C’è stato un tempo in cui la Chiesa, per farsi ascoltare, non alzava la voce, bensì pensava. Non si barricava contro il mondo, ma si misurava con esso. Lo fece Agostino, nel cuore del V secolo, mentre l’Impero d’Occidente collassava; lo fece Leone XIII, nel pieno della modernità, quando lo Stato italiano aveva da poco soppresso i poteri temporali del papato. In entrambi i casi, la risposta non fu il silenzio né la fuga, ma un pensiero capace di leggere il tempo presente alla luce di una visione più ampia.

L’elezione del nuovo Pontefice che ha scelto il nome di Leone XIV, ha già attirato l’attenzione del mondo. Ma c’è un dettaglio che rende questo evento ancor più significativo: Robert Francis Prevost viene da Chicago. Una città che ha conosciuto l’emarginazione e la rinascita, la piaga del razzismo e il fermento intellettuale, la miseria delle periferie e la potenza delle università. Chicago è, in un certo senso, una nuova Roma: crocevia di culture, di tensioni sociali, di domande. E la sua voce – la voce del Papa – ora si unisce a una tradizione millenaria, portando con sé l’eco delle strade, dei migranti e dei lavoratori.

Agostino: pensare il crollo, pensare la speranza

Sant’Agostino non è stato solo un teologo: è stato un osservatore lucido della decadenza del mondo. Quando Roma fu saccheggiata dai Visigoti nel 410, i pagani accusarono il cristianesimo di aver indebolito l’Impero. Agostino rispose con un’opera monumentale, De civitate Dei, in cui distingueva la città dell’uomo da quella di Dio. Non un dualismo disincarnato, ma una riflessione sul destino delle istituzioni umane e sulla tensione spirituale che attraversa la storia.

Il suo pensiero seppe parlare al cuore della crisi. Scriveva: «Inquietum est cor nostrum, donec requiescat in Te» – “Il nostro cuore è inquieto finché non riposa in Te”. Non c’è frase più adatta a descrivere l’uomo moderno, diviso tra progresso e smarrimento. E non c’è autore più attuale di Agostino per ricordarci che la verità non è imposizione, ma desiderio, cammino e attesa.

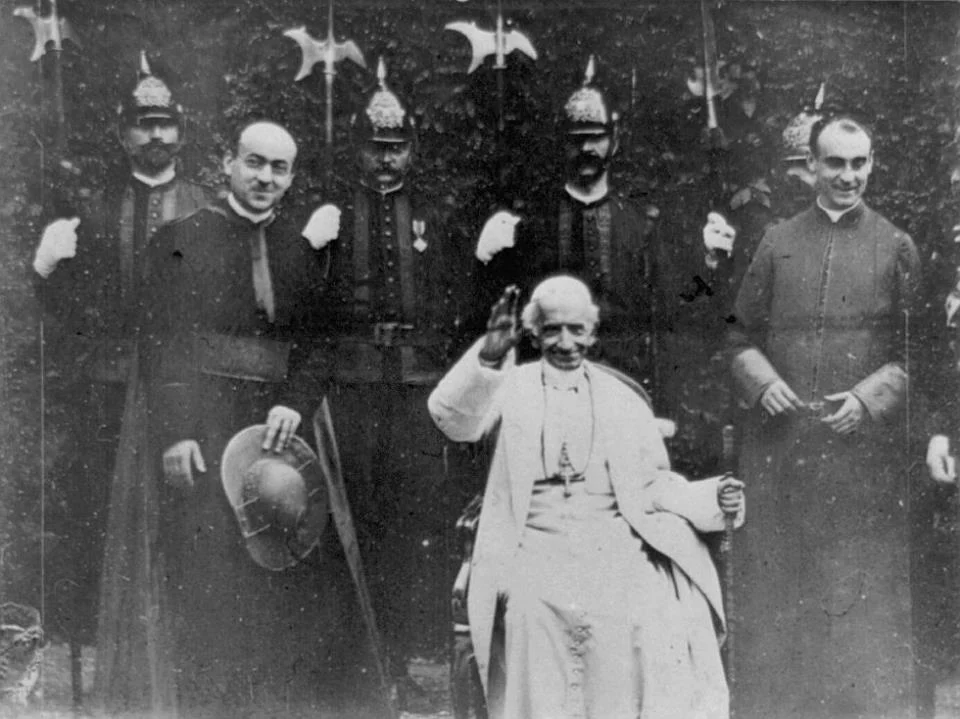

Leone XIII: l’intelligenza della Chiesa

Quando Gioacchino Pecci divenne Papa nel 1878, scelse il nome di Leone. Fu un gesto audace: evocava Leone I, il pontefice che aveva fermato Attila alle porte di Roma, ma anche la forza di chi non teme di entrare nel cuore delle questioni più spinose. Leone XIII fu uno dei primi papi moderni a capire che la Chiesa non poteva continuare a combattere contro il mondo moderno, ma che doveva invece confrontarsi direttamente con esso.

Lo dimostrò in molti modi, ma soprattutto con la Rerum Novarum (1891), l’enciclicità che fonda la dottrina sociale della Chiesa. In un mondo segnato dal liberalismo sfrenato e dall’ideologia socialista, Leone XIII propose una terza via: né sfruttamento, né rivoluzione, ma dignità del lavoro, giustizia e solidarietà. Un’agenda che metteva al centro l’essere umano, proprio come Agostino aveva fatto secoli prima.

Non solo: Leone XIII fu anche il pontefice del dialogo con la filosofia moderna. Riabilitò Tommaso d’Aquino ma anche, implicitamente, quella tradizione agostiniana che unisce cuore e ragione, fede e pensiero critico. Aprì gli archivi vaticani agli studiosi, promosse la cultura, incoraggiò l’apertura intellettuale. In un tempo in cui la religione rischiava di diventare rifugio identitario, lui la riportò ad essere interrogazione sulla verità.

Un nome e una città

La scelta del nome Leone XIV e l’origine americana del nuovo Papa non sono dettagli casuali. Sono veri e propri segnali. Il ritorno al nome di un pontefice che ha saputo dialogare con la modernità si intreccia con la storia di una città, Chicago, che incarna lo spirito critico, la frattura sociale e il pluralismo culturale del nostro tempo. Non è solo questione di geografia, ma di linguaggio. Di immaginario. Di capacità di abitare le contraddizioni senza temerle.

In un’epoca in cui il dibattito pubblico è dominato dalla polarizzazione, dalla velocità e dalla superficialità, la Chiesa ha ancora qualcosa da dire? Se lo ha, non sarà detto urlando più forte, ma pensando più a fondo. Agostino e Leone XIII hanno parlato al loro tempo proprio perché lo hanno preso sul serio: e allora può oggi la Chiesa, con un Papa nato tra i grattacieli di Chicago e con lo spirito di Agostino e Leone XIII sulle spalle, tornare a essere quella voce profonda che aiuta il mondo a comprendere se stesso prima che giudicarlo?

Riferimenti

Agostino, La città di Dio, varie edizioni.

Agostino. Confessioni, a cura di C. Moreschini. 2000. Mondadori.

Aubert, R. Il pontificato di Leone XIII. 1981. Jaca Book.

Leone XIII. Rerum Novarum. 1891.

Martina, G. La Chiesa nell’età del liberalismo. 1971. Morcelliana.

Prosperi, A. Agostino: vita e pensiero. 2020. Einaudi.

Lascia un commento