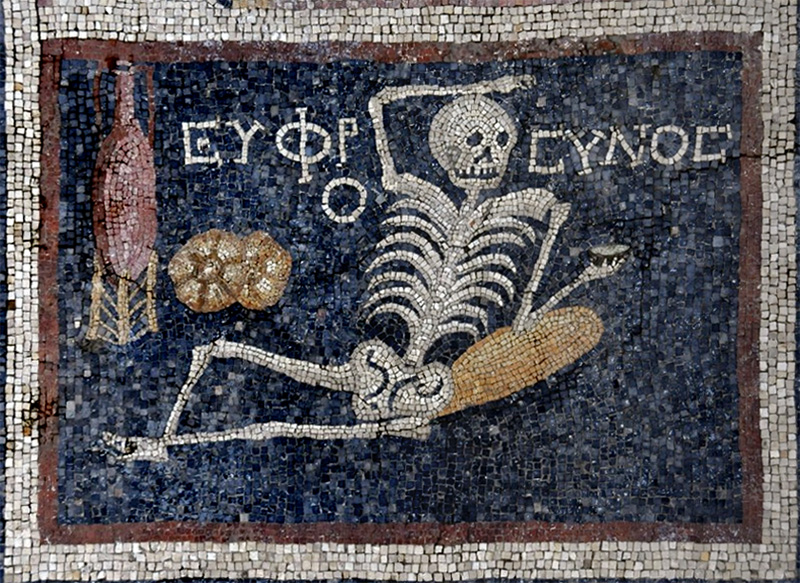

Alcune immagini, anche se antiche, parlano tutt’ora con una chiarezza sorprendente. Tra queste, un mosaico rinvenuto sotto il pavimento di una sala da pranzo romana ad Antiochia si distingue per la sua forza comunicativa e per l’attualità del suo messaggio. In un contesto conviviale, uno scheletro sdraiato invita alla gioia di vivere con un sorriso beffardo e una coppa di vino in mano. Ma cosa ci racconta davvero quest’immagine?

Questo articolo si propone di esplorare l’opera non sono come testimonianza artistica, ma come manifesto essenziale del ponte tra filosofia epicurea e tradizione del memento mori, due correnti che, attraverso i secoli, ci invitano a riflettere sul tempo, sulla morte e sul valore di ogni singolo istante.

Una scoperta sotto il tavolo

Nel 2012, durante gli schavi archeologici nell’antica Antiocheia ad Cragum, nella moderna Turchia meridionale, un gruppo di archeologi dell’Università del Nebraska rinvenne un mosaico sorprendente sotto quello che un tempo era il pavimento di una sala da pranzo romana. Il mosaico raffigura uno scheletro sdraiato, intento a godersi una coppa di vino, con accanto un’anfora, del pane e la scritta in greco antico: “Euphorosynos” (ΕΥΦΡΟΣΥΝΟΣ), ovvero “Sii felice” o “Sii allegro”.

Questa immagine, a prima vista grottesca, se non addirittura ironica, cela in realtà un potente manifesto filosofico. Non solo restituisce uno scorcio vivace della cultura conviviale romana, ma custodisce un messaggio che ha attraversato i secoli, parlando ancora al nostro presente: vivi la vita con consapevolezza, perché è fugace.

Epicuro a tavola: filosofia della felicità terrena

Il mosaico di Antiochia si inserisce perfettamente nel solco del pensiero epicureo. Epicuro (341 a.C. – 270 a.C.) fondò una scuola filosofica basata sull’idea che il fine della vita è il raggiungimento dell’atarassia, ovvero uno stato di tranquillità dell’animo ottenuto attraverso il piacere moderato, l’amicizia e la conoscenza.

Contrariamente a quanto spesso si crede, l’epicureismo non invita alla dissolutezza, bensì alla ricerca di piaceri semplici, naturali e necessari. Mangiare bene, godere di una buona conversazione, bere con moderazione: questi sono i piaceri consigliati da Epicuro. Lo scheletro del mosaico, dunque, non ride della morte, ma invita a non temerla, a celebrarla per la sua funzione di limite che rende prezioso ogni istante.

Questa visione non è nichilista, bensì eticamente fondata: conoscere la propria finitezza aiuta a scegliere meglio, a selezionare con cura ciò che ha valore, a evitare ciò che è superfluo. In questo senso, il banchetto diventa metafora della vita stessa: breve, gustosa, da condividere.

Memento mori: quando l’arte ammonisce

La rappresentazione della morte come compagna di banchetti non è un caso isolato. Nell’antichità greco-romana era comune trovare rappresentazioni del memento mori nei contesti conviviali. Era un ammonimento: “ricordati che devi morire”, quindi non sprecare il tempo.

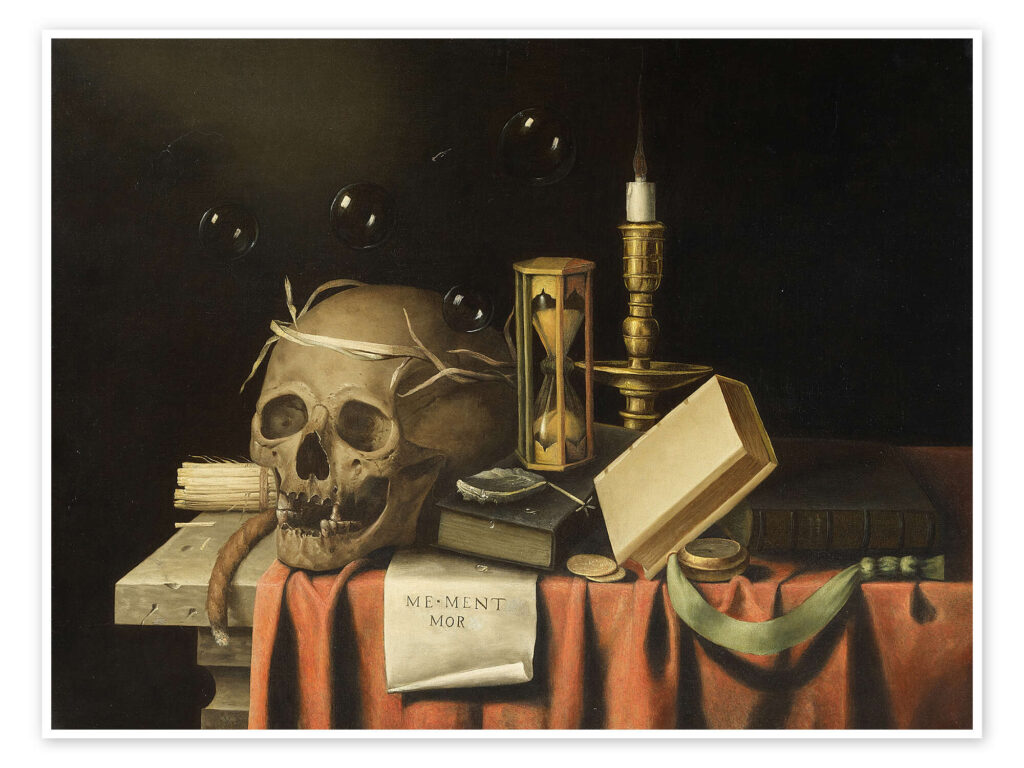

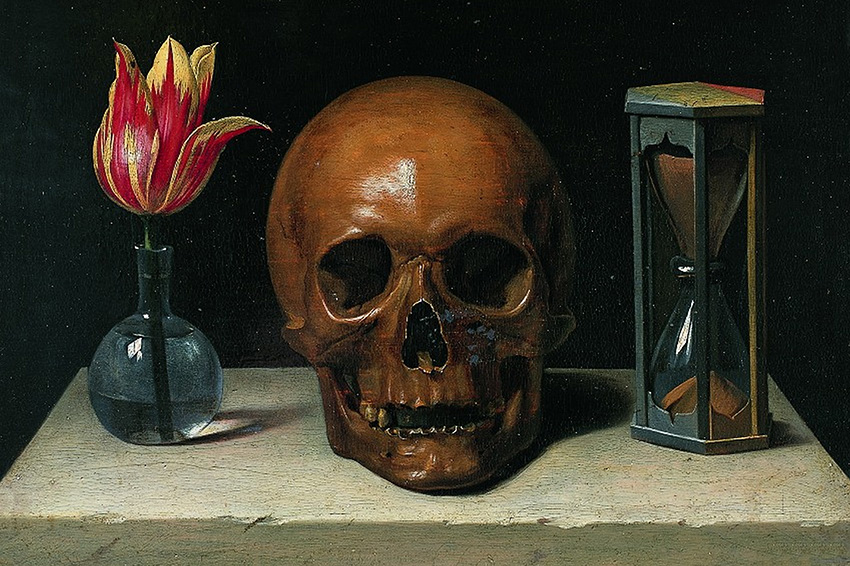

Questa filosofia visiva sopravvive nei secoli, assumendo forme diverse. Dai teschi sulle tavole medievali, passando per le nature morte fiamminghe del Seicento, fino ad arrivare all’arte contemporanea, la morte è spesso un contrappunto necessario alla vita, un modo per valorizzarla piuttosto che temerla. Il mosaico di Antiochia si colloca perfettamente in questa lunga tradizione, ma lo fa con la leggerezza tipica della cultura ellenistica e romana: priva di paura e piena di ironia.

Persino nella Roma imperiale era usanza, durante i banchetti, far sfilare uno scheletro dorato tra i commensali come simbolo di un destino comune a tutti. Il messaggio era chiaro: godete finché potete, perché nulla è eterno. Questo tipo di raffigurazione, più che un monito, divenne parte integrante di una cultura che accettava la morte come elemento naturale, inevitabile, e proprio per questo fonte di significato per la vita.

Il contesto sociale del mosaico

Inserito nel pavimento di un triclinio, ovvero una sala da pranzo, il mosaico era destinato agli ospiti durante i banchetti. Era parte integrante dell’esperienza conviviale, un messaggio che accompagnava le conversazioni, i brindisi, le risate. La figura scheletrica, sdraiata come un commensale, fungeva da promemoria: godi del momento, perché è tutto ciò che hai.

Questa scelta artistica ci rivela molto sul rapporto dei Romani con la morte: non rimozione, ma accettazione. La vita è breve e va vissuta con pienezza, preferibilmente in buona compagnia, con vino e buon cibo. È un’etica che celebra l’umano nella sua caducità, senza retorica e senza illusioni.

In un mondo che tende a rimuovere la morte, questo mosaico ci racconta una società che, al contrario, la guardava in faccia e ne faceva un elemento integrante del vivere quotidiano. Una società consapevole che la felicità non si rimanda a domani, ma si costruisce nell’oggi.

Un messaggio per noi

In un mondo frenetico, spesso dominato dall’ansia del futuro e dalla paura del tempo che scorre, il mosaico di Antiochia parla con una sincerità disarmante. Ci ricorda che non abbiamo controllo sul nostro destino, ma possiamo scegliere come vivere ciò che ci è dato. Non con eccesso, ma con pienezza. Non con paura, ma con gratitudine.

Nel sorriso beffardo dello scheletro e nel calice alzato si cela un invito universale, che attraversa epoche e culture: vivi ora, con saggezza e gioia. Un messaggio tanto semplice quanto radicale. E allora la domanda, oggi come allora, resta aperta: se anche uno scheletro ci invita a gioire della vita, perché continuiamo a dimenticarcene?

Riferimenti

Epicuro. Lettera a Meneceo, a cura di G. Reale. 2005. Bompiani.

Philo of Alexandria. On the Contemplative Life, trad. J.H. Lightfoot. Loeb Classical Library.

Zanker, P. The Power of Images in the Age of Augustus. 1990. University of Michigan Press.

Toynbee, J.M.C. Death and Burial in the Roman World. 1996. Johns Hopkins University Press.

D’Angelo, M. Il mosaico di Antiochia e la filosofia epicurea. 2017. Archeo, n. 379.

Beard, M. SPQR: A History of Ancient Rome. 2015. Profile Books.

Settis, S. La morte tra i vivi. Immagini e idee del mondo classico. 2020. Einaudi.

Laqueur, T. The Work of the Dead. A Cultural History of Mortal Remains. 2015. Princeton University Press.

Lascia un commento