Molto prima che il cielo si popolasse di déi, guerrieri, profeti e leggi scolpite nella pietra, la divinità aveva un volto femminile. Era la Signora della Vita e della Morte, Madre degli animali e delle stagioni, creatrice del mondo e guardiana dei suoi misteri. In quell’epoca arcaica, spesso dimenticata dalla narrazione storica dominante, il corpo della donna era il corpo sacro.

Non esistevano chiese, né dogmi, né guerre sante. Esisteva il ritmo della natura, la ciclicità del tempo, il miracolo della nascita e la donna – con il suo sangue che non feriva, con il suo ventre che accoglieva la vita – era il simbolo vivente di tutto questo. Non era solo madre biologica, ma madre cosmica, espressione tangibile di ciò che non si poteva spiegare: la creazione, la rigenerazione, il mistero.

Questa visione si è lentamente oscurata, sepolta sotto secoli di patriarcato e monoteismi. Eppure, i segni restano. Li troviamo incisi nella pietra, custoditi nei templi dimenticati e nei miti più antichi delle civiltà. Questo articolo vuole ripercorrere le tracce di quel culto del femminile che ha preceduto le religioni del padre. Un viaggio tra statuette preistoriche, divinità arcaiche e visioni alternative della storia, quando Dio – semplicemente – era donna.

Le Veneri della Terra

Nel cuore del Paleolitico, decine di migliaia di anni fa, le prime civiltà europee scolpivano statuette femminili dai tratti accentuati: seni pieni, fianchi larghi, ventre prominente. Le cosiddette “Veneri”, come quella di Willendorf, non raffigurano la bellezza ideale, ma il potere generativo della donna.

Secondo l’archeologa Marija Gimbutas, queste figure erano manifestazioni di una religione antica, centrata sul culto della Dea Madre, diffuso in tutta la “Vecchia Europa”. In Il linguaggio della Dea, Gimbutas scrive che questi oggetti riflettono una visione del mondo basata su armonia, ciclicità e rispetto per la sfera femminile.

Anche la storica Riane Eisler, in Il calice e la spada, parla di società “matrifocali”, non dominate da donne, ma costruite attorno a loro come punti di equilibrio. La centralità del corpo della donna, in queste culture, non era oggetto di controllo, ma simbolo del divino.

La Dea Madre e l’armonia perduta

Nel Neolitico, con la nascita dell’agricoltura e dei primi villaggi stabili, il culto della Dea non solo prosegue, ma si organizza in una vera e propria religione. La Dea Madre diventa il centro del mondo spirituale e quotidiano: simbolo della Terra che nutre, regola i cicli naturali e accoglie i morti nel grembo da cui tutti provengono.

Nelle culture neolitiche dell’Europa e del Mediterraneo – come a Çatalhöyük in Anatolia o nei templi megalitici di Malta – compaiono rappresentazioni femminili monumentali, sedute su troni, partorienti, accompagnate da animali simbolici. Non sono dee della guerra o della gelosia, ma immagini del potere creativo e rigenerativo.

Secondo Gimbutas, queste società erano basate su cooperazione, equilibrio e rispetto per il ritmo naturale, senza segni evidenti di gerarchie violente o culto del dominio. La Dea donna rappresentava unità tra umano e naturale, tra vita e morte, in un sistema simbolico fondato sulla ciclicità e non sul controllo. Ma purtroppo, quest’armonia aveva i giorni contati.

L’ascesa del dio maschio

Intorno al 3.000 a.C., qualcosa cambia. Le società pacifiche e agricole vengono soppiantate da culture guerriere, nomadi e patriarcali: gli déi maschi salgono al trono e le dee iniziano a svanire o a essere relegate a ruoli secondari. Con l’arrivo degli Indoeuropei, l’immaginario religioso muta: al centro non c’è più la Terra che genera, ma il Cielo che comanda.

Il mito della Dea Madre viene gradualmente sostituito da quello del Dio Padre. In Mesopotamia, la potente Inanna viene assorbita da culti più autoritari; in Gracia, Gaia e Rea cedono il passo a Zeus. È l’inizio del rovesciamento simbolico: la donna, da principio creatore, diventa principio controllato.

Gimbutas chiama questo passaggio “l’invasione del Kurgan”, mentre Riane Eisler parla di una transizione da società “gylaniche” (basate sull’equilibrio tra i generi) a “dominatrici”. Il femminile viene sminuito, sospettato, represso. Ma non cancellato del tutto. La donna, in qualche modo, rimane.

Echi del divino femminile

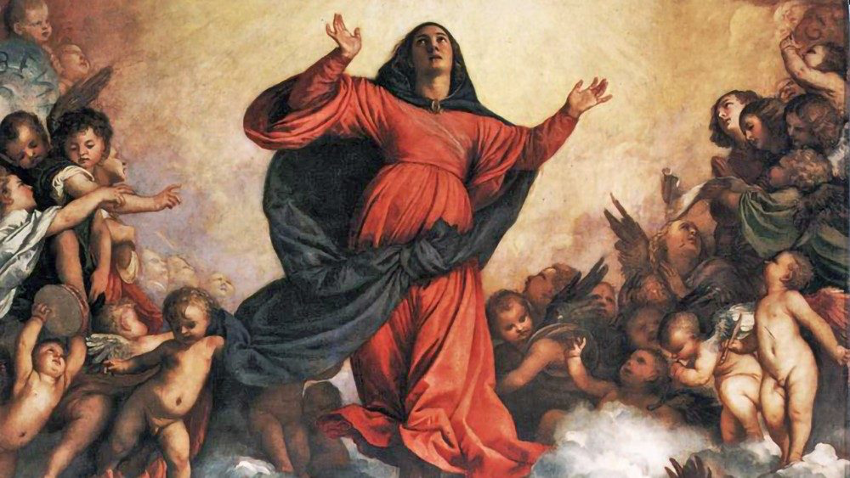

Anche dopo l’ascesa delle divinità maschili, il sacro femminile non scompare del tutto. Riemerge nei margini, nelle pieghe del culto ufficiale, travestito da simboli nuovi ma antichi nell’essenza.

Nel mondo cristiano, Maria assume tratti della Dea Madre: immacolata, generatrice, misericordiosa. Le Madonne nere, spesso venerate in santuari precristiani, conservano legami con la terra e la fertilità. Le sante taumaturghe, le martiri e perfino le streghe – perseguitate e poi dimenticate – portano avanti, a modo loro, il filo ininterrotto di un culto millenario.

Oggi quel filo si tende di nuovo. Nei movimenti neopagani, nel femminismo spirituale, nella riscoperta della Dea da parte di studiose e artiste, il femminile sacro viene riletto come memoria e possibilità. Non come nostalgia, ma come chiave simbolica per rivedere i rapporti con la natura, il corpo, la cura, il potere.

E se il sacro fosse stato donna fin dall’inizio, e noi lo avessimo solo dimenticato?

Riferimenti

Baring A., Cashford J. Il mito della Dea. 2006. Venexia.

Campbell J. L’eroe dai mille volti. 2015. Lindau.

Eisler R. Il calice e la spada. 1996. Frassinelli.

Gimbutas M. Il linguaggio della Dea. 2008. Neri Pozza.

Lerner G. The Creation of Patriarchy. 1986. Oxford University Press.

Percovich L. Colei che dà la vita. Colei che dà la forma. 2005. Venexia.

Lascia un commento