C’è un momento in cui le parole non bastano. Antigone non discute. Antigone scava. Le mani nude, la polvere tra le dita, un corpo da seppellire che vale più di cento leggi scritte. Anche le donne di Elena Ferrante scavano: non fosse che lo fanno dentro se stesse, nel silenzio dei cortili napoletani, nelle pieghe di una lingua che o le tradisce o le imprigiona. Da Antigone a Lila, il corpo diventa l’unico appiglio: un corpo che sanguina, si sfalda, si nasconde, ma non cede. Un corpo che dice no.

Il corpo come atto di linguaggio

Il gesto dell’eroina greca e quello delle protagoniste ferrantiane condividono un nucleo irrinunciabile: una forma di resistenza radicale e non mediabile, incarnata nel corpo. È un no sussurrato, ma assoluto. Un no che passa per l’azione (Antigone), per il silenzio (Lila), per la perdita di controllo (Olga), per la scrittura (Elena). Le genealogie femminili – tra classicità e modernità – ci raccontano questo: che il corpo femminile non è mai neutro e che quando si muove, quando si disgrega o si espone, dice sempre qualcosa che la cultura dominante vorrebbe non sentire.

Antigone: dissidenza e sepoltura

Antigone è la figura paradigmatica della ribellione. Non solo contro un potere, ma contro un ordine simbolico: quello che decide chi è degno di memoria e chi invece deve marcire senza nome. La sua lotta non è per salvare se stessa, ma per garantire a un morto la dignità della sepoltura. In quel gesto, c’è la sovversione del linguaggio del potere – incarnato da Creonte – e l’emersione di un’etica altra, pre-politica, legata al sangue, al lutto, al corpo.

Il tragico, in Sofocle, non è solo un destino. È la scelta di restare fedeli a ciò che ci definisce umani: il legame affettivo, la pietà, la responsabilità verso l’altro. Antigone agisce senza tentennamenti, ma non senza dolore. La sua è una voce ostinata che mette a nudo l’ipocrisia della legge quando si fa cieca ai bisogni elementari della vita.

Nel suo monologo prima della morte, Antigone non parla di gloria, ma di assenza. La sua è una solitudine che brucia e che si fa materia viva. Il corpo che non arretra è anche quello che paga il prezzo più alto. Ma nel sacrificio c’è un’eredità: la possibilità di pensare la giustizia al di là della norma.

Le donne di Ferrante: Lila, Elena, Olga e le altre

Elena Ferrante ha popolato i suoi romanzi di donne fragili, intelligenti, feroci, complicate, impossibili da addomesticare. L’amica geniale, in particolare, mette in scena una doppia tensione: quella tra due amiche e quella tra una donna e il mondo. Lila è forse la figura più “antigonica”: irregolare, incandescente, sempre in fuga. Scompare, ricompare, si fa carne che brucia. Non ha bisogno di parole per imporsi: è nella sua sola esistenza che si produce una scossa.

Elena, al contrario, si affida alla scrittura, ma la sua è una scrittura tesa, febbrile, sempre in cerca di una forma che contenga il caos. Anche Olga, ne I giorni dell’abbandono, vive un disfacimento psichico e corporeo che diventa rito di passaggio. Dopo l’abbandono del marito, il corpo di Olga si disgrega, vomita, puzza, urla. Ma proprio lì, nel fondo di quel dolore, si produce un nuovo inizio.

Ferrante non offre eroine vittoriose: ma donne che attraversano il dolore, che scelgono di restare, o di andarsene, o di tacere, come strategie di sopravvivenza. I loro corpi – mestruanti, partorienti, desideranti, malati – sono luoghi di lotta, di identità, di scrittura.

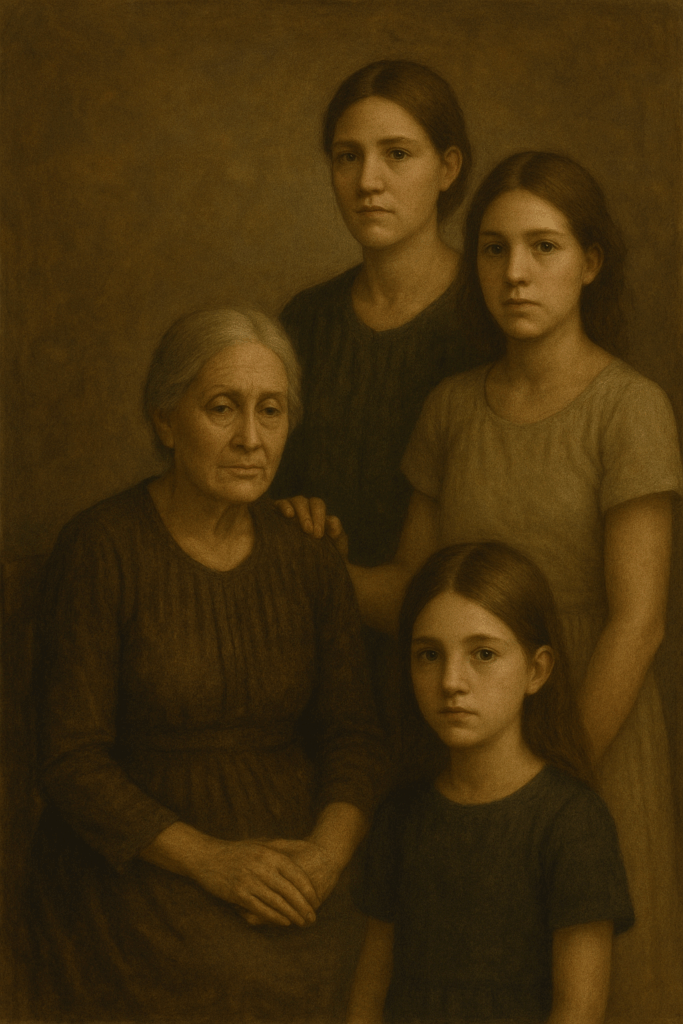

Genealogie femminili e sorellanze fragili

Antigone è sola. Ma la sua solitudine non è abbandono: è fondamento etico. Decide di morire per amore del fratello, ma anche per un principio che riguarda l’umano intero. Le donne di Ferrante, al contrario, vivono in una rete fittissima di legami: sorelle, amiche, madri, figlie. Ma questi legami non sono mai pacifici. Sono pieni di rivalità, odio, dipendenza. Lila ed Elena si amano e si distruggono, si imitano, si combattono, si cercano.

La sorellanza in Ferrante non è mai consolatoria. È un campo di forze che mutano continuamente. Non c’è una comunità unita: c’è piuttosto una genealogia spezzata, difficile, dove l’eredità passa attraverso ferite, silenzi, risentimenti. Eppure, in questo spazio frantumato, qualcosa resiste: il desiderio di non cedere del tutto. Di esistere, anche solo nella scrittura, nella scomparsa o nella memoria.

Il corpo come memoria e minaccia

l corpo di Antigone minaccia l’ordine di Creonte. I corpi delle donne di Ferrante minacciano l’ordine sociale, domestico, linguistico. Nessuna di loro vince. Ma nessuna di loro accetta di essere solo ciò che le viene detto di essere. Questo è il cuore del dissenso: non dire sempre no, ma dire no quando tutti si aspettano il sì.

Antigone e le donne spezzate di Ferrante sono, in fondo, le eredi di un’unica genealogia letteraria e politica: quella in cui il corpo non è solo ciò che si mostra, ma ciò che si ricorda, si rifiuta, si custodisce. Il corpo che dice no è, ancora oggi, la forma più radicale di linguaggio.

Riferimenti

Butler, J. Antigone’s Claim: Kinship Between Life and Death. 2000. Columbia University Press.

Ferrante, E. I giorni dell’abbandono. 2002. E/O.

Ferrante, E. L’amica geniale. 2011. E/O.

Recalcati, M. L’ora di Antigone. 2019. Einaudi.

Sofocle. Antigone. Trad. Guido Paduano. 2005. BUR.

Zambrano, M. La tomba di Antigone. Trad. Raffaella Marzano. 1995. SE.

Lascia un commento