Il cibo fa da specchio. Ovvero, secondo la teoria del corpo individuale come “parte di un progetto riflessivo del sé”, anche i gusti e le idiosincrasie alimentari hanno un ruolo essenziale nel “progetto di costruzione e presentazione del sé”.

Infatti l’uomo contemporaneo fa quotidianamente fronte ad un’immensa possibilità di scelta, per cui ogni sua singola decisione, preferenza o volontà di consumo, per quanto inconscia o frutto di assimilazioni culturali, è un simbolo delle sue “pratiche di distinzione”, ovvero le manifestazioni individuali della propria soggettività.

Il cibo come specchio

A partire dall’approccio neo-stoico del XVI-XVII secolo, l’io moderno si è gradualmente configurato come “corpo civilizzato”, ovvero distaccato e oggettivo di fronte al mondo e a se stesso, quindi “padrone razionale del proprio agire”.

L’autodisciplina legata al cibo è un concetto oggi fondamentale per la società occidentale, dove l’autocontrollo si è mantenuto come “fattore identitario in relazione alla moralità del soggetto”. Al contrario, lo scarso autocontrollo e la frustrazione associata soprattutto a disturbi alimentari rappresentano “fallimenti del sé”. In questo contesto, il legame cibo-salute è associato contemporaneamente a concetti estetici e ascetici: la rinuncia giudaico-cristiana e la rispettabilità laica sono direttamente proporzionali alla cura dell’aspetto esteriore.

Secondo Fischler, il cibo è una “sostanza liminale transitoria”, introdotta nel corpo, ovvero incorporata previo consenso del soggetto, attraverso la bocca, definita da Falk come “vestibolo”, ovvero luogo di incontro tra natura (istinti e nutrimento) e cultura (parole e linguaggio). Il cibo, una volta incorporato, diventa il sé, costruendo così la soggettività non tanto a partire dalle sue componenti organiche, quanto da significati simbolici ad esso associati. Curtin infatti scrive:

Il fatto che qualcosa sia classificato come cibo significa che quella cosa esiste per diventare parte di ciò che noi siamo. Pertanto, classificando un commestibile come cibo, noi manifestiamo la preconoscenza che esso diventerà parte di noi e che in seguito sarà espulso.

Di conseguenza, l’onnivoro, afferma Fischler, vive un vero e proprio “paradosso” nel momento in cui sente il bisogno di diversificare la propria dieta, introducendo nel corpo alimenti pericolosi poiché sconosciuti, rischiando così l’”espropriazione del sé”.

Il genere sessuale del cibo

Il cibo può considerarsi uno strumento del cosiddetto “doing gender”, ovvero una tecnologia del sé, tra tante altre, configurata a partire da processi di riproduzione, distanziamento, negoziazione o rielaborazione dei modelli egemoni.

Le preferenze alimentari sono correlate al livello socio-economico, al capitale culturale e alla divisione sessuale. In questo contesto, Visser elabora una classificazione degli alimenti, tramite archetipi, in base al genere – ai nostri occhi, piuttosto discutibile e riduttiva: la femminilità è associata alla verdura, mentre la mascolinità alla carne, soprattutto rossa.

Le donne vengono definite “compassionevoli”, per cui tendenzialmente più attente sia all’etica che all’estetica del cibo: prediligono le verdure, i cibi magri e i dolci, dove l’associazione con la delicatezza e la purezza del bianco le rende anche in questo caso vittime di stereotipi.

La società occidentale sottomette la donna alla dinamica perversa del “binge and purge” – ovvero “abbuffarsi e purgarsi” – dove le razioni di cibo si mantengono limitate e contingentate, con uno sguardo attento e costante verso la propria linea: un’enfasi patologica presumibilmente forzata in modo da assorbire le energie femminili, esaurendone così le possibilità di elevarsi e raggiungere posizioni di potere.

Per quanto riguarda gli uomini, nel discorso sul cibo si fa spesso riferimento alla sostanza degli alimenti e ai simboli di forza e violenza che essi possono rappresentare. Bordieu afferma che il momento in cui un giovane uomo riceve per la prima volta la razione doppia di cibo è investito di una certa ritualità, riguardo l’”ammissione sociale al mondo maschile”.

La ricerca tipicamente maschile di cibi sostanziosi e di porzioni abbondanti è legata direttamente alla concezione per cui l’uomo è fisicamente più grosso e lavorativamente più attivo della donna; nel contesto famigliare, anche le donne ereditano questa concezione che si manifesta in piccole e comuni abitudini come quella, appunto, di riempire più volte il piatto di un uomo rispetto a quello di una donna.

L’egemonia maschile si estende, secondo Adams, propriamente nel legame carne-virilità, interpretato come “concetto patriarcale” dove l’uomo oggettivizza gli animali nel contesto del pasto, al pari delle donne nel contesto sociale. Mangiare altri animali diventa così inconsciamente un “gesto virile e aggressivo”, che sviluppa un campo di “rivalità” tra istinti maschili e bestiali.

Il cibo come ribellione

La dinamica di ribellione si costituisce nel momento in cui si riceve un mandato da opporre, contro cui insomma protestare: le strategie sono svariate e l’esercitamento di una scelta autonoma e libera sulle proprie abitudini alimentari è sicuramente una di queste.

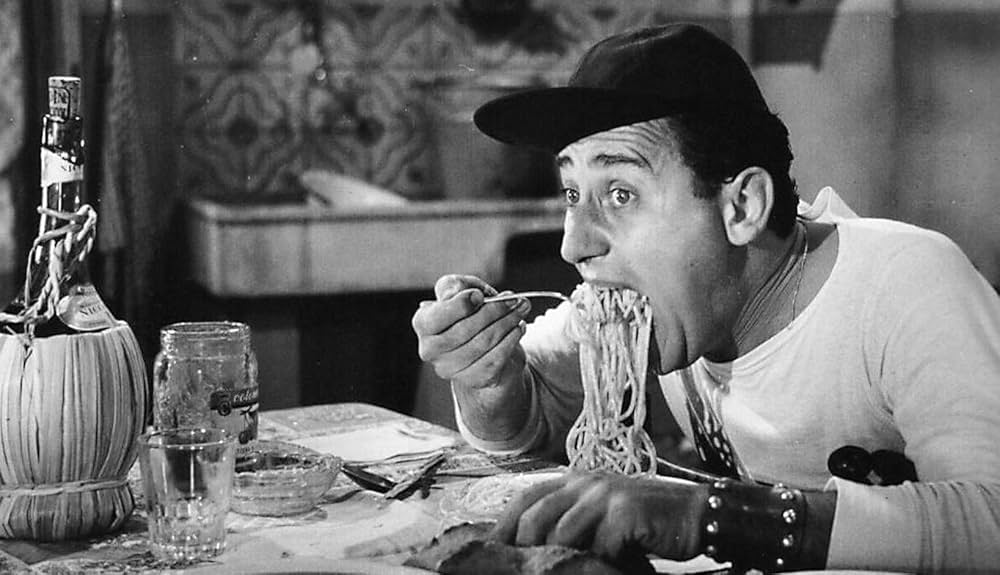

I bambini e gli adolescenti soprattutto tendono a “rifiutarsi di mangiare” o a “mangiare il cibo sbagliato”, così da manifestare il proprio dissenso rispetto alla disciplina e all’autocontrollo del proprio mandato familiare. Scegliendo di consumare junk food, ad esempio, si estrinseca la propria volontà di favorire il “disordine carnevalesco” dei colori impattanti e dei gesti come il “coinvolgimento delle dita” e di “masticazioni esagerate”, elementi contestualmente opposti alla sobrietà adulta del cibo salubre.

Brannen afferma però che “il cibo è una strategia di ribellione tipicamente femminile”, dal momento che sono le donne a riscontrare, molto più spesso, difficoltà di espressione: esercitando liberamente le proprie scelte alimentari, spesso e volentieri in termini di estremizzazione, manifestano attivamente dissenso nei confronti del mandato familiare, sociale o relazionale.

Il disgusto come autocoscienza

La socio-biologia definisce il disgusto nel contesto alimentare come “repulsione” o “diffidenza intrinseca per cibi potenzialmente velenosi”, dove s’intende alimenti che presentano un basso grado di attrattività, come il cattivo odore, il sapore amaro o l’aspetto putrido.

L’ostacolo che rappresentano queste caratteristiche sgradevoli viene però, allo stesso tempo, spesso superato: si pensi ad alcuni tipi di formaggi o di carne. Questo significa che il disgusto è una sensazione indipendente dalle qualità nutrizionali degli alimenti, poiché si manifesta piuttosto di fronte a quei casi di alimenti culturalmente considerati “non commestibili”.

Si può definire ‘disgusto da contaminazione’, la repulsione provata a causa della “natura concettualmente contaminata” dei cibi: Kristeva definisce il cibo in sé “abietto”, poiché nell’azione di intromissione nel corpo non fa che confermare la “permeabilità” dello stesso.

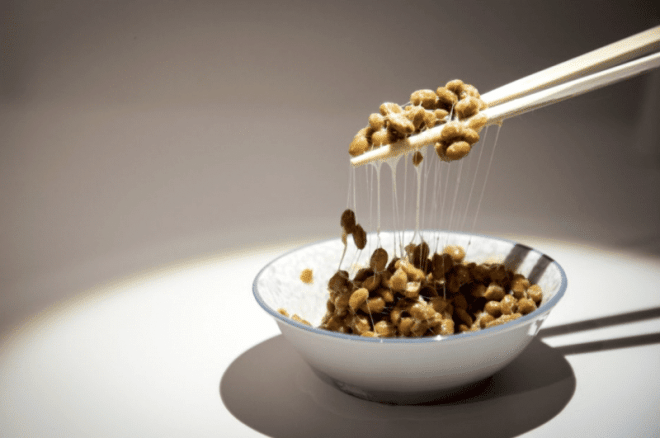

Douglas afferma che introdurre del cibo al di là della “frontiera” del proprio corpo equivale a rischiare “l’integrità del sé”, soprattutto se si tratta di alimenti appiccicosi o viscidi, la cui natura sta al confine tra fluido e solido. A questo proposito, Visser afferma che “odiamo qualsiasi cosa che sia infiltrata, sdrucciolevole, instabile” proprio a causa della sua natura indeterminata.

Si può definire ‘disgusto da consistenza’, la repulsione causata dalle stesse sostanze viscide e appiccicose che “sgocciolano e si infiltrano” proprio in virtù di questa loro fluidità incontrollabile. Sartre scrive della “pericolosità del viscoso” in L’essere e il nulla (1943). La consistenza e l’aspetto dei cibi sono i fattori più comunemente associati al desiderio di repulsione, malgrado non ci sia concordanza universale a riguardo: si pensi al grande consumo di cibi gelatinosi e viscosi in Giappone.

Infine, si può definire ‘disgusto da associazione’ l’avversione verso pratiche alimentari in virtù di associazioni di natura culturale. Si pensi al “disgusto culturale” verso il grasso e l’obesità.

Sicuramente il caso più sovente preso in considerazione è quello della carne come alimento-archetipo della virilità: la carne suscita disgusto se associata al concetto di uccisione deliberata, assieme ai problemi di salute causati da grassi animali che conseguono la consumazione smodata e ad altri concetti come la violenza e la putrefazione.

Vialles distingue due criteri di associazione di fronte alle interiora animali: il “criterio carnivoro” che accosta il concetto di cibo a quello di vita, e il “criterio sarcofago” che invece rifiuta le frattaglie, considerando la carne come concetto astratto, scisso dalle sue origini viventi.

Mennell individua a questo proposito una scala gerarchica del disgusto per le interiora, dove i fattori di diversificazione sono il grado di interiorità di un organo, di immediata identificabilità, di odore, di viscosità e infine di associazione con bisogni fisici. Si pensi al sangue: un “non-cibo” oggetto tutt’oggi di controverse discussioni in cui da un lato se ne evidenza il “piacere gastronomico” mentre dall’altro l’esclusiva limitazione allo scopo sanitario.

Il cibo come autodeterminazione

Infine, si può affermare che le pratiche alimentari rappresentano “risposte individuali ad imperativi esterni”, ovvero i valori attribuiti e la loro applicazione nella nostra quotidianità: nel caso del cibo i valori sono spesso quelli del piacere, del nutrimento e della rivelazione identitaria.

Riferimenti

Ferrero Camoletto, R. Scavarda, A. Il cibo come specchio: la costruzione delle maschilità tra adolescenti e giovani uomini. 2020. About Gender, vol. 9, 17.

Luppino, F. Autocoscienza del disgusto. Analisi di uno strumento gnoseologico in ‘Le femmine’ e ‘Vecchio scorticatoio’ di Wolfgang Hilbig [tesi di laurea]. 2022.

Lupton, D. L’anima nel piatto. 1999. Il Mulino.

Luglio 6, 2025 alle 9:09 am

Una analítica e profonda riflessione, su una consuetudine giornaliera. Ti permette di riflettere su valutazioni, apparentemente estrane, all azione di cibarsi.

Grazie

Luglio 8, 2025 alle 3:58 pm

Grazie mille per il feedback! Sono molto felice che quest’analisi sia piaciuta: è stata una scoperta assoluta anche per me!