Il blues è un genere di musica popolare, raccontato soprattutto a partire dal contesto afro-americano, sebbene le sue origini risalgano all’Africa occidentale. Il termine stesso può anche riferirsi all’idea di un ipotetico viaggio intrapreso dalla musica tradizionale africana dalla sua terra d’origine verso gli Stati Uniti e viceversa. Non a caso, alcuni studiosi ed etnomusicologi hanno ipotizzato che le origini del blues risalgano alle tradizioni musicali africane, conservate dagli afroamericani durante e dopo la schiavitù.

Tuttavia il blues è e rimane un elemento chiave della musica popolare americana, oltre al fatto che le sue origini rurali non sono largamente documentate, così come i suoi legami stilistici con le tradizioni africane sono in parte deboli.

Le ipotesi etnomusicologiche

Un’influenza musicale che si può però far risalire chiaramente alle origini africane è quella dei canti di lavoro delle piantagioni, con il loro format di chiamata e risposta e in particolare gli “hollers” – letteralmente “urli, grida” – da campo, dalla forma relativamente libera, dei mezzadri più recenti, che sembrano aver influenzato direttamente lo stile vocale caratteristico del blues.

Sono state avanzate diverse teorie sull’origine della musica degli schiavi, suddivisibili in due gruppi principali. Il primo gruppo sostiene un’origine del blues completamente scollegata dal contesto africano, per via delle condizioni sociali americane e di un contesto culturale cancellato dall’esperienza della schiavitù; il secondo, invece conferma l’origine totalmente africana del blues, uno stile musicale unitario trapiantato e diffuso disomogenamente negli Stati Uniti.

La terra blu(e)

Ad ogni modo, nel definire il blues “africano”, si commette un errore fondamentale: quello di considerare la cultura e la musica africane come un corpo unitario, cosa che in fondo non sono. Basta uno sguardo alla storia del Continente per riconoscere immediatamente la sua frammentazione politica e, di conseguenza, culturale portate nel corso dei secoli all’estremo: centinaia di tribù spesso in guerra tra loro, regni di breve durata legati perlopiù ad una figura carismatica, rendono l’immagine culturale del Continente oscura e travagliata, risultando così in decine di nicchie musicali solo relativamente isolabili.

Dal punto di vista geografico, la presenza del Sahara costituisce un confine stabile che valida la divisione del continente in due zone principali, ovvero il Maghreb – il nord – e l’Africa subsahariana – il centro-sud.

Invece, dal punto di vista culturale, considerato il tragico periodo della tratta degli schiavi come punto di riferimento, una schematizzazione vedrebbe un’Africa divisa tra due maggioranze, una islamica e una animista-tribale. È importante fare questa distinzione perché la tratta degli schiavi si è concentrata quasi interamente nella fascia sudanese, che è quindi il terreno di ricerca più adatto per individuare eventuali antenati del blues afro-americano così come conosciuto.

Al tempo stesso però, la fascia sudanese resta una zona troppo vasta da esaminare interamente, sia geograficamente che culturalmente: si può restringere allora l’area d’interesse per la formazione del blues alla sua sezione occidentale, storicamente la più sfruttata dai britannici e dai francesi.

Quest’area è a sua volta distinguibile in altre due macro-sezioni culturali. Da un lato, la costa centro-settentrionale della fascia sudanese occidentale, chiamata Mauritania fin dai tempi della Repubblica Romana: zona vicina al Maghreb dal quale accinge sul piano musicale distinguendosi per uno stile tipicamente arabo-islamico. Dall’altro lato, la parte centro-meridionale delle coste e la maggior parte delle regioni interne della fascia sudanese occidentale, con una tradizione musicale di tipo tribale e fortemente rituale.

Il ponte tra continenti

Le caratteristiche del blues afroamericano che si possono confrontare direttamente con la musica tradizionale della regione centro-meridionale dell’Africa sono principalmente quattro.

In entrambi i casi, il cantante principale interagisce rispettivamente con una figura femminile poco conosciuta e con il suo pubblico abituale. Questa caratteristica declamatoria si ritrova anche in molte culture della fascia sudanese occidentale, specialmente nella parte settentrionale, cioè la Mauritania, dove è ancora presente una forte tradizione bardica in quasi tutte le culture locali.

In entrambi i casi, nel canto si ritrova una somiglianza con la musica folklorica araba, soprattutto per l’ambiguità dell’intonazione vocale che risulta piuttosto dissonante per un orecchio occidentale poco abituato.

Il cosiddetto “ostinato”, ovvero l’uso di armonie basate su un singolo accordo: caratteristica tipicamente ‘araba’ del blues.

Infine, la formazione di ensemble standardizzati: vari popoli nomadi africani potevano trasportare solo pochi strumenti di piccole grandezze. Inoltre, le famiglie era piuttosto raro incontrare famiglie numerose, poiché la maggior parte delle persone viveva da sola, favorendo così la nascita di piccoli gruppi da una a tre o massimo quattro persone.

Rimane però una differenza fondamentale tra le due facce del genere musicale: nei primi blues afroamericani non si trovano strumenti a percussione, mentre la maggior parte delle musiche africane li utilizzano in modo anche piuttosto marcato. Negli Stati Uniti del sud, fino al 1868, ai neri era vietato suonare le percussioni – un vero e proprio affronto al cristianesimo. Per questo i musicisti erano soliti mantenere il ritmo colpendo il corpo degli strumenti a corda in modo regolare e ossessivo, aiutandosi in certi casi anche con le corde inferiori.

Tutto il mondo è Fast Food

Amadou e Mariam sono una coppia di musicisti e cantanti maliani. Si incontrano per la prima volta nel 1975 all’Istituto per giovani ciechi di Bamako, dove entrambi suonano nell’orchestra. Amadou suona la chitarra già da tempo, facendo parte del leggendario gruppo dell’Africa occidentale Les Ambassadeurs du Motel de Bamako.

Si uniscono sentimentalmente, musicalmente e non solo: nel 2011 si impegnano entrambi come ambasciatori di un progetto solidale per la lotta contro la fame nel mondo. Nel 2013 iniziano un progetto di tour itinerante, in cui incontrano il loro pubblico nelle banlieues parigine prima di ogni concerto, in collaborazione con il Programma Alimentare Mondiale (PAM), una delle principali agenzie umanitarie contro la fame.

Nei loro impegni associativi, Amadou e Mariam aspirano a raccontare la realtà della miseria africana, proiettando la propria esperienza e la propria storia per comunicare con tutti gli altri paesi del mondo attraverso le stesse tragiche lenti, quelle della povertà. I testi delle loro canzoni denunciano senza filtri le ingiustizia e le ipocrisia politiche e culturali che affliggono il loro Paese e non solo.

La cultura maliana è per loro una ‘presenza’ costante a tutti gli effetti, una realtà da esorcizzare e celebrare al tempo stesso attraverso la rappresentazione: indossano il boubou, un abito tradizionale dai colori vivaci e il moussoro, un foulard tipico; mantengono lo stile musicale tradizionale attraverso strumenti delle loro terre, aprendosi al contempo a strumenti tipicamente ‘occidentali’ mentre utilizzano termini specifici maliani per indicare oggetti e concetti locali.

Noi che lasciamo i nostri paesi

Senegal fast food, amadou & mariam

Non dobbiamo essere dimenticati dai bambini del nostro popolo

Noi che siamo dentro questa cosa,

Questa cosa che nessuno di noi sa nemmeno nominare.

Per Amadou & Mariam il disagio non ha confini, può trovarsi ovunque, perché il Paradiso promesso dai paesi colonizzatori, alla fine, nemmeno esiste. È questa l’unica verità da comprendere, malgrado si continui a sostenere un’ipocrisia alienante che racconta una realtà perfetta: esponendosi musicalmente, Amadou & Mariam sono l’esempio di una condizione liminale, per cui lasciare la propria terra significa anche ottenere l’opportunità di portarla altrove e di riconoscere il proprio passato nel passato altrui.

L’asino su cui nessuno può montare

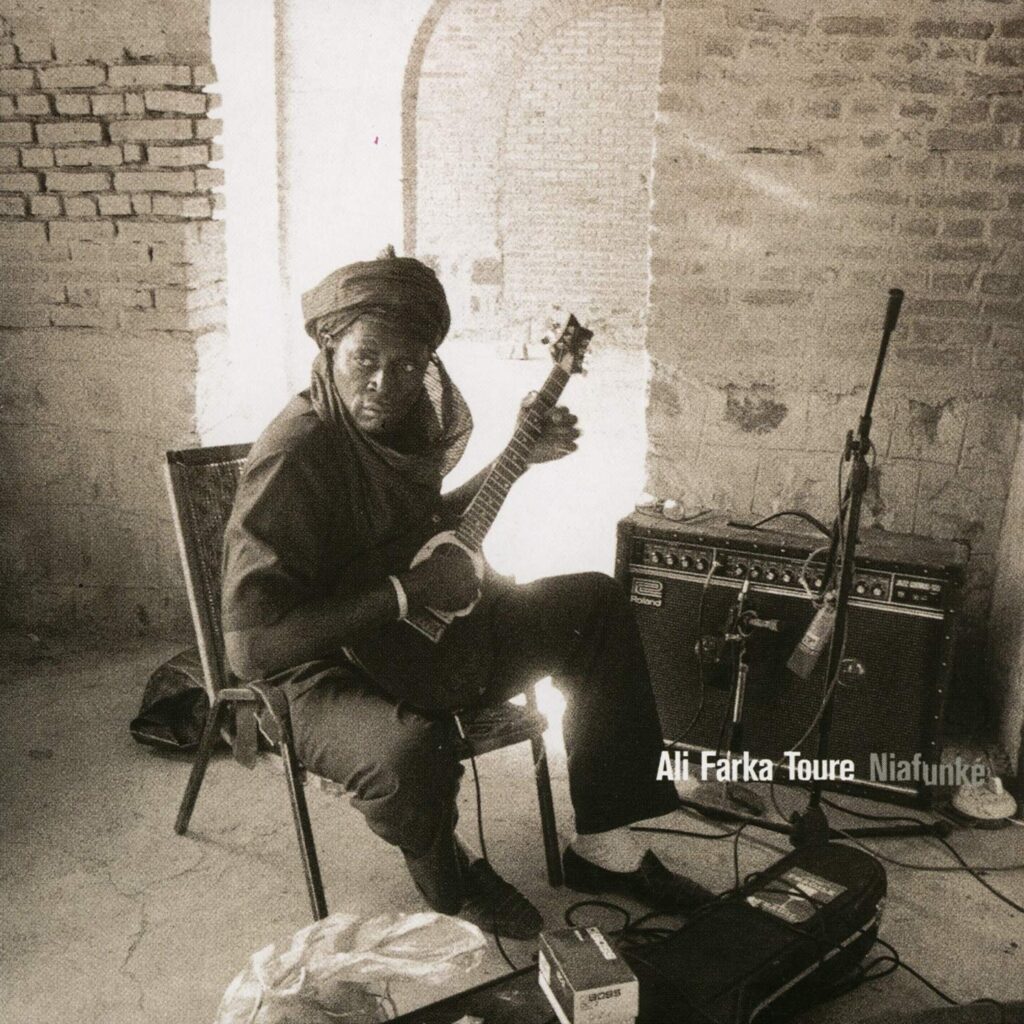

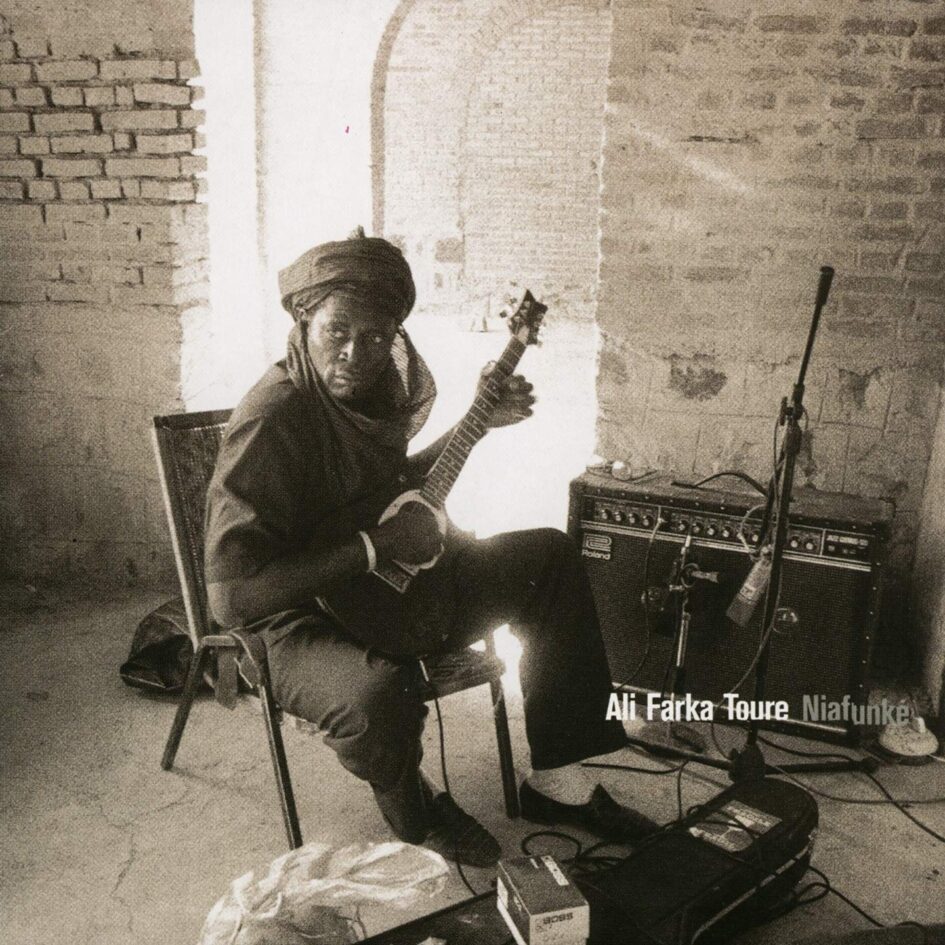

Ali Farka Touré è un altro musicista e cantante maliano, una delle figure musicali più importanti dell’Africa. Le sue composizioni uniscono la musica tradizionale maliana con il blues: non a caso, Martin Scorsese ha definito la sua musica “il DNA del blues”. Ali è l’esempio perfetto della collaborazione proattiva tra blues africano e afroamericano: vanta infatti collaborazioni con grandi artisti blues afroamericani come John Lee Hooker e Taj Mahal.

Il suo soprannome “Farka” significa “asino”, un epiteto che lungi dall’essere offensivo: Ali incarna questo animale particolarmente ammirato nella sua cultura per la sua forza e la sua tenacia, definendosi lui stesso “l’asino su cui nessuno può montare”.

Nel 1997 decide però di tornare a casa per dedicarsi all’agricoltura proprio nel suo villaggio d’origine. Il suo investimento principale vede l’installazione di pompe d’acqua che attingono dal Niger per irrigare i campi. Gli è stato proposto di diventare sindaco della sua città per il partito dell’Unione per la Repubblica e la Democrazia e in quell’occasione, Ali decide di pubblicare un album per parlare del lavoro a contatto con la natura, del suo popolo e delle ingiustizie razziali quotidianamente subite.

savane, ali farka toure’

Ho lasciato il mio paese e la mia Louisiana

Ma in altri paesi, addio Savana

[…]

Invece di darci solo bombe,

Dateci motopompe,

Così possiamo almeno

provvedere ai nostri bisogni naturali

Trovare la vita,

la conoscenza e la saggezza.

Quello di Ali è sempre un canto di autentica ma dolce disperazione: l’io poetico si ritrova in paesi diversi dal Mali, si rende conto della distanza geografica, culturale ma soprattutto morale, riconoscendo in questi gli stessi paesi che hanno i soldi per la guerra ma non per offrire al suo Paese gli strumenti per sopravvivere ed elevarsi. Ali chiama il Mali “la mia Louisiana” e poi “Savana”: il legame con il contesto blues afro-americano è diretto.

Giugno 14, 2025 alle 7:14 am

Leggendo l articolo, come sempre sono venuto a conoscenza, di particolari a me sconosciuti.

Una nota storico-sociale , parlando di musica. Mai banali

Giugno 15, 2025 alle 1:16 pm

Grazie mille per il tuo feedback! E grazie mille per il complimento