Non tutte le storie dei piccoli borghi si raccontano con nostalgia. Alcune dormono tra le pietre umide dei vicoli, si aggrappano ai tetti d’ardesia e si nascondono tra le pieghe dei silenzi tramandati. A Triora, paese ligure incastonato nell’alta Valle Argentina, l’inverno del 1587 portò molto più che neve e fame. Portò paura. E con la paura arrivarono i sospetti, le accuse, i processi.

In un tempo in cui la fame era un peccato collettivo e la fede una corazza per resistere al caos, bastava una donna troppo sola, una carezza alle erbe, un raccolto marcio o un bambino febbricitante, per scatenare una tempesta. A Triora, la stregoneria non era una leggenda. Era un’accusa concreta, un crimine contro Dio e contro l’ordine. Un’accusa che ardeva più del fuoco.

Quella di Triora non è solo una cronaca di tortura e superstizione. È il racconto di un momento di frattura, in cui la comunità cercò salvezza sacrificando se stessa. È la storia di un borgo ma anche del riflesso di un’Europa in cerca di ordine, in lotta contro le sue paure più profonde. Per capire cosa accadde davvero tra il 1587 e il 1589 bisogna fare silenzio, sedersi accanto ai muri consumati del borgo di Triora e ascoltare: non solo le voci delle donne accusate ma di chi obbedì e di chi credette davvero di agire nel nome del bene. Questa è la loro storia, e anche un po’ la nostra.

Alle radici del sospetto

Per comprendere a fondo ciò che accadde a Triora tra il 1587 e il 1589, è necessario fare un passo indietro e immergersi nel contesto culturale, storico e religioso del tempo. Il sospetto, infatti, non nasce mai dal nulla: si radica in un terreno già preparato da decenni di paura, ignoranza, disuguaglianze e tensioni sociali.

L’Europa del XVI secolo era attraversata da profondi cambiamenti: la Riforma protestante aveva incrinato l’autorità della Chiesa cattolica, mentre il Concilio di Trento e la Controriforma avevano dato nuovo vigore al controllo ecclesiastico, alla dottrina e all’ortodossia. In questo clima di rigidità e censura, la figura della strega divenne un simbolo pericoloso da annientare.

Anche in Liguria, terra di confine e di passaggio, le autorità religiose intensificarono la loro presenza. L’Inquisizione, affidata agli ordini domenicani, agiva come una rete silenziosa e capillare, pronta a intervenire ogni qualvolta si intravedesse una deviazione dalla retta fede. Le accuse di stregoneria, pur se inizialmente sporadiche, cominciarono a moltiplicarsi nella seconda metà del Cinquecento, spesso in concomitanza con carestie, pestilenze o calamità naturali.

Triora, in quegli anni, viveva una fase di forte crisi. Tra il 1586 e il 1587, il borgo fu colpito da una durissima carestia, provocata da una lunga siccità e da raccolti andati perduti. Il pane cominciò a scarseggiare, il prezzo del grano salì alle stelle e la fame si diffuse come un morbo invisibile. In queste condizioni, la tensione tra le classi sociali crebbe rapidamente: i più poveri accusavano i mercanti di accaparrare le derrate alimentari, mentre l’élite locale cercava un capro espiatorio per placare l’ira del popolo.

Ma non fu solo la fame a scavare l’abisso del sospetto. A giocare un ruolo fondamentale furono i codici culturali e le superstizioni popolari. Nelle valli liguri, come in molte zone di montagna, il folclore conviveva con la religione, in un equilibrio precario e ambiguo. Esistevano ancora, tramandate oralmente, conoscenze legate all’uso delle erbe, ai cicli lunari, alla guarigione naturale e alle pratiche divinatorie. Le donne che possedevano queste conoscenze venivano rispettate, temute, ma anche facilmente sospettate di stregoneria.

Il confine tra guaritrice e strega era sottile, e bastava poco perché l’opinione pubblica si capovolgesse. Se un neonato moriva, se una vacca si ammalava, se un marito si infatuava di un’altra donna, ecco che la “baggiura” diventava la causa invisibile, il nemico nascosto.

Le prime denunce nel 1587 giunsero da semplici voci, raccolte da un parroco locale e portate all’attenzione del podestà. Le accuse parlavano di riti notturni nei boschi, di donne viste danzare nude alla luce della luna, di formule sussurrate tra i filari e di immagini sacre profanate. All’inizio, si trattava di chiacchiere, ma la fame, l’ansia religiosa e il bisogno di controllo trasformarono quelle voci in prove. Fu così che il sospetto, nutrito da ignoranza e necessità, divenne verità giudiziaria. E una volta innescato il meccanismo, sarebbe stato impossibile fermarlo senza pagare un prezzo altissimo.

Nel cuore di una valle affamata e sotto la sorveglianza di un potere sempre più ansioso di mostrare la propria autorità, il volto della strega prese forma: era femmina, povera, sola, e troppo libera per essere innocente.

L’intervento dell’Inquisizione e le prime accuse

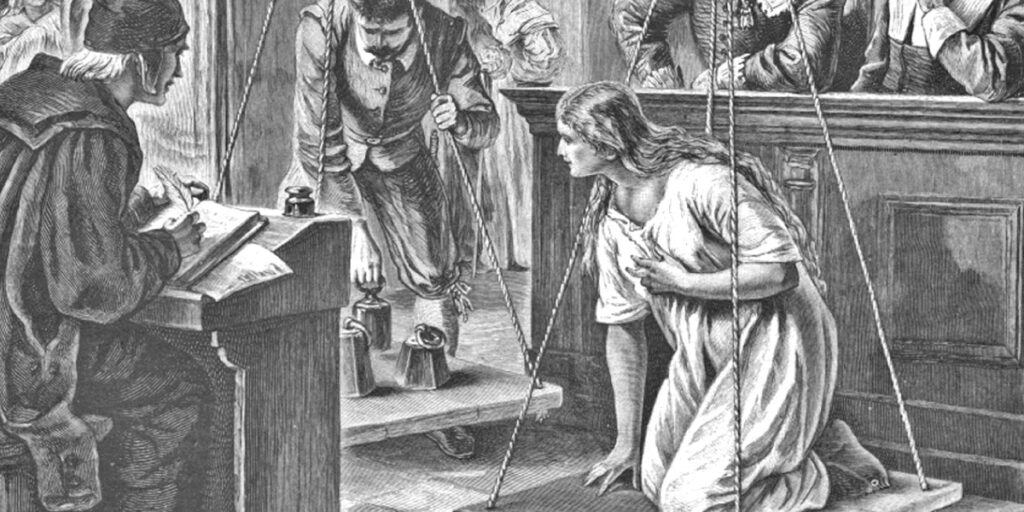

Su richiesta del Parlamento di Triora, giunsero il vicario dell’Inquisizione di Genova e il vicario dell’Inquisizione di Albenga. Durante la messa, il sacerdote Girolamo Del Pozzo invitò i fedeli a denunciare le streghe presenti nella comunità. Le accuse portarono all’arresto di venti donne, numero che salì rapidamente a trenta, grazie a confessioni estorte sotto tortura.

Tra le accusate vi erano tredici donne, quattro ragazze e un fanciullo che si dichiararono colpevoli. Le prigioni improvvisate furono allestite in case private, tra cui la famosa “Ca’ de baggiure” — Casa delle streghe.

L’escalation della persecuzione

Nel clima già carico di tensione e sospetto che aleggiava su Triora, il 1588 fu l’anno della svolta più drammatica. Il Consiglio degli Anziani, inizialmente preoccupato dalla piega che stavano prendendo le indagini, decise di rivolgersi alle autorità superiori della Repubblica di Genova per un ulteriore supporto. L’intento, almeno formalmente, era quello di garantire la giustizia, ma la mossa si rivelò un boomerang: anziché placare gli animi, l’intervento delle autorità civili non fece che alimentare la macchina dell’Inquisizione.

Il governo genovese inviò allora un funzionario di grande rigore: Giulio Scribani, commissario straordinario. Scribani era un uomo determinato, convinto dell’esistenza delle streghe e profondamente legato alla visione teocratica del potere. Il suo arrivo a Triora segnò un’accelerazione brutale delle indagini. In poco tempo, estese l’inchiesta anche ai villaggi vicini: tutti furono coinvolti in una vera e propria operazione di “bonifica” spirituale.

Le accuse si moltiplicarono: non si parlava più solo di malefici agricoli o piccoli incantesimi, ma di omicidi rituali, infanticidi, patti con il diavolo, sabba nei boschi e profanazioni sacre. Le confessioni — spesso ottenute con torture atroci come la tortura della corda o il tormento dell’acqua — diventavano sempre più deliranti, alimentando una spirale di paura e di sospetti che sfuggiva ormai a qualsiasi logica razionale.

Molte delle donne accusate erano povere contadine, vedove, guaritrici o semplicemente donne sole. La loro condizione sociale le rendeva bersagli ideali in un contesto dove il diverso era sinonimo di pericolo. La tradizione popolare iniziò a popolarsi di racconti di notti infernali, capre parlanti, bambini scomparsi e campi disseccati con uno sguardo.

Tra le accuse più clamorose vi fu quella rivolta a Pierina di Badalucco, una delle sospettate più celebri, accusata di aver avuto rapporti carnali con Satana e di aver partecipato a sabba nel Vallone delle Lore. Con lei fu condannata anche Gentile di Castel Vittorio, altra figura centrale della vicenda, descritta dai testi inquisitoriali come “donna impia e dissoluta”. La loro colpa, in realtà, era spesso quella di conoscere erbe medicinali, di avere carisma o semplicemente di vivere in modo indipendente.

Nel corso dei mesi, Scribani ordinò il trasferimento delle prime tredici detenute a Genova, dove il clima inquisitorio era ancor più rigido e il controllo ancora più spietato. Lì, secondo i documenti, si ventilò la possibilità della pena capitale mediante il rogo, anche se nessuna sentenza in tal senso fu eseguita a Triora.

La persecuzione si era ormai trasformata in un rituale quotidiano di delazione, confessione e sospetto. Bastava uno sguardo storto, una parola sbagliata, un raccolto andato a male e si era già sulla via per la “Ca’ de baggiure”. E mentre il grano continuava a scarseggiare e la fame mordeva le viscere del paese, nessuno sembrava più ricordare che tutto era cominciato per colpa di una carestia.

L’intervento del Sant’Uffizio e la fine del processo

Nel 1589, il cardinale Giulio Antonio Santoro, segretario del Sant’Uffizio, esaminò i verbali del processo e accusò i giudici locali di “inumanità e crudeltà”. Le donne incarcerate a Genova ritrattarono le confessioni precedentemente estorte sotto tortura. Le sentenze finali furono clementi: alcune imputate furono condannate all’abiura e a leggere penitenze, altre furono rilasciate. L’unico uomo accusato, Biagio de Cagne, fu condannato anch’egli all’abiura.

Il processo si concluse ufficialmente il 28 agosto 1589, quando il cardinale di Santa Caterina ordinò la chiusura definitiva del caso a nome dell’Inquisizione. Non è chiaro che fine abbiano fatto le donne incarcerate, ma secondo alcuni storici, furono lasciate libere.

L’eredità storica e culturale

Nel 1960, fu istituito il Museo Etnografico e della Stregoneria, che raccoglie documenti e testimonianze sul processo e sulla vita contadina dell’epoca. Camminando tra le sue sale, si possono scoprire gli strumenti dell’agricoltura tradizionale, oggetti della quotidianità e pannelli esplicativi che ricostruiscono la vicenda giudiziaria in ogni sua fase.

La memoria delle streghe è celebrata anche attraverso eventi culturali, rievocazioni storiche e incontri dedicati al folclore e alla spiritualità femminile. Ogni anno, la prima domenica dopo Ferragosto, il borgo ospita la manifestazione “Strigora”, una festa che unisce cultura, arte e mistero, celebrando le donne accusate di stregoneria come simboli di libertà e resistenza.

Triora non si è limitata a conservare un passato doloroso: lo ha trasformato in un ponte tra storia e presente, in un invito costante a riflettere su ciò che è accaduto e su ciò che potrebbe accadere ancora. In un mondo dove il diverso fa ancora paura, dove la voce fuori dal coro viene messa a tacere, la lezione di Triora resta più viva che mai.

Memoria e riflessione

Oggi, passeggiando per i vicoli in pietra di Triora, tra archi gotici, case in ardesia e silenzi sospesi nel tempo, si respira ancora l’eco di quelle voci spezzate, di quei nomi cancellati. Il borgo si è riappropriato della sua storia trasformando il dolore in cultura, l’ingiustizia in memoria, le leggende in identità.

La vicenda delle streghe di Triora non è solo un episodio di superstizione, ma un monito. È la testimonianza di come la paura, se non governata dalla ragione e dalla pietà, possa trasformarsi in violenza, e di come la verità, sotto tortura, diventi solo un’ombra utile al potere. La storia di Triora ci chiede di ricordare, non solo per onorare chi subì, ma per riconoscere, anche oggi, i meccanismi invisibili della discriminazione, dell’emarginazione, del sospetto.

E allora la domanda finale è inevitabile, e sempre attuale: quante “streghe” continuiamo a bruciare, oggi, senza neppure accorgercene?

Riferimenti

Carpaneto, G. Triora, la Salem d’Italia. 31 ott 2019. Touring Club Italiano.

Centini, M. Streghe. I delitti contro l’eresia e la magia. 1999. Mondadori.

Centini, M. Triora: guida ai luoghi delle streghe. 2010. Priuli & Verlucca.

Guglielmi, A. Le streghe di Triora: processo per stregoneria. 1988. Gribaudo.

Guglielmi, A. Triora. Guida alla scoperta del borgo delle streghe. 2007. De Ferrari.

Guglielmo, L. Le streghe di Triora: il grande processo. 4 feb 2021. National Geographic Storica.

Polidoro, M. Le streghe di Triora. 15 ott 2020. AI CONFINI – podcast.

Valdata, G. L’Inquisizione e il processo alle streghe di Triora. 21 mar 2020. Focus Storia.

Aprile 28, 2025 alle 4:12 pm

Non sapevo nulla di questo caso di stregoneria, in quelle epoche buie in tutto il mondo conosciuto episodi del genere si sono moltiplicati, in Italia come negli altri Paesi. Per fortuna in questo caso non è andata a finire in modo totalmente tragico; mi ha stupito molto che un riesame della vicenda da parte del Sant’Uffizio stesso abbia dato un po’ di giustizia alle persone torturate.

Aprile 28, 2025 alle 4:16 pm

Ti ringrazio molto per il tuo commento! È vero, episodi simili hanno segnato profondamente tutta l’Europa in quell’epoca, e sorprende anche me vedere come, in questo caso, sia stato possibile un minimo di revisione da parte del Sant’Uffizio. È un aspetto che racconta non solo l’oscurità di quei tempi, ma anche qualche raro spiraglio di umanità e consapevolezza. Mi fa piacere che l’articolo ti abbia fatto scoprire una pagina di storia poco conosciuta!