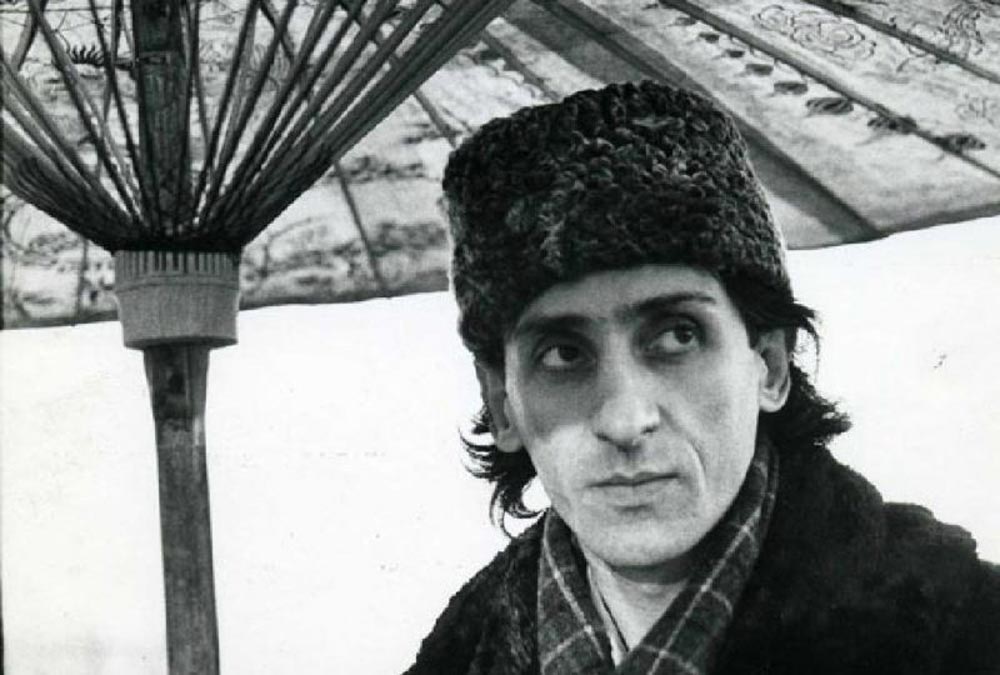

Battiato non è uno scrittore, non ha mai scritto libri, se non qualche “strepitosa mezza paginetta”. Ha sempre scelto di rispondere alle critiche riguardo questa brevità espressiva, definendosi come “uno che fa canzoni [e] le canzoni sono brevi”.

Ciononostante, la sua è sempre stata una “ricerca sferica” e “onnivora” nei confronti della realtà, attraverso gli strati più sottili dell’esistenza. Con intellettualismo e ironia è riuscito ad unire due mondi distinti, attraverso una postura di disimpegno tipicamente postmoderno. Eppure due testi ci sono, firmati e pubblicati postumi, nei quali si scoprono le tracce tematiche di una ricerca profonda sviluppata attraverso una peculiare scelta editoriale: Attraversando il Bardo, testo a metà tra l’intervista e il diario, accompagnato dall’omonimo documentario e Il silenzio e l’ascolto, una raccolta di interviste dell’artista con alcuni amici, pensatori e ricercatori.

Battiato rimane un artista di difficile collocazione ed è perciò impossibile definirlo uno scrittore, malgrado l’obiettivo della sua produzione musicale è narrare, nel senso di raccontare partendo da un punto di vista personale e “comunicare, per spiegare qualcosa che gli sta a cuore, non per mostrare conoscenza”. Una missione consapevole, saggia, intellettuale e ironica. In questi due testi Battiato narra e comunica ma senza fare letteratura: la sua scelta è quella di lasciar parlare gli altri, facendosi mediatore di interviste poco formali e spesso, in amicizia.

Conoscenza e saggezza

Due concetti che hanno origine da un unico atto di svincolamento dal pensiero materico, ovvero la “conoscenza di tutto”, che è “fondamentalmente intuile” e dalla quale è necessario rendersi indipendenti, prendendo consapevolezza dei limiti della realtà osservabile e misurabile.

L’autentica saggezza e l’autentica conoscenza si raggiungono solo attraverso le dimensioni altre, ovvero l’anima e se stessi, di conseguenza, la comprensione della realtà attraverso uno sguardo più pulito, privo di detriti culturali, dove si annulla il proprio ego per lasciare spazio alla “saggezza originaria” che “è libera dal pensiero, eppure è conoscenza di tutto”.

La musica è per Battiato una dimensione di puri suoni che permette di distaccarsi dal pensiero materico ed elevarsi, “dimenticando[si] quindi di esistere”. La smaterializzazione non è che l’allontanamento dalla propria condizione terrena per potersi immergere totalmente in dimensioni altre, fuori da ogni corporalità misurabile.

La musica è allora uno strumento di risveglio per conoscere se stessi e scuotere le coscienze altrui, ovvero gli ascoltatori. Il tono della voce di Battiato, così interiorizzato e appoggiato sulle melodie, racconta la storia di una “postura interiore” in contatto con se stessa che, attraverso parole universali, può farsi esempio, invitando a cercare il meglio della propria condizione umana.

Centro di gravità permanente rappresenta a pieno questa volontà onnivora di inserirsi nelle pieghe di una “società che non crede più alle grandi narrazioni”, il cui rapporto con il sapere è in fase di cambiamento: il “centro” invocato nel famoso ritornello è la metafora di un fuoco stabile in un mondo di elementi di condizionamento come idee, giudizi e stimoli, ovvero il “rimedio alla meccanica instabilità dell’uomo contemporaneo”.

Saggezza, come consapevolezza della propria anima, e conoscenza, come comprensione della realtà, si uniscono nell’espressione celtica Anamchara, ovvero “amico dell’anima”: colui che ha volontà di conoscersi, divenendo “amico” della propria anima, non rimane “corpo senza testa”, ma conosce per davvero.

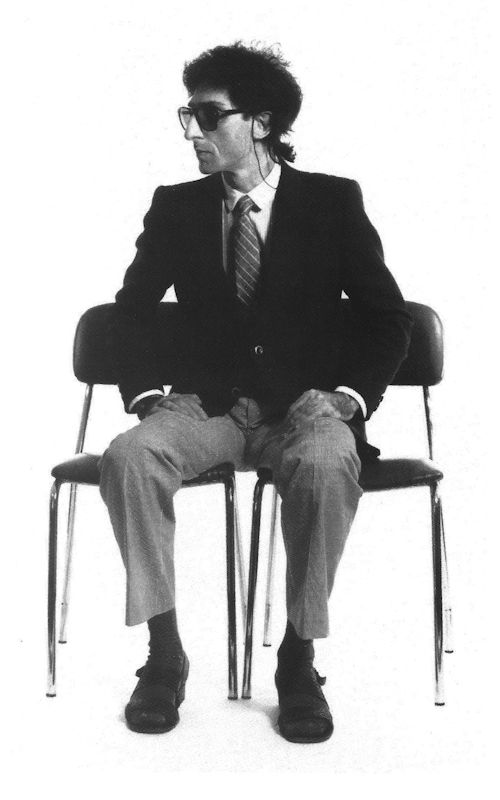

Intellettualismo e ironia

Nell’intervista a Gabriele Mandel, in Il silenzio e l’ascolto, viene raccontata l’allegorica storia di Rābi’a al-‘Adawiyya, donna sufi del IX secolo:

Fu vista un giorno correre per strada con una fiaccola accesa in mano e un secchio d’acqua nell’altra. Qualcuno le chiese dove stesse andando e lei rispose: “Con la fiaccola voglio bruciare gli alberi del paradiso e con l’acqua voglio spegnere le fiamme dell’inferno, questi due ‘nulla’ che mi tengono lontana dall’unico vero Dio.

L’allegoria dell’equilibrio dei “due ‘nulla’” è l’approccio narrativo coscientemente bilanciato di Battiato che, da un lato, brucia e risveglia le coscienze con i suoi riferimenti intrisi di intellettualismo, mentre dall’altro, spegne le fiamme della critica nei suoi confronti con ironia e disimpegno. Intellettualismo e ironia sono importanti strumenti di comunicazione artistica e quotidiana per Battiato: non ha “doppio fondo” e vuole raccontare tutto ciò che ha “incontrato sulla sua strada, mentre andava scomodamente alla ricerca di sé stesso”.

Si può considerare ancora oggi del tutto aperto il dibattito riguardo questo suo stile al confine tra la dimostrazione di conoscenza con incantesimi cerebrali e la leggerezza più canzonatoria del puro divertimento. La critica è divisa a riguardo: Michela Murgia definì Battiato un artista che “non dice nulla” e che “si nasconde dietro il suo finto intellettualismo che profuma di lontano o di lontanissimo”. Alle dichiarazioni della scrittrice seguì “un’ondata di indignazione nazional-popolare”, secondo cui il ruolo di Battiato non fu tanto quello di imbrodarsi e insuperbirsi con riferimenti colti, ma piuttosto, quello di donarci un “mazzo di ortiche”, stimolandoci non solo consolandoci, ma irritandoci.

Descritto come una persona che “arrivava ‘al dunque’ entro poche pagine” di un libro e che “regolarmente finiva al capitolo più importante”, Battiato dimostra di avere uno dono per la sintetizzazione della realtà, che gli permette di avvicinarsi alle cose – tutte le cose, radio, televisione, accordi musicali, libri, giornali – con grande fame onnivora, per poi allontanarsi subito dai concetti estrapolati, dopo averli approfonditi e mescolati tra loro senza distinzione, in un vero e proprio “pastiche postmoderno” fatto di “elementi apparentemente poco consequenziali”.

L’ironia alla base di questo lavoro consiste nello sforzo costante di prendersi sul serio a priori per sgravarsi e creare un divertimento adatto a tutti, “per chi sa e non sa”, permettendo così a “verità segrete” di essere “esposte in evidenza”. Il silenzio e l’ascolto e Attraversando il Bardo, ad esempio, sono testi di natura filosofica e spirituale, costruiti però da colloqui e dialoghi informali e amichevoli: uno slancio ironizzante di smorzatura dei temi stessi affrontati.

Cuccurucucù, brano composto in pochi minuti, riassume questo metodo narrativo. Descritto come celebrazione della brevità, del citazionismo casuale e sfrenato e del collage, il brano rappresenta il “colto disimpegno postmoderno”: una declinazione “volutamente ‘demenziale’” che irruppe nel panorama artistico dell’epoca come elemento di rottura totale.

Spazio e distanza

Lo spazio e la distanza sono per Battiato svincolati dalle concezioni logico-matematiche tradizionali, poiché proiettati in una dimensione metafisica senza coordinate terrene. La sua è una quotidianità “costantemente illuminata dalla presenza di una dimensione ‘metafisica’”.

Questa concezione giustifica i versi di No Time No Space dove efficaci immagini di uno storytelling metafisico rappresentano a pieno l’idea di indivisibilità di spazio e tempo nella dimensione eterea di un non-luogo astorico. Nel brano è descritta la storia di chiunque abbia scelto di abbandonare il mondo conosciuto per seguire il proprio istinto e accordarsi con “le scie delle Comete”, ritratte poeticamente come “avanguardie di un altro sistema solare”.

Il “progressivo disinteresse”, o meglio “disinnamoramento” di Battiato nei confronti delle questioni terrene è una condizione che l’artista ha colto come occasione per concentrarsi sul mondo interiore, riuscendo ciononostante a mettere sempre in costante comunicazione “zone diverse” sia concettuali che geografiche. Anche qui l’ironia rimane fondamentale: in un’intervista per Il Fatto Quotidiano, un giornalista chiese se si sentisse politicamente “più a destra o più a sinistra” ed egli prontamente rispose “sto in alto”.

Occidente e Oriente

Battiato, nel ruolo di mediatore, utilizza questi due punti cardinali o macroaree geografiche come enormi contenitori di associazioni, tanto flessibili da essere trasposte anche in ambito nazionale, come opposizione tra Nord – Occidente – e Sud – Oriente. Battiato parte dal profondo “desiderio di [un] oriente occidentalizzato”, ovvero l’idea di interscambio tra centro e periferia per il miglioramento spirituale di quella parte di mondo ormai condannata al materialismo più sfrenato:

Tutti, più o meno, siamo prigionieri delle nostre abitudini, paure, illusioni. Le sofferenze dovrebbero indurci ad abbandonare l’ego, che chiude la strada del ritorno alla nostra natura divina. Noi esseri umani siamo orgogliosi del libero arbitrio e guai a chi mette in discussione questa libertà. Ma ahimè, non è così. In realtà, siamo schiavi delle nostre emozioni, che ci determinano, dei desideri che ci dominano e spesso finiscono in tragedia… che bella libertà! La liberazione non può avere legami, né attaccamenti.

La libertà e l’autodeterminazione dell’uomo contemporaneo è illusoria, poiché costituita da “cibo, vestiti e residenze”, aspetti superficiali ma lontani dal “sufficiente” o dal “qualcosa di più” di cui l’uomo ha davvero bisogno. Battiato osserva che “la priorità”, intesa come azione di conferire valore ad oggetti materiali, “è degli stupidi” e che “i desideri sono una catena”, metafora che richiama l’immagine di una schiavitù sotto mentite spoglie.

In questo senso, ecco che la coppia Oriente-Occidente rappresenta lo scontro secolare tra modernità e vetustà, velocità frenetica e “molle” lentezza, come in brani quali I treni di Tozeur, Zone depresse o Venni l’Autunnu, dove città orientali e siciliane si trasformano in un generico Sud del mondo abbandonato ad una “dolcezza un po’ molle”, cullato dal destino in una condizione quasi nirvanica di “non volerne sapere di come vanno le cose per porvi rimedio”.

L’ossessivo ricorso all’Oriente serve come opposizione allegorica all’Occidente in cui l’uomo moderno è intrappolato nei suoi “malesseri speciali”. Di fronte alla necessità di “orientalizzazione”, ecco che Battiato risponde che “non servono tranquillanti o terapie”, “non servono più eccitanti o ideologie” ma “ci vuole un’altra vita”, più vicina a quelle Indie lontanissime.

Silenzio e ascolto

In un’intervista Rai per la promozione dell’album La voce del padrone, il giornalista chiese a Battiato di parlare del disco in venti secondi e l’artista rispose con un ironico silenzio e un sorriso in camera.

Per Battiato il silenzio è una dimensione importante nell’ottica di raggiungimento di una “costante interazione con tutto”: a partire dalla consapevolezza dell’indivisibilità di mente e corpo, l’individuo può finalmente fare esperienza dell’impossibile solitudine in cui il mondo lo trattiene. In questo senso, quello di Battiato è un approccio di costante ascolto di tutto ciò che lo circonda, ovvero una posizione inter-relazionale di apparente passività che ha forgiato fortemente il suo stile narrativo.

Da questo, la peculiare scelta stilistica di impostare le sue opere letterarie non come narrazioni o testi divulgativi di tipo saggistico ma piuttosto come interviste e dialoghi dove è lui ad ascoltare gli altri parlare.

Dio, eternità e morte

In Attraversando il Bardo, ispirato al Bardo Thodol – o Il libro tibetano dei morti –, Battiato esprime la sua concezione della morte:

Al momento della morte, non avviene una morte “reale”, perché la nostra natura innata è al di là del tempo. Nel Bardo le fiamme non possono bruciarci, le armi non possono ferirci, tutto è illusorio e privo di sostanza: tutto è vacuità. […] Bisogna mantenere piuttosto l’atteggiamento di un viaggiatore che torna a casa.

L’eterno riposo, dimensione apparentemente definitiva e conclusiva, nasconde in realtà “l’apertura a un oltre, a una forma di vita nuova” piuttosto che “una mera cessazione”. Battiato non ha paura di morire, anzi, pensa alla morte “da una vita”; è un uomo che “si è preparato” alla morte, tenendola sempre “presente” a mente. Non a caso, la scelta di pubblicare un testo e un documentario proprio per chiamare in causa “l’argomento rimosso dei nostri tempi” è una forte dichiarazione di intenti:

Noi abbiamo abbandonato una disciplina di contemplazione cristiana preziosissima, l’antica ars moriendi: essa riteneva che fosse necessaria e vitale la contemplazione continua della morte, e aveva dei caratteri ben precisi. Primo, l’ineluttabilità della morte, perché se noi ignoriamo la morte non ci prepariamo; ci prepariamo per delle cose inutili, certe volte, ma non a questa che è certa. E poi la morte livellatrice. […] non sono certo il successo, il potere, il denaro, perché dove andiamo non conteranno più. E poi la meditazione costante, cioè avere presente la morte.

L’ombra della luce narra la morte come “luogo di libertà”, un’esperienza di “abbandono e visione” in cui è possibile tramutare “l’ombra in luce nel disordine apparente che concilia gli opposti”. È un testo che si sviluppa nella piena consapevolezza della necessità di abbandonare il punto di vista fisico ed empirico che porta “infelicità”, lasciandosi alle spalle “questo ciclo di vite” per dedicarsi a “zone più alte”, nella certezza che l’oscurità dell’ignoto non è che “l’ombra della luce”, necessaria per “trovare l’alba dentro l’imbrunire”.

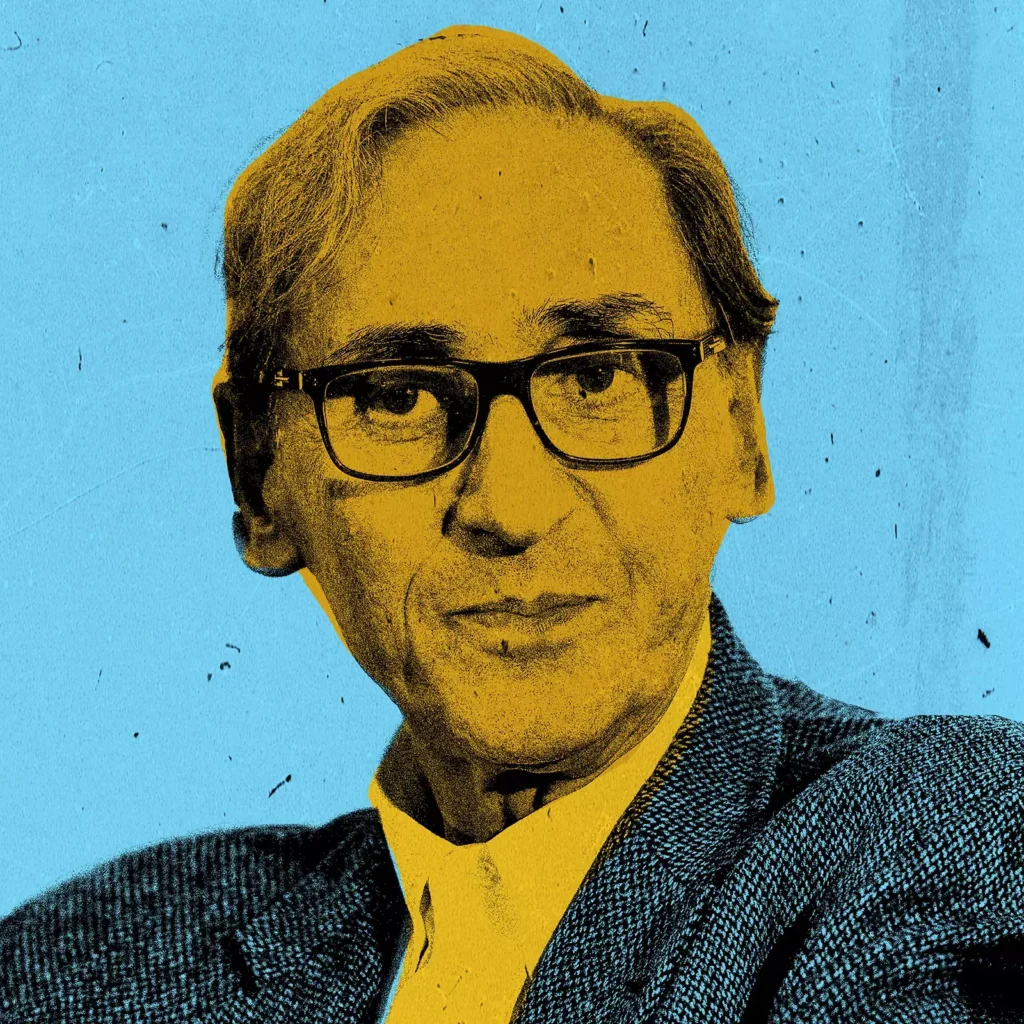

Battiato ha orbitato incessantemente attorno a concetti coma la morte, l’eternità e Dio, nelle interviste e nelle canzoni. Ciononostante, è da escludere la possibilità di vedere nel suo approccio a questi argomenti un tentativo esplicativo di tipo sintetico o sincretico, quanto piuttosto “un antico approccio al mondo dello Spirito” anche detto “apofatismo”, secondo cui “il mondo del divino non si può esprimere a parole”.

Amore

Quello dell’amore non è certamente un tema di cui Battiato ha scritto o cantato in termini espliciti. Per quanto riguarda la musica, non si trovano suoi brani che parlano “esplicitamente d’amore”, fatta eccezione per Stranizza d’amuri, “comprovata canzone d’amore” in dialetto siciliano. La missione artistica di Battiato è sempre stata quella di “portare in alto chi [lo] ascoltava”, perciò lui stesso definisce le sue come “canzoni d’Amore che mirano molto in alto”, forme di divulgazione di qualcosa che è “sempre Amore, ma non amore terreno”.

L’amore è raramente argomento di esplicita trattazione, quanto piuttosto una tematica-cornice orbitante attorno ad alcuni particolari discorsi affrontati nelle interviste e nei dialoghi filosofici: tra questi, il tema dell’amore viene declinato nei concetti di consapevolezza, alchimia, compassione “efficace” e affetto.

Per il cantautore l’affetto rappresenta in realtà un ampio spettro di possibilità conoscitive di cui l’individuo dispone, indirizzate sia all’altro che a sé stesso: conoscendo e comprendendo gli altri si acquisiscono gli strumenti empatici per conoscere meglio sé stessi e solo allora giungere ciascuno alla propria “verità”. Egli stesso afferma che “amare vuol dire non aspettarsi niente indietro”, così come non si aspetta nulla in cambio da sé stessi, vedendo quindi nell’amore non tanto un’attrazione quanto un “dare senza farsene accorgere”.

Prendendo ad esempio La cura, il più celebre dei brani di Battiato, si può affermare che l’intenzione poetica è quella di descrivere l’azione di “prendersi cura”, nel senso ovidiano di sollecitudine amorosa. L’intero brano si basa sulla “spaziosa genericità” permessa dalla sostituzione della tradizionale e ormai inflazionata espressione “ti amo” con “avrò cura di te”, espediente che offre la possibilità di un’ampia universalizzazione e personalizzazione al tempo stesso del concetto.

Piuttosto che ad un caro, ad una compagna di vita o al divino, il coinvolgimento affettivo raccontato nel brano è riconducibile all’amore e al rispetto per se stesso. La cura è “quasi certamente rivolta a sé stesso, alla sua anima”: il brano si configura come uno spaccato travolgente del rapporto di affetto tanto “razionale” quanto “emotivo” di Battiato nei propri confronti, in una dimensione comunque molto vicina a quella dell’”innamoramento”.

Rimane che Battiato non è uno scrittore

Il metodo di mediazione utilizzato da Battiato varia in applicazione dal contesto musicale a quello letterario.

In musica, Battiato-cantautore decide di parafrasare in chiave postmoderna concetti già “masticati” nel processo di mediazione retorica, per cui gli stessi vengono riproposti trasfigurati da espedienti retorici come simboli, allegorie e metafore, rendendo i testi orecchiabili quanto complicati ed ermetici al tempo stesso.

In letteratura, Battiato-non-scrittore privilegia invece un genere di mediazione più diretta, offrendo al lettore le fonti di insegnamento non “masticate”, senza quindi ricorrere alla mediazione retorica tramite un preciso taglio editoriale, ovvero quello dell’intervista e del dialogo.

Il risultato finale, nei due medium artistici, viene mantenuto: la divulgazione di conoscenze e insegnamenti spirituali attraverso le stesse tematiche. Nel contesto musicale però queste vengono proposte attraverso la lente dell’ironia, mentre nel contesto letterario vengono declinate attraverso le parole degli addetti ai lavori, dei conoscitori della materia che sono per Battiato innanzitutto amici, capaci di esprimere in maniera chiara e inequivocabile i concetti, in quanto esperti, ma allo stesso tempo liberi di uscire dal proprio ruolo disciplinare e sentirsi a proprio agio, in un salotto qualsiasi, in un pomeriggio qualsiasi, mentre Battiato-mediatore riflette ascoltando le loro parole in vigile silenzio.

Riferimenti

Accardi, A. La velocità e la lentezza. Per Franco Battiato.

Battiato, F. Attraversando il Bardo. 2015. Bompiani.

Battiato, F. Il silenzio e l’ascolto. Conversazioni con Panikkar, Jodoroswky, Mandel e Rocchi, a cura di G. Pollicelli. 2014. Lit Edizioni.

Battiato, F. L’alba dentro l’imbrunire: Una storia illustrata di Franco Battiato, a cura di F. Messina, S. Senardi. 2021. Rizzoli Lizard.

Bozzolini, A. Il coraggio di essere Franco. 2022.

Cardinale, U. Le avventure della canzone italiana tra lingua che si consuma e lingua che si rinnova. 2010. Storia, Linguistica ed Educazione.

Dembech, G. Intervista a Franco Battiato.

Farina, R. Franco Battiato non è morto: non può morire perché è un artista. Il Fatto Quotidiano. 18 maggio 2021.

Giudice, C. The Master’s Voice. The Hidden Gurdjieff in the Music and Art of Franco Battiato. 2023. Aries.

Magi, F. Mondi lontanissimi, a noi così vicini, nel ricordo di Franco Battiato. 2021. Il Pensiero Storico.

Martino, D. L’emozione attuale dell’ascolto. 2012. M Culture.

Milazzo, F. Minima immoralia. Postmoderno e impegno pubblico nella svolta pop di Franco Battiato (1979-1981). 2023. Diacronie.

Pollicelli, G. Tani, M. Temporary Road: (una) Vita di Franco Battiato. 2013.

Rimi, M. Il lungo addio di Battiato. 2021. Cultura Commestibile.

Ruggiero. G. Un oceano di silenzio: omaggio a Franco Battiato. 2022. Psicobiettivo.

Lascia un commento