⚠️ Avviso di contenuto

Questo articolo contiene riferimenti espliciti a violenza sessuale, torture e linguaggio tratto da atti giudiziari storici.

Il 6 maggio 1611 la pittrice Artemisia Gentileschi fu violentata da Agostino Tassi, pittore e collega del padre Orazio Gentileschi, il quale dieci mesi dopo inviò una supplica a papa Paolo V denunciando la vicenda e il tentativo di furto da parte di Tassi di alcune opere della figlia. Dalla denuncia, nello stesso anno venne aperto un processo per stuprum presso la magistratura criminale a Roma.

Artemisia cerca Artemisia nasce dall’idea di Riccardo Lunardi, Francesca Luppino, Marzia Trentin e Chiara Visintin nel 2024 come saggio di divulgazione storica attraverso la scrittura teatrale. Questo progetto ha l’intento di fare divulgazione sulla storia del trattamento processuale dello sturo sottendendo un confronto critico tra elementi di vicinanza e rottura tra il Seicento e oggi. Le fonti primarie sono il contesto giuridico del delictum stupri e le Lettere precedute da «Atti di un processo per stupro» di Artemisia Gentileschi, a cura di Eva Menzio.

L’ambientazione è distopica: tre puntate di un programma televisivo durante le quali Artemisia viene, nella prima presentata come pittrice e protagonista della cronaca, nella seconda intervistata sul processo e infine, nella terza intervistata sulla sua nuova vita a dieci anni dal processo.

Al di là dei suoi scopi divulgativi, il titolo del progetto evidenzia invece la dimensione più intima della protagonista, una donna divisa in tre parti, ovvero i tre atti di Artemisia cerca Artemisia. La rappresentazione è quella di un essere umano e del suo percorso interiore per riconciliarsi con il proprio essere donna e artista dopo la violenza subita. Artemisia che cerca se stessa tra l’autoritratto di se come allegoria della pittura e l’autoritratto di se come martire. Una voce e un’esperienza di ricerca individuale che si fa al contempo testimonianza di sopravvivenza e rinascita universale.

Artemisia cerca Artemisia: introduzione

Questa è una storia di ostacoli quasi insormontabili: superare […] la violenza sessuale ed essere una donna in quella che è considerata una professione maschile, per diventare un’artista di successo.

J. M. LOCKER, Artemisia Gentileschi: The Language of Painting, p. 1

Si tratta della storia di un lungo processo per stupro, durato sette mesi (26 marzo 1612 – ottobre 1612 con sentenza conclusiva il 27 novembre 1612), a partire dalla denuncia sporta da Orazio Gentileschi a fine febbraio 1612: l’uomo inviò una supplica a papa Paolo V per istituire il processo contro Agostino Tassi, violentatore di sua figlia Artemisia Gentileschi, con la consulenza del notaio Giovan Battista Stiattesi.

Per parlare di ciò, è necessario prendere brevemente in considerazione il contesto giuridico dell’epoca, così da comprendere le modalità di processi di questo genere:

La fattispecie di stuprum (viene) concepita esclusivamente a tutela dell’onore delle famiglie, costituendo questo la ratio di un delictum volto non a proteggere un diritto di libertà della vittima da un atto imposto con la violenza, quanto l’onore familiare, fatto di interessi economici e patrimoniali, di cui la verginità femminile era simbolo. Ecco che, in tale prospettiva, diviene delictum ogni ipotesi di esercizio della sessualità al di fuori del matrimonio, violenta o meno che fosse, vi concorresse o meno il consenso della donna.

E. FERRARETTO, Il delitto di stuprum tra Cinquecento e Seicento. Il caso di Artemisia Gentileschi, p. 3

Nel contesto del “crimen stupri” si distinguevano tre tipi di stuprum, quali violento, semplice e qualificato:

Lo stuprum violento (l’odierna violenza carnale), lo stuprum semplice (o consensuale, nel quale cioè non era intervenuta la violenza, né fisica né psicologica) e lo stuprum qualificato dalla seduzione della donna, all’interno del quale la seduzione poteva presentarsi come promessa di matrimonio.

ivi, p. 6

Da questo si comprende come il termine stupro avesse in realtà un significato differente da quello concepito oggi: a differenza dell’accezione di “solo atto sessuale imposto contro la volontà della vittima”, in epoche passate l’accezione privilegiata proveniva direttamente da un calco del latino stuprum, con il quale si indicava “il disonore, la vergogna”. Per cui, nel contesto giuridico del Seicento, come per il caso Tassi Gentileschi, il termine stupro indicava “l’illiceità di determinati atti”, ponendo l’accento non tanto sulla lesione di una soggettività libera, ovvero il corpo femminile, quanto piuttosto sull’”onta” causata da quei comportamenti.

A questo punto è utile descrivere il tipo di struttura su cui Artemisia cerca Artemisia è basato. Questo lavoro ha come fonte primaria gran parte dei manoscritti del processo conservati presso l’Archivio di Stato di Roma (Tribunale criminale, Governatore, Processi 1600-1619, Busta 104). Queste fonti sono filtrate dal testo a cura di Eva Menzio, Lettere precedute da «Atti di un processo per stupro» di Artemisia Gentileschi, pubblicato nel 2021, oltre che da una serie di altri saggi utilizzati come fonti secondarie. La storia raccontata è quella del processo di delictum stupri del 1612 intentato da Orazio e Artemisia Gentileschi contro Agostino Tassi.

Il principale problema storico espresso in Artemisia cerca Artemisia è quello dell’approccio sociale e giuridico nei confronti del crimine di stupro e la posizione della vittima in questo contesto. I protagonisti del processo sono la vittima (Artemisia Gentileschi), il padre della vittima (Orazio Gentileschi), l’imputato (Agostino Tassi) ed eventuali testimoni (Stiatti, Tuzia e Quorli). La ricezione passata appare perlopiù negativa e critica nei confronti della vittima, la cui fama è stata raramente rivalutata. Diversamente, in tempi più moderni, si riscontra un approccio più empatico, malgrado la tendenza critica sia comunque spesso quella di interpretare il ruolo di Artemisia Gentileschi esclusivamente come vittima di una violenza sessuale, ignorandone il ruolo di donna nel panorama artistico.

Quello che Artemisia cerca Artemisia intende trasmettere, servendosi delle fonti, sono gli elementi di continuità e di differenza nel trattamento della materia, ovvero lo stupro, tra un caso del XVII secolo e oggi. Inoltre, è presente nel testo la volontà di toccare l’emotività del pubblico attraverso due modalità: la prima, ovvero la scelta di far parlare la vittima in prima persona; la seconda, scindere la donna Artemisia in tre momenti della sua vita, ciascuno corrispondente ad un atto. Di conseguenza, questa scissione dell’io porta ad un’inevitabile necessità di accettazione del proprio essere in tutte le sue forme, in una rincorsa costante per ritrovare sé stessi.

L’intero lavoro teatrale, la cui durata è di circa un’ora e mezza, si suddivide in tre atti a scena unica: nel primo il giornalista televisivo intrattiene un monologo per introdurre brevemente la biografia dell’esordiente pittrice Artemisia Gentileschi; nel secondo Artemisia viene invitata dal giornalista negli studi del programma per parlare, in relazione ai fatti di cronaca, della violenza subìta e del processo; nel terzo e ultimo atto, il giornalista intervista di nuovo Artemisia, a dieci anni dal processo, riguardo la sentenza e la sua vita dopo i fatti.

Il taglio generale dell’opera teatrale è da considerare prettamente empatico nei confronti della vittima. Si tratta della trasposizione di una prospettiva estremamente soggettiva, poiché vengono riportare le stesse parole della donna pronunciate in sede processuale: le altre persone coinvolte nel processo, invece, non vengono fatte parlare.

Di fronte ad uno spettacolo come questo qui descritto ci si potrebbe chiedere: come può una donna morta da quasi quattro secoli parlarci ancora? Il personaggio di Artemisia vive dolorosamente la scissione di sé stessa pittrice, donna e vittima, faticando a riconoscersi in un’unica compatta personalità. Proprio per questo è stato scelto il titolo Artemisia cerca Artemisia: per sottolineare come, alla fine della rappresentazione, la donna comprenderà il valore nascosto dietro questa dolorosa e infinita dinamica che prevede una continua rincorsa tra le parti.

Prima di iniziare, una domanda: chi è Artemisia e cosa cerca?

Riccardo L., Francesca L., Marzia T., Chiara V.

Artemisia cerca Artemisia: ATTO I – scena unica

Int. Studi di registrazione. Roma – 23 Aprile 1612. Giorno.

Sulla scena compare un UOMO in piedi con dei fogli in mano, vestito elegante, in abito blu scuro. Sullo sfondo si vedono un grande monitor con il logo e il nome del programma televisivo e alcuni cameramen. Lanciato il countdown, l’UOMO inizia a parlare guardando dritto in camera.

GIORNALISTA: Buongiorno a tutti. A fronte dei tragici eventi dell’ultimo mese, oggi vi racconteremo la storia di un giovane talento locale, una pittrice italiana figlia d’arte, attualmente coinvolta come parte offesa nel processo contro Agostino Tassi, pittore romano accusato di stupro. Stiamo parlando di Artemisia Gentileschi. In attesa di averla qui ospite al nostro programma, vi raccontiamo ora la sua storia.

“Artemisia Lomi Gentileschi (nasce) a Roma l’8 luglio 1593 da Orazio e Prudenzia di Ottaviano Montoni, primogenita di sei figli. […] A Roma la pittura (del padre, Orazio, ha raggiunto) il suo apice espressivo, risentendo grandiosamente delle innovazioni del contemporaneo Caravaggio […]. Nonostante l’alta densità di mendicanti, prostitute e ladri, Roma (è) […] un grande centro artistico e la sua atmosfera satura di cultura e di arte (costituisce) un ambiente unico in Europa […].”

In questo contesto, Artemisia, “orfana di madre nel 1605, […] si avvicinò alla pittura: stimolata dal talento del padre, la bambina spesso restava a guardarlo affascinata mentre si cimentava con i pennelli, sino a maturare un’ammirazione incondizionata e un lodevole desiderio di emulazione. Orazio introdusse allora la figlia all’esercizio della pittura, innanzitutto insegnandole come preparare i materiali utilizzati per la realizzazione dei dipinti […]. Acquisita una certa dimestichezza con gli strumenti del mestiere, Artemisia perfezionò le sue doti pittoriche soprattutto attraverso la copia delle xilografie e dei dipinti che il padre aveva sotto mano […] e, contestualmente, subentrò alla madre ormai defunta nelle varie responsabilità della conduzione familiare, dalla gestione della casa e del vitto alla custodia dei suoi tre fratelli minori.”

“Artemisia imparò così a dipingere confinata entro le mura domestiche, non potendo fruire degli stessi percorsi di apprendimento intrapresi dai colleghi maschi […]. Ciò malgrado, la Gentileschi subì ugualmente il fascino della pittura caravaggesca, anche se filtrato attraverso le pitture del padre.”

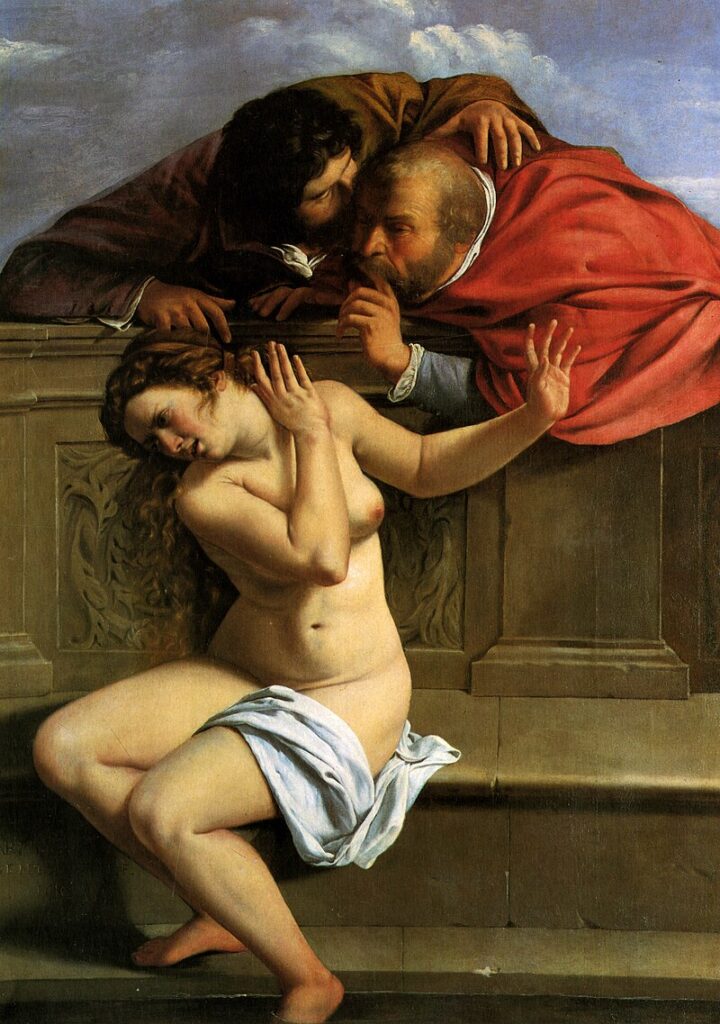

“Tra il 1608 e il 1609, il rapporto tra Artemisia e il padre si trasformò da un discepolato a una fattiva collaborazione: la Gentileschi, infatti, iniziò ad intervenire su alcune tele paterne, per poi produrre piccole opere d’arte autonomamente. Fu nel 1610 che produsse […] la tela che suggella ufficialmente (il suo) ingresso […] nel mondo dell’arte: stiamo parlando di Susanna e i vecchioni”.

Un’immagine dell’opera viene proiettata sul grande schermo sullo sfondo della scena.

“La morte della madre nel dicembre del 1605 destabilizzò ancor di più Artemisia: rimasta sola, con tre fratelli minori ed un padre spesso lontano, si trovò affidata ad Agostino Tassi (collaboratore del padre Orazio) affinché questi le insegnasse i rudimenti del mestiere ed in particolare le tecniche della prospettiva. […] Orazio Gentileschi aveva grande stima di Agostino, che frequentava assiduamente la sua dimora, e – anzi – fu felicissimo quando accettò di iniziare Artemisia alla prospettiva”.

“Alla fine (di) febbraio (di quest’anno) Orazio Gentileschi (ha sporto denuncia contro) Agostino Tassi per lo stupro della figlia, avvenuto a maggio del 1611. Il processo (è iniziato) a marzo (di quest’anno) […]. Il denunciante (ha inviato) una supplica (a) papa Paolo V per istituire il processo contro il violentatore, con la consulenza del notaio Giovan Battista Stiattesi. Gentileschi (accusa) Tassi della deflorazione e il suo amico Cosimo Quorli di essersi reso suo complice e di aver trafugato alcuni quadri, firmando una falsa cessione a nome di Artemisia”.

Il processo è attualmente in corso e dato il silenzio stampa obbligato, non è possibile avere qui con noi come ospite in studio Artemisia Gentileschi. Rimaniamo in attesa, con la speranza di poterla incontrare di persona e chiederle di raccontare la sua storia. Nel frattempo vi terremo aggiornati. Grazie di averci seguito, buona serata a tutti.

Esce

Artemisia cerca Artemisia: ATTO II – scena unica

Int. Studi di registrazione. Roma – 9 Gennaio 1613. Giorno.

Sulla scena si vedono due sgabelli, un UOMO e una GIOVANE DONNA seduti l’uno di fronte all’altro. Sullo sfondo si vedono un grande schermo con il nome e il logo del programma, un green screen più laterale e alcuni cameramen. L’UOMO siede con postura impostata, mentre indossa un abito marrone scuro molto elegante, mentre la GIOVANE DONNA siede timidamente sulla punta della sedia, con un lungo vestito scuro che contrasta con il suo colorito bianco pallido, facendola somigliare ad una “sonnambula furibonda”. Sulla scena regna il silenzio che viene interrotto dall’accensione improvvisa delle luci.

GIORNALISTA: Buongiorno a tutti. Come anticipato nella scorsa stagione, siamo lieti di avere qui con noi Artemisia Gentileschi, parte offesa del processo contro Agostino Tassi, la cui sentenza è stata pronunciata il 27 novembre dell’anno scorso. Artemisia è pronta per rispondere alle nostre domande e per raccontarsi pubblicamente a quasi due anni dai fatti che hanno cambiato la sua vita per sempre. Buongiorno signorina, posso chiamarla Artemisia?

ARTEMISIA: Certo. Buongiorno a tutti e grazie dell’invito. Sono molto emozionata (“con voce roca e con un accento smozzicato della popolana di borgo“)

GIORNALISTA: Non ti preoccupare, potrai raccontarci liberamente alcune cose di te. Ti farò alcune domande alle quali potrai rispondere come vorrai, con i tuoi tempi. Partiamo. Come si è svolto questo lungo processo nei suoi interrogatori e testimonianze?

ARTEMISIA: Mio padre ha sporto denuncia a fine febbraio di quest’anno. Il processo è incominciato il 28 marzo: quel giorno sono stata interrogata per la prima volta riguardo i miei rapporti con Tassi e riguardo la vicenda… Dopodiché ho subito una visita ginecologica, seguita poi dalle deposizioni dell’imputato, con il quale mi sono direttamente confrontata. Infine, dopo aver fatto valere le mie dichiarazioni sotto tortura, a fine novembre la giuria ha emesso la sentenza.

GIORNALISTA: Benissimo, ci arriveremo con calma. Adesso vorrei chiederti di raccontarci come si è svolta la tua prima deposizione, se te la senti.

ARTEMISIA: Sì certo: mi è stato chiesto di raccontare le circostanze della violenza. È successo a maggio del 1611. Quella sera mi trovavo a casa con Tuzia, la donna che mio padre ha assunto come mia chaperon e consigliera personale. Tassi in quanto mio maestro di pittura era solito frequentare casa nostra. Negli ultimi tempi però “cominciò a lamentarsi (dicendo che) io mi comportavo male con lui e che non gli volevo bene, dicendomi che me ne sarei pentita al che io gli risposi: «C’è poco di cui pentirsi, chi mi vuole mi sposi» e me ne andai in camera”.

GIORNALISTA: E fu quella stessa sera che accadde?

ARTEMISIA: Sì… Mi seguì di sopra e “chiuse la camera a chiave e dopo mi spinse sulla sponda del letto, mise il suo ginocchio fra le mie cosce in modo che non potessi chiuderle e dopo avermi alzato il vestito a fatica, mi mise un fazzoletto alla bocca perché non gridassi […] nonostante cercassi di strillare con tutte le mie forze chiamando Tuzia […]”. (con voce spezzata) “Gli graffiai il viso e gli strappai i capelli […] e prima che mi penetrasse di nuovo afferrai il suo pene così stretto tanto da strapparne un pezzo di carne”.

GIORNALISTA: Come reagì Tassi ai tuoi tentativi di resistenza?

ARTEMISIA: “Appena finito mi si levò di dosso ed io liberandomi presi un coltello da un cassetto e andai verso di lui urlando: «Ora ti ammazzo» e lui aprendosi la camicia disse «Dai, fallo se ne hai il coraggio» e io lo colpii ma lo ferii appena […]. Allora poi […] mi disse: «Datemi la mano che vi prometto di sposarvi[…]». E con questa promessa mi ha indotto a consentire altre volte […] anche se ogni volta trovava una giustificazione per non sposarmi”.

GIORNALISTA: Come si difese Tassi di fronte a queste tue deposizioni?

ARTEMISIA: Disse che non mi aveva mai stuprata e che addirittura non aveva “mai avuto a che fare carnalmente con (me)”. Accusò me, accusò mio padre… Ma non voglio stare qui a ripetere le sue menzogne. In ogni caso, gli atti del processo sono pubblici.

GIORNALISTA: Capisco (abbassando lo sguardo imbarazzato sulle sue carte). Andiamo avanti. Com’è stata dimostrata la violenza subìta?

ARTEMISIA: Subito dopo la mia deposizione, la giura ha fatto entrare in aula due ostetriche che mi hanno visitato lì, di fronte a tutti. Ero coperta solo da un velo trasparente. Mi trovavo proprio di fronte al notaio che nel frattempo verbalizzava il tutto. Al «Una post alia iurant» del giudice, la prima ostetrica, Diambra si chiamava, dichiarò che non ero vergine. Dopo di lei, Caterina, la seconda ostetrica, confermò dicendo che il panno verginale era rotto.

GIORNALISTA: Deve essere stato umiliante. Sei stata sottoposta ad altre forme di dimostrazioni?

ARTEMISIA: Dopo le deposizioni di Tassi, ho accettato di sottopormi alla tortura della Sibilla. Mi furono “legati i polsi per evitare che (mi divincolassi) e delle cordicelle venivano poste tra le dita delle (mie) mani congiunte e successivamente veniva azionato un randello che, girando, stringeva fino a stritolare le falangi. Ad ogni nuovo giro di vite, le dita si gonfiavano, (perché non circolava) più il sangue”… (guardandosi le mani tremanti) Nel frattempo “il notaio (raccoglieva) ogni (mia) sillaba, verbalizzando ogni (mio) lamento”.

GIORNALISTA: E anche sotto tortura, confermasti tutto?

ARTEMISIA: Assolutamente sì. Gridando per il dolore continuai a dire “È vero è vero è vero tutto quello che dico” e nell’aula non si sentiva altro che le mie urla rimbombare. (con lacrime al volto e voce spezzata) È stato terribile…

GIORNALISTA: Invece per quanto riguarda la sentenza, qual è l’esito definitivo?

ARTEMISIA: (esitando) Mi dispiace, ho bisogno di uscire.

Esce

GIORNALISTA: (con espressione smarrita) (guardando in direzione degli autori) Bene, per oggi è tutto. (forzando un sorriso in camera) Con la speranza di avere qui Artemisia ancora con noi, per terminare di raccontarci la sua storia, vi lascio al prossimo servizio. Grazie e buona giornata a tutti.

Esce di fretta e guardando basso imbarazzato

Artemisia cerca Artemisia: ATTO III – scena unica

Int. Studi di registrazione. Roma – 20 giugno 1622. Sera.

Sulla scena si vedono due sgabelli, un UOMO e una DONNA seduti l’uno di fronte all’altro. Sullo sfondo si vedono un grande schermo con il nome e il logo del programma, un green screen più laterale e alcuni cameramen. L’UOMO siede con postura impostata, con un abito grigio molto elegante, mentre la DONNA porta con fierezza un lungo vestito verde smeraldo. Sulla scena regna il silenzio che viene interrotto dall’accensione improvvisa delle luci.

GIORNALISTA: Buonasera a tutti, (con molta enfasi) i nostri telespettatori più fedeli si ricorderanno della puntata di dieci anni fa di in cui fu ospite una giovane donna, protagonista all’epoca di un fatto di cronaca il cui racconto sconvolse tutta Roma… È oggi qui con noi, dopo dieci anni di silenzio, l’ormai affermata pittrice Artemisia Gentileschi. Buonasera Artemisia.

ARTEMISIA: Buonasera a tutti. Grazie per avermi invitato qui oggi.

GIORNALISTA: Grazie a lei di aver acce-…

ARTEMISIA: Dammi pure del tu (sorriso imbarazzato)

GIORNALISTA: Benissimo. Iniziamo subito allora: visto il grande successo che hai raggiunto grazie alle tue opere, hai avuto la possibilità di viaggiare un sacco. Cos’è cambiato in questi dieci anni?

ARTEMISIA: Molte cose. Innanzitutto alla fine di novembre di dieci anni fa mi sono sposata e con Pietro Antonio, mio marito, ci siamo trasferiti a Firenze. Così mi sono definitivamente lasciata “alle spalle un padre troppo opprimente e un passato da dimenticare”… “Lasciare Roma (è stata) una scelta inizialmente angosciosa, ma immensamente liberatoria per (me)”, perché a Firenze ho trovato un contesto davvero stimolante per la mia arte.

GIORNALISTA: Effettivamente “Firenze in quel periodo stava attraversando un periodo di (grande) fermento artistico”.

ARTEMISIA: Sì, ho anche avuto la fortuna di venire entrare in contatto con “eminenti personalità […] fra cui Galileo Galilei, con il quale (ho intrapreso) una fitta corrispondenza epistolare, e Michelangelo Buonarroti il giovane, nipote del celebre artista […] che (è stata) una figura di primaria importanza per la (mia) maturazione pittorica”.

GIORNALISTA: E allora perché avete lasciato Firenze per tornare qui a Roma?

ARTEMISIA: Quest’anno “(mio) marito (se n’è andato e ha lasciato) sole (me) e (mia) figlia. […] (In effetti mi accorsi) presto (che) il (nostro) matrimonio (era) regolato da rapporti di pura convenienza piuttosto che dall’amore”.

GIORNALISTA: Ci puoi spiegare meglio: che rapporto avevi con tuo marito?

ARTEMISIA: “(Mio marito), infatti, era molto algido dal punto di vista affettivo […] e (nel tempo) arrivò (anche) ad accumulare (molti) debiti. […] (tanto che dovetti appellarmi alla) benevolenza (dei) […] de’ Medici per ripianare una sanzione di mancato pagamento”.

GIORNALISTA: Presentando la puntata di stasera ho fatto riferimento al fatto di cronaca di cui sei stata protagonista assieme ad Agostino Tassi, accusato all’epoca di stupro nei tuoi confronti. Te la sentiresti di riprendere da dove abbiamo interrotto dieci anni fa?

ARTEMISIA: Sì, mi dispiace di come è andata a finire l’ultima volta, qui in studio… Oggi mi sento pronta a parlarne.

GIORNALISTA: Benissimo. Allora ricominciamo esattamente dall’ultima domanda su cui ci eravamo interrotti: con quale sentenza si è concluso il processo?

ARTEMISIA: “Il 27 novembre 1612 Agostino Tassi fu condannato per (violenza sessuale) […] (per) corruzione dei testimoni e (per) diffamazione (nei confronti di mio padre). Il giudice (ai tempi) Gerolamo Felice gli impose di scegliere: cinque anni di lavori forzati o l’esilio da Roma. Il giorno seguente Tassi scelse l’esilio”. In più ha dovuto pagare alla mia famiglia un risarcimento.

GIORNALISTA: Quindi Tassi non è più a Roma da ormai dieci anni, giusto?

ARTEMISIA: In realtà “l’allontanamento venne presto ignorato, grazie al sostegno di importanti committenti e di nobili, di cui (Tassi) godeva, che non potevano certo non vedere completati i loro lavori”. Tra l’altro pare che il risarcimento Tassi non l’abbia pagato proprio di tasca sua, ma che sia stato aiutato da alcuni suoi conoscenti, come “Lelio Guidiccione […] intimo del nipote del papa, scipione borghese, committente e in una qualche maniera patrocinatore (di) Tassi”.

GIORNALISTA: So che durante il processo è stata interrogata anche la tua consigliera e amica Tuzia, che fine ha fatto?

ARTEMISIA: Sì, è stato un duro colpo per me. “Tuzia (era mia amica, e durante il processo dichiarò) di non sapere che (io e Tassi avessimo) avuto rapporti ma di aver(mi) dissuaso […] dall’avere atteggiamenti lascivi (nei suoi confronti)”. “(Affermò) inoltre di aver(mi) (avvertita riguardo) […] questa intimità, (aggiungendo che io l’avessi rimproverata dicendole di) […] occuparsi degli affari suoi”. In realtà io posso dire che è stata proprio lei a spingermi “nelle braccia di Tassi” e “nel giorno della violenza l’(avevo) più volte pregata di non lasciar(mi) sola con lui”.

GIORNALISTA: A questo proposito, una delle tue più celebri opere, Giuditta che decapita Oloferne, si dice che rappresenti da un lato la “volontà di rivalsa sulla violenza subìta” oppure dall’altro proprio il “dolore per un’amicizia materna persa”, quella con Tuzia.

ARTEMISIA: Sì, effettivamente io consideravo “Tuzia non solo come (mia) accompagnatrice ma anche con un ruolo materno e dopo l’accaduto, […] (sono) stata ferita più che dal comportamento prevedibile degli uomini, dalla violazione della solidarietà tra donne”. Per risponderti, sì, “nelle immagini di Giuditta (è riflessa) la (mia) nostalgia [..] per un’amicizia persa”.

GIORNALISTA: L’arte è bastata a sotterrare il passato?

ARTEMISIA: Io mi definisco da sempre “un animo di Cesare nell’anima di una donna”, perché in fondo “non (riuscirò) mai a liberar(mi) dalla fama di meretrice licenziosa, dai pettegolezzi e dalla curiosità che la (mia) vicenda continuerà a suscitare anche dopo la (mia) morte”.

GIORNALISTA: Di quali pettegolezzi parli, cosa dice la gente di te?

ARTEMISIA: Beh ecco, “la (mia) onorabilità a Roma (è ormai) completamente minata: (sono) molti i romani a credere ai testimoni (corrotti di) Tassi e a ritenere (me invece) una «puttana bugiarda che va a letto con tutti»”. Nemmeno i poeti mi hanno dato tregua, vista “la quantità di sonetti licenziosi (composti su di me) […]”.

GIORNALISTA: Ma a tuo parere, perché si continuano a pensare queste cose su di te?

ARTEMISIA: Beh, sono “sempre stata guardata con sospetto perché (ho) aspettato a denunciare la violenza”…

GIORNALISTA: …Artemisia, ti voglio ringraziare per aver risposto a tutte le mie domande. Voglio chiederti un’ultima cosa: tu ora come ti senti?

ARTEMISIA: Ho ritrovato la mia forza nell’arte, per fortuna. Si tratta di una parte della mia vita che mi sta dando comunque molte soddisfazioni. Però, a volte mi sento davvero persa. Non so più nemmeno io chi sono davvero: se quella che dipingono loro o se quella che dipingo io, tramite le mie opere. Forse non lo saprò mai davvero, forse sono entrambe e basta. Sono giunta alla consapevolezza che per il resto della mia vita non faremo altro che giocare “a riconcorrerci. Artemisia e io”.

Le luci si spengono. Cala il silenzio in sala.

Escono.

FINE

Riferimenti

Agnati, T. Artemisia Gentileschi. 2001. Giunti.

Banti, A. Artemisia. 1947. Bompiani.

Cavanagh, S. T. Reclaiming Her time: Artemisia Gentileschi Speaks to the Twenty-first Century: [Artemisia Gentileschi (1593–1656); Visual Artist]. 2022. Amsterdam University Press.

Cavazzini, P. Appendice 1. Documenti relativi al processo contro Agostino Tassi in “Orazio e Artemisia Gentileschi”. 2001. Skira.

Cohen, E. The Trials of Artemisia Gentileschi: a Rape as History in “the Sixteenth Century Journal”. 2000.

Ferraretto, E. Il Delitto di Stuprum tra Cinquecento e Seicento. Il caso di Artemisia Gentileschi in “DEP: deportate, esuli, profughe”. 2015.

Garrard, M. Artemisia Gentileschi: the Image of the Female Hero in Baroque Art. Princeton University Press. 1989.

Stuprum vel molestia. La violenza sulle donne nei documenti giudiziari dei secoli XVI-XIX, a cura di G. GIUBBINI. Archivio di Stato di Ancona. 2014. Affinità Elettive edizioni.

Menzio, E. Artemisia Gentileschi. Lettere precedute da Atti di un Processo di Stupro. 2004. Abscondita.

Scarparo, S. Artemisia: the Invention of a ‘Real’ Woman, in “Italica”. 2002.

Lascia un commento