C’è un filo sottile, quasi invisibile, che lega la mitologia alle ultime drammatiche notizie. Un filo che attraversa secoli di immagini, simboli e narrazioni: dalla bocca serrata di Cassandra ai silenzi delle donne che oggi non riescono a raccontare la propria storia in tempo.

La mitologia non è soltanto una raccolta di favole perse nella nebbia del tempo, ma è il deposito originario dei ruoli, delle paure e delle colpe che ancora oggi si muovono nella nostra cultura, anche quando non le riconosciamo.

Spesso, quando parliamo di violenza contro le donne, lo facciamo guardando al presente con orrore e al passato con indulgenza. Ma cosa succede se cominciamo a scavare nella struttura stessa delle narrazioni che ci hanno cresciuti? Se tornassimo a Pandora, Eva o a Medusa, non per romanticizzare, ma per capire?

Questo articolo non vuole trovare risposte, ma porre domande. Non intende scagionare il mito, né condannarlo, ma metterlo sotto la luce di una nuova consapevolezza. Perché a volte, per cambiare il presente, è necessario riscrivere anche ciò che credevamo eterno.

Il linguaggio della colpa nella mitologia

Nel principio era la donna. Ma non una donna salvifica, né neutrale. Era Pandora, “colei che porta ogni dono”, eppure destinata a passare alla storia come la portatrice di ogni male. È Zeus a plasmarla, non per amore, ma per vendetta. Dopo il furto del fuoco da parte di Prometeo, gli dei decidono di punire l’umanità non con la guerra, né con la carestia, ma con la donna. Bella, incantevole, irreprensibile: una trappola adornata di fiori.

Pandora apre la giara – per curiosità o per obbedienza, nessuno lo sa con certezza – e il mondo si riempie di dolore. L’unica cosa che resta chiusa sul fondo è Elpìs, la speranza. Ma il mito non ci dice se sia stata custodita o rinchiusa per sempre.

Molto più tardi, in un altro giardino, anche Eva si troverà davanti a una scelta. Anche lei, come Pandora, tocca, assaggia, conosce. Anche lei è condannata, non per la disobbedienza, ma per l’ambizione. Per la fame di sapere. Per aver osato infrangere il silenzio.

La mitologia raccoglie racconti che sono semi sepolti nel profondo del pensiero occidentale. Insegnano che la donna è pericolosa quando sceglie, quando indaga, quando agisce. E se oggi il femminicidio ci appare come una tragedia moderna, è solo perché ci siamo abituati a considerare “moderna” una struttura culturale millenaria.

Il corpo sacro, il corpo offeso

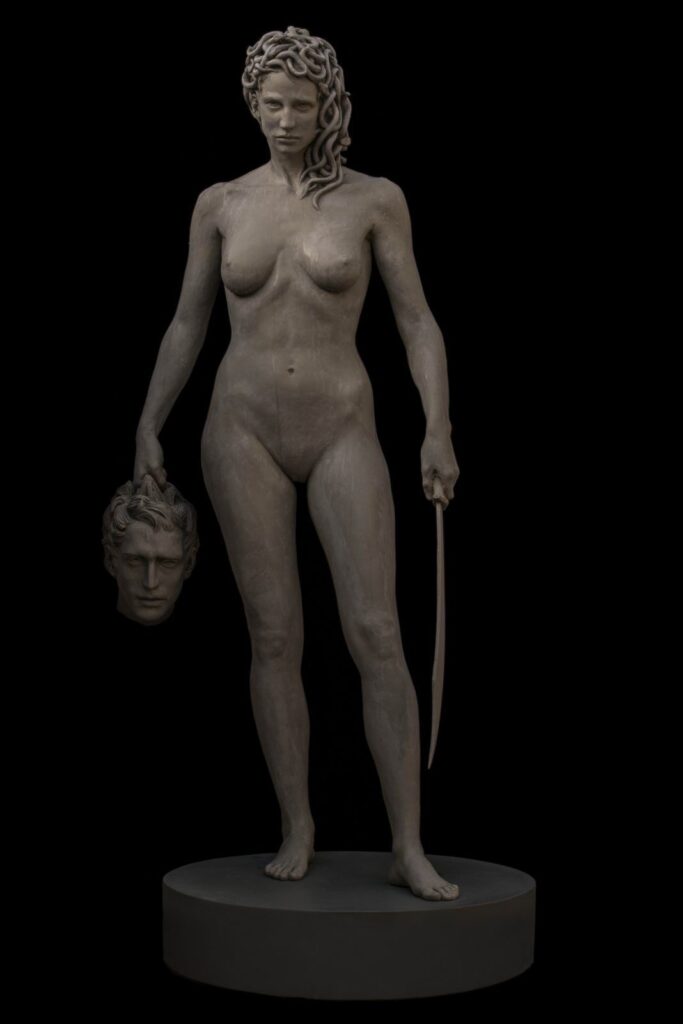

Nella mitologia greca, il corpo femminile è spesso un campo di battaglia dove si combattono il volere degli dei e il destino degli uomini. Il corpo di Medusa è violato da Poseidone nel tempio di Atena, e sarà la dea stessa – e non l’aggressore – a trasformarla in mostro. Lo stesso accade a Callisto, punita da Artemide per essere stata sedotta da Zeus.

“Una donna stuprata diventa un mostro”, ci dicono i miti. “Una donna che ama, perde tutto”. “Una donna che rifiuta, deve fuggire”.

Il corpo di Dafne si fa corteccia per non essere toccato. Il corpo di Io è trasformato in vacca. Il corpo di Proserpina è rapito e diviso tra due mondi. Quello di Ifigenia è sacrificato per il buon vento della guerra. E il corpo di Cassandra, infine, è marchiato dal discredito: può anche dire la verità, ma nessuno le crederà.

Il mito fonda una pedagogia del silenzio. Ogni gesto femminile viene punito o ridicolizzato. Ogni parola detta troppo forte è trasformata in condanna.

Il mito riflesso: cronaca della tragedia

Se i miti hanno parlato a lungo, oggi sembrano tacere. Ma non perché abbiano perso la voce – al contrario: perché parlano dentro le storie quotidiane, quelle che affollano le pagine di cronaca. Donne uccise da chi diceva di amarle. Donne controllate, perseguitate, isolate. Donne che spariscono e a cui poi si chiede: “Ma com’era il suo carattere?”, “Aveva sporto denuncia?”, “Era vestita in modo provocante?”. Le stesse domande che avrebbero potuto rivolgere a Medusa, a Euridice, ad Arianna. Le stesse parole che continuano a colpire dopo la lama.

Scriveva Marguerite Yourcenar, nel suo Memorie di Adriano: “Accusare le donne è sempre stato più facile che ascoltarle”.

Il femminicidio, allora, non nasce nel momento dell’omicidio. Nasce molto prima. Nel momento in cui si insegna che l’uomo protegge e la donna obbedisce. Nel momento in cui si scrive che Eva è la colpevole e Adamo l’ingenuo. Nel momento in cui la mitologia diventa cultura e la cultura si fa legge interiore.

La riscrittura delle voci perdute

Oggi molte autrici, registe e pensatrici stanno recuperando la mitologia e le sue voci spezzate. Madeline Miller ha ridato voce a Circe, facendo di lei non una strega, ma una donna che impara a vivere da sola. Natalie Haynes ha fatto parlare Medusa e le sue sorelle, così come Christa Wolf ha dato voce a Cassandra e Medea. Margaret Atwood ha riscritto la storia di Penelope, mostrando la sua vendetta silenziosa.

Questi racconti sono il primo passo per costruire un immaginario diverso. Un luogo in cui la donna non è più solo il simbolo della caduta, ma della rinascita. Un luogo in cui il mito non giustifica la violenza, ma la smaschera.

Come scrive Audre Lorde: “Le nostre storie sono anche le nostre armi. Raccontarle è già un atto di rivoluzione”.

La fine del silenzio?

Raccontare la storia della violenza contro le donne non basta. Bisogna risalire alle radici della narrazione, al modo in cui per secoli si è costruita l’immagine della donna come soglia, come tentazione, come errore.

La mitologia non è colpevole. Ma non è nemmeno del tutto innocente. E oggi, se vogliamo spezzare il ciclo della violenza, dobbiamo prima cambiare le storie che ci raccontiamo. Dobbiamo ascoltare.

Perché nessuna donna merita di essere trasformata in una statua per essere creduta. Perché nessuna voce dovrebbe più diventare eco.

E allora forse è il caso di tornare alla domanda che non smette mai di risuonare, da Pandora a Proserpina, da Eva a tutte noi: quante altre storie dovremo ancora scrivere, prima che ci credano?

Bibliografia

Atwood, M. The Penelopiad. 2005. Canongate Books.

Beard, M. Donne e potere: un manifesto. 2017. Einaudi.

Bettini, M. Il mito di Pandora. 2006. Einaudi.

Bettelheim, B. Il mondo incantato: uso, importanza e significati psicoanalitici delle fiabe. 1976. Feltrinelli.

Buonocore, S. Circe e le altre: l’archetipo della donna nel mito. 2020. Carocci.

Calasso, R. Le nozze di Cadmo e Armonia. 1988. Adelphi.

Giorcelli, C. Le figure femminili nella letteratura. 2003. Liguori Editore.

Miller, M. Circe. 2018. Bloomsbury Publishing.

Petricca, S. Medusa e le sue sorelle: vittime, mostri, dee. 2021. Il Mulino.

Rocca, G. Eva, la prima. 2013. Vita e Pensiero.

Wolf, C. Cassandra. 2012. Edizioni e/o.

Wolf, C. Medea. 2012. Edizioni e/o.

Zamboni, L. L’ombra di Pandora. Archetipi femminili nella cultura occidentale. 1999. Moretti & Vitali.

Zecchi, B. La grande madre: figure del femminile nella mitologia occidentale. 2005. Rizzoli.

Aprile 28, 2025 alle 6:35 pm

Il tramandarsi del mito e della testimonianza scritta purtroppo non servono a nulla, a giudicare da quanto continua a succedere ancora oggi. Terribile.

Aprile 28, 2025 alle 6:56 pm

Hai perfettamente ragione. È doloroso constatare come, nonostante le testimonianze e le lezioni del passato, certi errori si ripetano ancora. Studiare e raccontare queste vicende serve anche a non abbassare la guardia, ma purtroppo la memoria da sola non basta se non è accompagnata da una reale volontà di cambiamento.