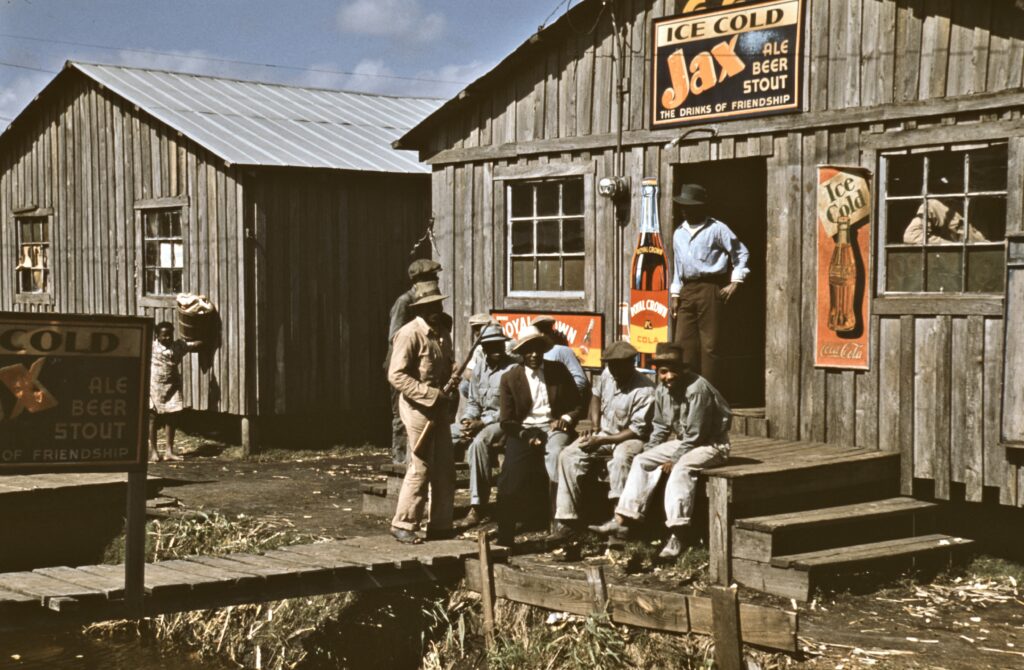

Il Blues è forse andato oltre la sua missione originaria, oltre il raggio d’azione prestabilito, sia dal punto di vista geografico che sociale. La condizione dei “neri del Delta del Mississippi” torna ancora oggi a farsi tragicamente sentire più che mai, questa volta davvero sulla pelle di tutti, al di là di ogni appropriazione culturale. Il Blues è una musica che, forse, va semplicemente e sinceramente “dritta a un nervo che la gente non [ha] neanche più”:

Ora che abbiamo compreso la fregatura dell’epoca industriale e post-industriale, tutti cominciamo a sperimentare la malinconica insoddisfazione che appesantiva i cuori dei neri del Delta del Mississippi, la terra in cui è nato il Blues: un senso di anomia e alienazione, l’assenza di radici e antenati; la sensazione di essere merci più che persone. […] Ecco che la frammentazione dell’io moderno trova la sua espressione più piena nel soggetto afroamericano, fatto a pezzi da una dislocazione violenta.

Alan lomax, the land where the blues began

A questo proposito, è allora importante ripercorrere la “biografia immaginaria” di un uomo la cui brevissima carriera musicale si è rivelata a posteriori come “l’affioramento di un codice genetico che plasma ineluttabilmente le forme successive”, ovvero tutta la musica che venne dopo. La tendenza al biografismo, in questo caso, ha generato il suo più affascinante dei prodotti, ricavando dalle canzoni di un musicista una leggenda incarnata, forse nient’altro che “un’illusione senza più vita”.

Una vita da diavolo

Robert Leroy Johnson nasce nel 1911 e muore nel 1938 sotto la stella del diavolo e delle abitudini demoniache che il Principe delle Tenebre infonde negli esseri umani: figlio di una relazione extraconiugale, quattordicenne che “fuma di continuo”, beve fino all’eccesso il moonshine, è “ossessionato dalle donne” – soprattutto quelle sposate –, è condannato alle piantagioni di cotone di giorno da cui fugge per rifugiarsi nei juke joint del Mississippi e ha la strana abitudine di “suonare da solo nei cimiteri” di notte.

Il suo padre biologico è un carpentiere piuttosto benestante, costretto a scappare, lasciando la madre di Robert nella totale miseria, per evitare il linciaggio. La donna si risposa con un mezzadro che maltratta il piccolo, definendolo “pigro e buono a nulla” perché ha l’abitudine di disertare le piantagioni: per Robert è una fregatura vivere una vita lavorando in quelle condizioni, ma per gli afro-americani di inizio secolo le possibilità non sono tante altre. Nei campi ci va comunque, ma passa il tempo a suonare il Blues per i lavoratori, così da guadagnare anche qualche centesimo.

La musica rappresenta un vero e proprio “balsamo per la schiavitù”, un mezzo di evasione da se stessi, dalla piantagione e dalla vita. Il Blues si configura come genere musicale nato nelle piantagioni, intrinseco al popolo del Mississippi, forse il luogo peggiore degli Stati Uniti per gli uomini di colore, dove i bianchi sono liberi di uccidere, linciare e maltrattare anche solo “per capriccio”. Il Blues però è anche la musica per cui la gente fa tardi il sabato sera nei club, motivo per cui i predicatori, di fronte a chiese semi vuote la domenica mattina, iniziano a parlarne come “la musica che apre la strada per l’inferno”.

Tornando a Robert, a diciotto anni perde la testa per la quattordicenne Virginia Travis. I due mentono sull’età e si sposano. Poco dopo lei rimane incinta, fiduciosa nella promessa di Robert: avrebbe smesso definitivamente con la musica e si sarebbe dedicato a lavorare per sostenere la famiglia. Virginia parte per partorire da sua nonna, in sicurezza, allora Robert ne approfitta per riprendere in mano la chitarra e girare i juke joint la sera e suonare. Ma Virginia partorisce e muore, mentre Robert non fa in tempo a raggiungerla: la trova già sepolta assieme a suo figlio. Virginia era morta mentre Robert bighellonava a suonare la musica del diavolo: la colpa era tutta sua.

Mette incinte altre donne e prosegue la sua vita dissipata in solitudine, ma tra fughe notturne, hoboing sui treni, risse e adulteri, al ragazzo del Mississippi non sembra interessare nient’altro se non “diventare una star del Blues”, un po’ come il suo idolo Son House.

L’unico problema è che non è in grado di suonare, prova ad imitare i grandi ma la riposta del pubblico è sempre l’indifferenza o il disgusto. Pare che non riesca “a cavare una nota che non fosse sgradevole” e che “la gente lo insultava ridendogli in faccia” proprio perché è “insopportabile” e suona “la chitarra come una zappa”. In più è un uomo di bassa statura, “gracile”, “con le spalle curve”, “silenzioso” e piuttosto “introverso”: insomma, invisibile.

Una sera viene cacciato da un locale: nessuno lo rivede più per un anno e nessuno sa dove sia stato. Passato un anno, Robert torna suonando “in un modo mai visto prima” e con una chitarra a sette corde – anche quella, mai vista prima.

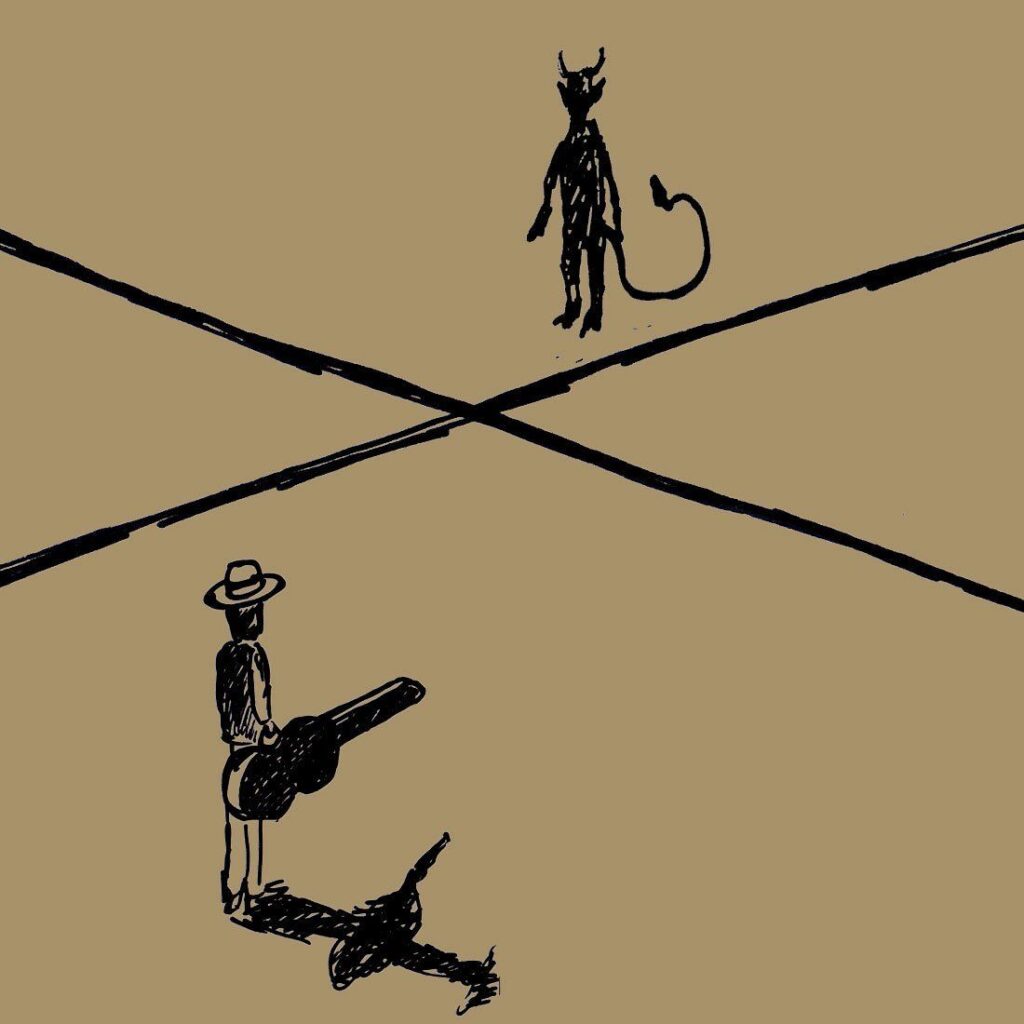

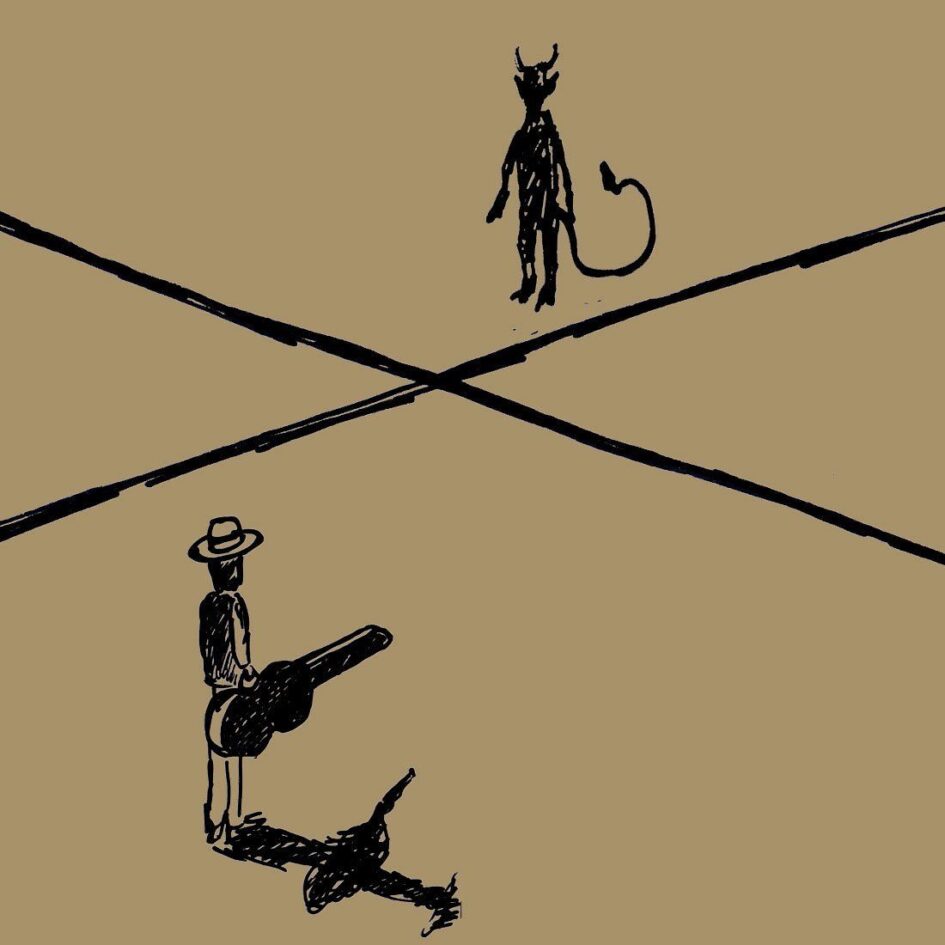

La leggenda del crocevia

La leggenda narra che:

Robert Johnson si reca una notte a un crocevia. Si inginocchia. Vede un gigantesco uomo nero, solleva le braccia senza guardarlo e gli consegna la chitarra. Lui gliela accorda […] in cambio della propria anima. Johnson annuisce. Il Diavolo gli accorda la chitarra.

francesco benozzo, robert johnson. mitologia e anarchia del più influente trovatore di sempre, p. 13

Nei primi anni Trenta, Robert si presenta in un club dove si esibisce Son House: ricordando lo strazio della sua musica, il suo bluesman affermato gli dice di andarsene per evitare di “disturbare di nuovo la gente con quel [suo] chiasso”, ma Robert insiste. Inizia a suonare e tutti rimangono sbalorditi, anche il suo idolo prende consapevolezza del fatto che ciò che stava facendo quel ragazzo, lui non avrebbe mai potuto pensare nemmeno per un attimo di replicarlo: “quando suonava sembrava che stessero suonando tre persone contemporaneamente, ne eravamo quasi spaventati”, disse House.

A quel punto nessuno ha più dubbi: “aveva frequentato il crocevia”, “quell’uomo era il diavolo”.

Lo stesso Robert coglie la gravità della questione e inizia a giocare molto su questo aspetto nei testi delle sue canzoni, dove spesso si riferisce esplicitamente al Principe delle Tenebre come suo compagno. Molto probabilmente, in realtà, il Diavolo non è che una metafora per Robert, un capro espiatorio per “diventare se stesso”. Forse vuole solo “identificarsi nel diavolo” per farsi credere “malvagio”; forse vuole solo “cercare una libertà interiore”, “una libertà dell’anima” e se Dio e la Chiesa rifiutano la sua musica, quindi anche lui stesso, allora è giusto concederesi all’altra squadra, qualsiasi essa sia.

Si tratta di un metodo narrativo definibile come vera e propria autoironia, ovvero il “guardarsi dentro e guardarsi da fuori nello stesso tempo”, “sdoppiarsi”, “riconoscere che l’integrità dell’io è solo una finzione”, pertanto il Diavolo non è che “uno stato d’animo proiettato con vita propria fuori di sé”.

D’altronde era solito esercitarsi di notte nei cimiteri, suonando davanti alle tombe per non essere disturbato o giudicato: aveva semplicemente seguito il consiglio del suo caro amico musicista Ike Zimmerman. La “maschera” del “suonatore di Satana” diventa allora per Robert un “marchio di una specie di intoccabilità” oltre che un’ottima strategia per incuriosire tutti e soprattutto le donne.

L’amicizia con il diavolo, a volte però, ti fa cascare in una trappola gigantesca, che è proprio la convinzione di essere intoccabile e immortale. Nel 1938 viene ingaggiato per suonare al The Three Forks, un juke joint di Greenwood, Mississippi. Prima dell’esibizione si intrattiene con la moglie del proprietario.

Nessuna intenzione di colpevolizzazione, ma quella sera stessa Robert ordina, come suo solito, un whisky: quando arriva la bottiglia, manca il sigillo. Robert forse non lo nota o forse sì e non se ne preoccupa. Il musicista però crolla all’istante sulla sedia avvelenato da stricnina: viene portato in camera a riposare ma non riesce a stare a letto dal dolore, per cui sta a carponi ad ululare e abbaiare come un cane per tre giorni, fino alla morte all’età di ventisette anni.

Il pensiero di tutti è che ha solo pagato il prezzo che doveva pagare. Tuttavia, Robert fregò loro e il diavolo con loro, proprio perché, contro ogni aspettativa, è riuscito a liberare la sua anima dal patto del crocevia e si è reso inconsapevolmente immortale, come “l’archetipo del poeta dominato dai fondali di cui è il primo a non conoscere la natura”.

L’amicizia con il Satana di se stessi

In Me and the Devil Blues – brano da poco riportato in luce con viralità nell’interpretazione della cantautrice austriaca Soap&Skin –, Robert racconta del diavolo che bussa alla sua porta una mattina, mentre lui si descrive pronto a seguirlo poiché, d’altronde, “è venuta l’ora di andare”. Pertanto i due compagni iniziano a camminare fianco a fianco. Robert garantisce di avere uno “Spirito Maligno” dentro di sé che, una volta che il suo corpo sarà “morto e stecchito” e seppellito “sul ciglio della strada”, potrà finalmente uscire e “prendere un bus” per andarsene e non tornare mai più.

In Cross Road Blues, Robert racconta di essere andato al “Crocevia” e di essersi inginocchiato. Dopodiché – a patto concluso – ha provato a chiedere un passaggio ma “sembrava che nessuno [lo] riconoscesse”, “tutti tiravano dritto” dice. Più avanti si racconta “gravemente malato”, proprio “a causa del Crocevia”, solo e abbandonato, senza nessuno al suo fianco “nel momento del [suo] dolore”.

In Come On In My Kitchen si parla invece del “borsello magico” della sua donna, la “mojo sack” o “nation sack” da cui Robert ha rubato “l’ultimo centesimo”, mentre in Hellhound on My Trail, Robert è angosciato da un certo “guardiano dell’Inferno” – letteralmente “cane da caccia” – che è sulle sue tracce, mentre la sua donna ha “sparso la polvere magica” lungo la porta di casa per tenere Robert lontano.

Il quadro è piuttosto chiaro: si tratta di riferimenti intertestuali impiegati per raccontare tramite “il pianto più straziante che si può riscontrare nella voce umana” tutto il niente dell’essere umano che sta in mezzo tra la Genesi e l’Apocalisse. Si tratta di “brevi versi incisivi”, spesso molto ripetitivi, che però “hanno portato ad alcuni fuochi panoramici della storia dell’umanità”, ovvero il rapporto non tanto con il Diavolo ma con se stessa.

Non si capisce se Robert le abbia o no vissute queste cose, ma comunque non è importante, perché forse è proprio in ciò che egli “non ha potuto realizzare” che risiede l’“atto”:

La potenza-di-non- è un’altra potenza accanto alla potenza-di-: è la sua inoperosità, ciò che risulta dalla disattivazione dello schema potenza/atto. La potenza-di-non- è una resistenza interna alla potenza, che impedisce che questa si esaurisca semplicemente nell’atto e la spinge a volgersi su se stessa, a farsi potentia potentiae, a potere la propria impotenza. L’opera che risulta da questa sospensione della potenza, non rappresenta solo il suo oggetto: presenta, insieme a questo, la potenza – l’arte – con cui è stato dipinto. Così la grande poesia non dice solo ciò che dice, ma anche il fatto che lo sta dicendo, la potenza e l’impotenza di dirlo.

giorgio agamben, creazione e anarchia. l’opera nell’età della religione capitalista

I testi di Robert Johnson rappresentano l’esempio di contatti intertestuali tra fasi originarie e trasposizioni del folklore africano e dell’esoterismo islamico, convogliati entrambi nella tradizione afro-americana: la stessa leggenda del Crocevia riprende la tradizione hoodoo secondo cui nei luoghi di “transitorietà” come i crocicchi era possibile incontrare entità in grado di garantire conoscenze e comunicazioni ultraterrene in quello che era un mondo fondamentalmente povero di possibilità.

Le culture popolari hanno fatto della memoria uno strumento fondamentale, in grado di “comprimere tutto il loro sapere dentro lo spazio limitato” di un’oralità trasmissibile, nel contesto della povertà che non lascia altre possibilità se non imparare “a fare tutto con meno mezzi possibili” e quindi anche “a fare della scarsità un meccanismo della creatività e dell’immaginazione”.

Nel brano Me and the Devil Blues, è riconoscibile “un passaggio quasi testuale” del poema Mathmavi-ye ma’navi dove il poeta e mistico persiano del XIII secolo Jalal al-Din Rumi racconta del suo incontro con Iblīs, il Satana islamico. La nation bag di Come On In My Kitchen è “una borsetta in cui vengono raccolti oggetti magici che servono a tenere legata a sé la persona amata”, pertanto il fatto di profanarne il contenuto rappresenta un vero e proprio “atto sacrilegio”, “un’immagine blasfema paragonabile allo sfregio di un oggetto sacro come il crocifisso”, ovvero ottenere il controllo sessuale e la dignità della propria donna.

Per quanto riguarda invece la “polvere magica” di Hellhound on my Trail, si tratta di un riferimento a “pratiche sincretiche” che consistevano nella volontà di “proteggere il proprio spazio da aggressioni esterne”: quest’immagine, assieme al cane infernale che lo insegue, toccano un punto debole per tutta la comunità afro-americana di inizio Novecento. Durante il periodo della schiavitù, i neri fuggiaschi venivano inseguiti dai cani segugi dei loro padroni e per sfuggirvi erano soliti spargere delle polveri lungo il cammino in modo da far perdere le proprie tracce.

Questo riferimento, esprime evidentemente un profondo “tormento psicologico” ancestrale che ossessiona Robert Johnson e in generale tutta la sua comunità, ovvero l’agonia di vivere sentendo il linciaggio “sempre dietro l’angolo”. Allo stesso tempo, però può anche essere inteso semplicemente come l’espressione di un “conflitto interiore tra tendenza coatta a girovagare e intenso desiderio di sistemarsi” stabilmente con una donna.

Un demonio benedetto da Dio

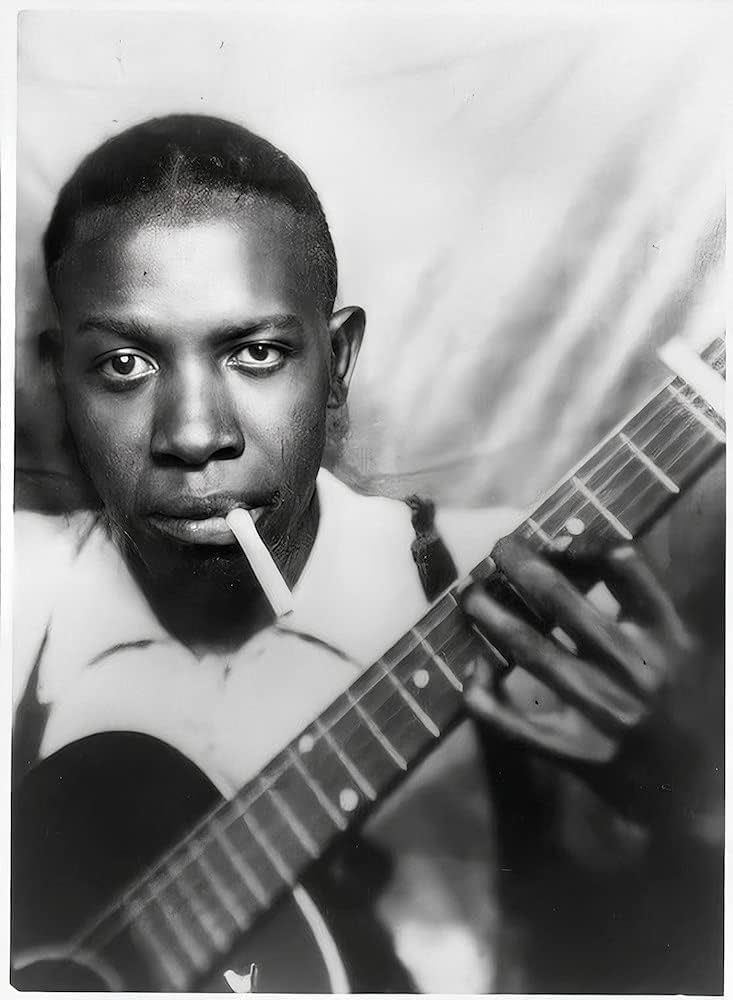

Robert Johnson è un uomo di cui non abbiamo filmati, ma solo due foto e ventinove registrazioni, un musicista totalmente sconosciuto che è però il più influente del ventesimo secolo.

La sua vita vissuta come “una creatura priva di una sagoma ben definibile”, la sua musica performata come “un ruscello di cui è impossibile indovinare ogni movimento successivo”, non è che la forza sconosciuta dell’“informe magma demiurgico mentre si fa creazione”, ovvero la tradizione del Blues che Johnson crea ma di cui non fa parte. Probabilmente gran parte della musica del secolo precedente e odierna non è che “un’imitazione con varianti delle 29 canzoni di Robert Johnson”, un’espressione artistica “che comprende – al presente – ciò che venne dopo”.

Come l’Iblīs di Rumi, anche Robert Johnson, e il Blues con lui, non è “da biasimare” nel suo rapporto con il male, nel fatto che non pensò “ad altro che a cose cattive”, perché non incarna altro che “uno specchio che riflette il bene e il male esistenti negli oggetti che gli [sono stati] presentati” e che la vita tiene in serbo per tutti.

Johnson ha dato voce per mezzo della musica della “sottrazione” per eccellenza – il Blues, appunto – quella che è “la tensione – forse eterna, forse universale – fra impulsi e passioni da un lato e regole e controllo dall’altro”, “la tensione fra norma morale e senso del peccato” che non fa capire all’uomo perché compie il male.

È da ricordare un aspetto fondamentale all’origine del Blues: l’immagine di Robert che si accompagna a Satana passeggiando fianco a fianco, come ad un amico per l’eternità, potrebbe essere in realtà un riferimento alla dimensione femminile che, al pari di una presenza infernale, ha ossessionato e condannato Robert per molto tempo.

A sua volta, il Blues stesso è un genere che nasce nei campi di cotone dove non vi era altra protesta possibile se non cantare della propria donna come di un demonio in carne ed ossa per esorcizzare il male provocato dal proprio padrone. Insomma, potrebbe essere tutta una truffa interpretativa: come i padroni si illudevano che quei canti parlassero male delle donne, ora ci illudiamo che i testi di Johnson parlino bene del Diavolo.

Come il demonio della tradizione islamica, anche Robert Johnson, sebbene abbia “giocato a scacchi con Dio” perdendo – e con noi, vincendo –, nella sua “rovina” ha sperimentato ancora e comunque “le benedizioni di Dio”, anzi la più grande benedizione che Dio ha concesso ad alcuni mortali: l’immortalità.

Riferimenti

Agamben, G. Creazione e anarchia. L’opera nell’età della religione capitalista. 2017. Neri Pozza Editore.

Benozzo, F. Robert Johnson: mitologia e anarchia del più influente trovatore di sempre. 2022. Casa Editrice Castel Negrino.

Lomax, A. The Land Where the Blues Began. 1993. Pantheon.

Monge, L. Robert Johnson. I got the blues. Testi commentati. 2008. Arcana Edizioni.

Oakes, B. ReMastered: Devil at the Crossroads. 2019. Netflix.

Aprile 7, 2025 alle 7:40 pm

Avere il blue o essere blue, già nella metà dell ottocento. Negli Stati Uniti, significava essere triste depresso, e spesso utilizzato come ,rappresentazione di uno stato d animo dopo una sbornia .

Ma quello che vivevano il nostro protagonista, è a molti uomini e donne neri a fine ottocento, era un incubo, senza possibilità di risveglio . La música blues nata in quei contesti disagiati, rappresenta appieno lo stato d animo, di quelle persone disgraziate.

E come da una situazione negativa, possa nascere un qualcosa di meraviglioso, è una legge non scritta. Le generazioni future, hanno musicalmente goduto i frutti , del genio diabolico ,stonato e maledetto di personaggi anonimi e disperati. E oltre cento anni dopo, siamo ancora qui a scrivere, di chi senza saperlo è diventato immortale.

Grazie per l articolo, che con un piacevole racconto, ci ha offerto spunti di riflessione.

Aprile 7, 2025 alle 9:19 pm

Grazie per il feedback! Assolutamente sì, è incredibile a volte pensare come l’arte più magica possa nascere dal disagio più profondo: nel caso di Robert Johnson è impossibile non notarlo, si sente dalla sua voce (straziante) e dalle sue parole (enigmatiche ma dirette). Il blues è protesta a tutti gli effetti, ma una protesta dolce e tormentata forse per quello tragicamente universale. Come scritto a inizio articolo, oggi più che mai ognuno di noi (con le dovute proporzioni) può comprendere l’alienazione che questo genere esprime. Inoltre, l’immortalità si nasconde ad ogni angolo, spesso è impossibile da prevedere e in questo caso esemplare, l’anonimato totale ci fa capire come fare arte significhi anche e soprattutto farla per chi in quel momento non è lì con noi, non può ascoltarci o vederci, ma arriverà e ne godrà forse più di noi stessi (dell’artista stesso). Drammatico ma meraviglioso. Grazie ancora per averlo letto!