Il romanzo di Patrick Süskind è uno dei più acclamati e celebri al mondo. Il profumo (1985) appartiene a quella categoria di romanzi che decidono di sputare in faccia al lettore la tragicità storica del male, assieme ad un’estetica del disgusto talvolta difficile da sopportare.

Il protagonista, Jean-Baptiste Grenouille, viene raccontato dalla culla alla tomba e per il lettore che lo vede crescere è naturalmente inquietante scoprirlo ad annusare da cima a fondo i cadaveri di donne da lui stesso assassinate. È tanto inquietante quanto frustrante, perché Grenouille è evidentemente un genio con un talento sovrannaturale, molto preciso e poco comune: ha un naso sopraffino.

Tuttavia il talento, espresso e applicato con curiosità eccessiva, quasi egoistica e disumana, lo porta verso le drammatiche vie del male dove genialità e criminalità s’incontrano. A questo punto, che cosa avrebbe detto di lui, ad esempio, Cesare Lombroso? Sarebbe stato un campione perfetto per i suoi studi e le sue teorie, la miscela perfetta di innocenza talentuosa e malignità d’animo, di quelle che quasi dispiace riconoscere.

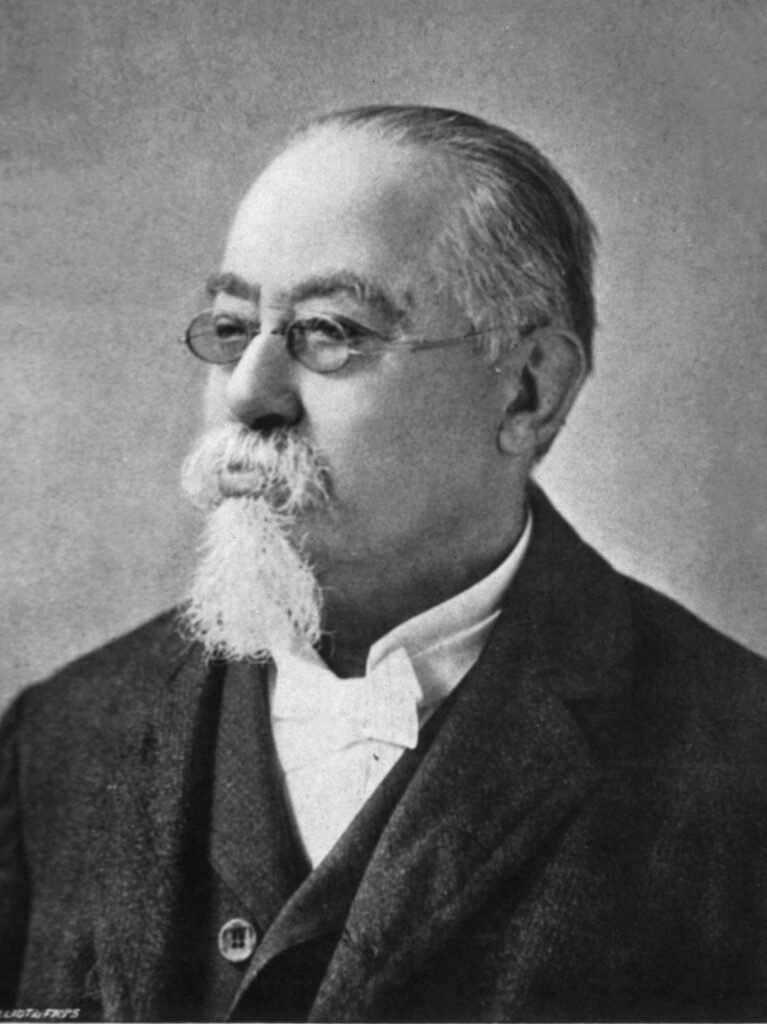

Il genio criminale lombrosiano

Cesare Lombroso e il suo metodo scientifico sono rimasti incastrati nei veli del positivismo poco positivo – da perdonare il gioco di parole. Il metodo cosiddetto “lombrosiano” rappresenta, ormai per tutti, una “caricatura della scienza positivista” che ha fatto della fisiognomica, del darwinismo sociale e della frenologia la sua arma per la classificazione del mondo. Si tratta di una “pseudoscienza” che trae conclusioni criminologiche, morali e psicologiche a partire dall’aspetto fisico degli individui.

Quello del medico veronese fu il contesto del Positivismo, una corrente di pensiero che valorizzava il progresso scientifico sulla spinta idealistica e ciecamente razionale delle rivoluzioni industriali. Insomma, tutto ciò che è reale è certo, preciso quindi spiegabile, quindi utile, quindi positivo.

Nonostante tutto, la percezione odierna del metodo lombrosiano non è associata a nemmeno uno di questi aggettivi, anzi, malgrado il suo orientamento ebbe un peso piuttosto notevole tra l’Otto e il Novecento, la scienza contemporanea “non ha salvato nulla” delle sue scoperte.

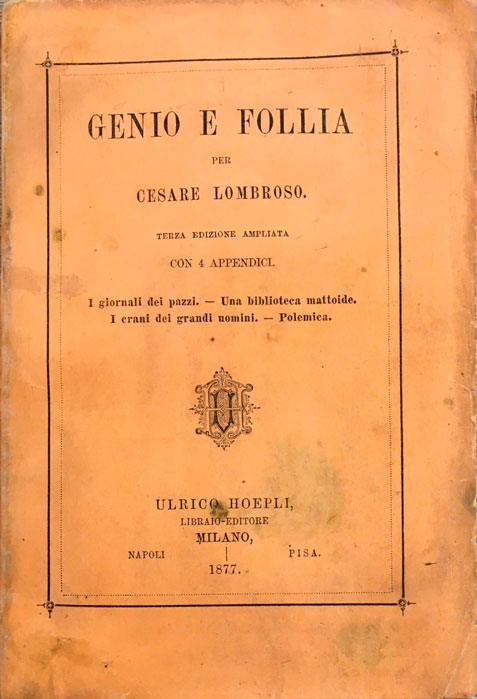

Tra tanti temi, Lombroso si concentrò molto sul legame tra “genio e follia”, tenendo sempre ad evidenziare il problema della “responsabilità etica” delle società. In L’azione della civiltà Lombroso riprende l’osservazione “a cui natura non lo volle dire, nol dirian mille Ateni e mille Rome”, ovvero che è “lo stato di civiltà” a permettere al genio di emergere come tale oppure di essere perseguitato o punito per lo stesso motivo:

Le circostanze, dunque, e lo stato di civiltà fanno accettare e tollerare i genii e le loro scoperte, che in altre condizioni sarebbero passate inosservate o derise, e, peggio, perseguitate. […] Quindi è probabile che de’ genii sieno comparsi in tutte le epoche, in tutti i paesi, ma come, grazie alla lotta per l’esistenza, una quantità di esseri non nasce che per soccombere, invendicata, preda dei più forti, così moltissimi di quei genii, quando non trovarono l’epoca favorevole, restarono ignorati, o misconosciuti, o peggio, anzi, puniti.

Lombroso, C. Delitto, genio, follia: scritti scelti. p. 465-466.

Il nostro rapporto con il genio si è evoluto nelle epoche e nei secoli e la concezione moderna dello stesso è da rintracciare nel Romanticismo, che riconosceva il genio in termini di “esperienza autobiografica”, mentre il Positivismo ha fatto da contrappeso, riconoscendone gli elementi scientifico-evoluzionistici per confluire infine nelle teorie del Novecento sul genio come creatività psicotica. Ugo Tarchetti ad esempio scriveva del genio artistico:

Non v’ha dubbio che gli artisti siano uomini infermi, creature malate, esseri incompleti i quali per ciò appunto dovranno sempre sottrarsi alle norme comuni della vita. Ciò che essi creano è effetto della loro imperfezione, della loro infermità.

ivi, p. 362.

Lombroso infatti non perse tempo da questo punto di vista ed elaborò la “teoria patologica del genio”. Egli riconosceva la sua responsabilità medica non senza un certo rammarico, proprio perché va a distruggere l’idea affascinante del genio aristotelico o platonico, ovvero quella del matto illustre, del delirio come “dono dei numi”.

Lo scopo del medico è la “triste missione” di “sminuzzare”, e quindi distruggere, “quei delicati e variopinti velami, di cui si abbella e s’illude l’uomo, nella sua boriosa pochezza”, aspetto che esclude la possibilità di lasciargli stretti gli “idoli più venerati” o i “soavi sogni”: tra questi “persino il genio”, scrive Lombroso, è da confinare “insieme al delitto, fra le forme teratologiche della mente umana, fra le varietà della pazzia”.

L’emarginazione o la dissomiglianza

Tra i caratteri che gli alienisti riconobbero nel genio, la “dissomiglianza” è sicuramente uno dei più interessanti: “parecchi genii si assomigliano fra loro”, scrive Lombroso, ma “quasi tutti differiscono tanto dal padre che dalla madre”, aspetto che associa immediatamente la genialità con l’emarginazione, la solitudine e la degenerazione. I genii sono alienati, “vivono isolati, insocievoli, indifferenti, insofferenti della vista degli altri, quasi respirassero una loro, tutta propria, e speciale atmosfera”.

Effettivamente, Jean-Baptiste Grenouille viene gettato in pasto al mondo sotto la stella del rifiuto e della solitudine: sua madre era una pescivendola parigina che lo partorì sotto il banco del mercato mentre “stava squamando peschi bianchi che aveva appena sventrato”. Disinteressata e dolorante, “voleva liquidare il più presto possibile quel parto disgustoso”, il quinto: partorì e “troncò il cordone ombelicale alla cosa appena nata” da sola, “con il coltello da pescivendolo” e scappò, fino a quando non venne catturata e decapitata “per infanticidio plurimo”.

Il piccolo venne trasferito in un orfanotrofio dove tutti lo tenevano lontano, come un essere estraneo poiché inodore. Si formò così un’anima “tenace come un batterio resistente”: non aveva bisogno di cibo, mentre “la sua anima non aveva bisogno di nulla”.

Pertanto, il protagonista de Il profumo, “fin dall’inizio fu un mostro”, deciso “a favore della vita per puro dispetto e per pura malvagità”, “al mondo non dava nulla se non i suoi escrementi; non un sorriso, non un grido, non un guizzo dagli occhi, neppure un proprio odore”. Grenouille è mostruosamente diverso, disturbante e inquietante per tutti, poiché privo di un’umanità riconoscibile e condivisibile.

Visse la vita a rincorrere odori, puzze e profumi delle cose e delle persone, fino al giorno in cui decise di allontanarsi del tutto: lasciò Parigi e si rifugiò nel luogo più lontano dalla civiltà e dai suoi odori. Si rifugiò così in un mondo dove “nulla si muoveva” e “nulla viveva”, un mondo “simile al mondo della sua anima” e quindi “l’unico mondo possibile per lui”. In questo, Grenouille rappresenta l’artista alienato e indifferente che sopravvive come degenerazione auto-parassitaria, come “cadavere di se stesso”:

Perché qui, nella sua tomba, viveva veramente. Vale a dire che stava seduto più di venti ore al giorno sulla sua coperta da cavallo in fondo al corridoio di pietra nell’oscurità, nel silenzio e nell’immobilità totali, la schiena appoggiata contro i detriti, le spalle incassate tra le rocce, e bastava a se stesso. […] Non faceva penitenza e non si aspettava illuminazioni dall’alto.

Si era isolato dagli uomini soltanto per il proprio particolare piacere, soltanto per essere vicino a se stesso. Era immerso nella propria esistenza, non più distratta da altre cose, e lo trovava splendido. Giaceva nella tomba di roccia come il cadavere di se stesso, respirando appena, quel tanto da far battere il suo cuore… e tuttavia viveva in modo così intenso e sfrenato, come mai un uomo di mondo aveva vissuto nel mondo.

Süskind, P. Il profumo. p. 131

La “speciale atmosfera” tutta propria del genio riconosciuta da Lombroso è in realtà un paradosso, quello di chi vive le cose nel proprio “universum interiore”.

Grenouille è il despota del suo regno dove tiranneggia come un re che però non riesce a sentire il proprio odore e a riconoscere quindi la propria umanità. Uccise molte donne proprio per questo, per ottenere il loro profumo umano, utilizzando i metodi del mestiere – ad esempio ricoprendone i cadaveri di grasso animale o di garze impregnate – perché “amava il profumo” e basta, un amore che “lo rendeva profondamente felice”.

Il genio o la sensibilità pervertita

La genialità di Grenouille, ovvero il suo talentuosissimo olfatto, si configura come una “seconda vista” che gli permette di riconoscere da grandi distanze qualsiasi cosa, quasi una veggenza diabolica della realtà:

E non soltanto percepiva l’insieme di questo miscuglio di odori, ma lo suddivideva in modo analitico nelle sue minime e più indistinte parti e particelle. Il suo naso raffinato sbrogliava quel groviglio di esalazioni e di fetori in singoli fili di odori fondamentali che non si potevano scomporre ulteriormente.

ivi, p. 39.

Lombroso riconosce la genialità come una forma di “devianza”, una “sensibilità pervertita” equivalente ad “uno squilibrio eccessivo dell’attività cerebrale”. Questo eccesso viene ricondotto dal medico ad una “nevrosi che dipende da un’irritazione della corteccia”: pertanto, la creatività del genio non è che una “convulsione”, una forma epilettica di attività incosciente che si esalta e si esaurisce ad intervalli alterni e incontrollabili. Questa “istantaneità creativa” è accompagnata da una “precocità atavistica”: Lombroso è molto chiaro su questo punto, l’uomo compie il male quando regredisce ad uno stato primitivo dell’esistenza, quando vive nella barbarie dell’anima, come Grenouille nella sua grotta-tomba ai confini della civiltà.

Non a caso, il genio risulta pericoloso proprio per la sua criminalità che non va intesa a livello di reati contro i suoi simili, quanto come “lievito sublime”, ovvero la volontà di differenziarsi dagli uomini di “livello comune” che invece rifiutano l’innovazione e vivono nel “fruges consumere natus” – mangiando e lavorando. Secondo Lombroso, le personalità rivoluzionarie si collocano proprio al confine tra criminalità e genialità perché emergono come pericoli per la società e impulsi innovatori per l’avanzamento della civiltà, allo stesso tempo.

In questo, la genialità è una condanna, poiché la sensibilità è fonte di sfortune e trionfi insieme, per questo è perversa e criminale se sostenuta e promulgata: l’individuo che si concentra sulla propria genialità e che vive per essa, si trasforma nel male per se stesso e per gli altri. La condanna di Grenouille è quella del Funes di Borges: troppa memoria, troppa vita, troppa genialità, tanto da sognare il mare aperto come “fine di tutti gli odori”, come pace da se stesso. Le sue capacità olfattive nascono da una sovrannaturale “memoria” e da un infallibile talento combinatorio che rendono il suo metodo atavico appunto, animalesco:

Divorava tutto, risucchiava tutto dentro di sé. E anche nella sintetizzante cucina di odori della sua fantasia, nella quale combinava di continuo aromi nuovi, non regnava ancora un principio estetico. Erano bizzarrie, che creava e ben presto distruggeva, come un bambino che gioca con i cubetti per costruzioni, ricco di inventiva e distruttivo, senza un principio creativo riconoscibile.

ivi, p. 43.

L’altra faccia della medaglia è però il detrito artistico, ciò che il genio lascia mentre si rovina l’esistenza soccombendo ai propri istinti. La risultante è una devianza che si fa “avvenimento storico”, che causa ed è essa stessa la rivoluzione. Grenouille cambia l’industria dei profumi: rimette in sesto l’attività del maestro profumiere Baldini, ormai da anni in decadenza totale, ridà vigore alla distilleria di Madame Arnulfi e trasforma l’odio e la ripugnanza nei suoi confronti provata dai cittadini di Grasse e in particolare dal padre della vittima Laure Richis, in venerazione sfrenata.

Grenouille rappresenta il lato meno grottesco dei sovvertimenti morali e dei cambiamenti radicali: nella sua totale insensibilità, agisce con incoscienza pericolosa e tuttavia efficace.

Al momento della condanna al patibolo per omicidio plurimo, Grenouille è odiato da tutti, chiunque non fa che vederlo come un mostro, se non il diavolo in persona. Tuttavia, la sua esecuzione, come per miracolo, degenera “nel più gran baccanale che fosse stato dato di vedere dal secondo secolo avanti Cristo in poi”. Il piccolo garzone profumiere aveva dedicato la sua vita ad ottenere il profumo dell’essere umano per smettere di essere inodore: ci era riuscito e indossava questo profumo irresistibile davanti alla folla.

“Diecimila belve umane” trasformarono la piazza del patibolo in un luogo “infernale”, colpiti da un’incontrollabile lussuria che consumarono l’uno e con l’altro, senza ritegno o pudore. Grenouille era “benvoluto”, “amato”, “adorato” e “idolatrato”: aveva compiuto “l’impresa di Prometeo”, la rivoluzione, si era fatto storia e aveva finalmente superato Dio.

La malignità o la follia morale

Il prezzo della genialità è quello che Lombroso definisce “follia morale”, carattere fondamentale per spezzare le catene della moralità e attuare la trasformazione. La scena della condanna di Grenouille è la rappresentazione di una vera e propria rivoluzione carnevalesca ma non grottesca, anzi, la più tragica del romanzo. Questo perché di fronte alla folla orgiastica, Grenouille si presenta come un uomo qualunque “stanco della sua vita” mentre guarda e sorride con un “sogghigno orrendo, cinico” simbolo di “tutto il suo trionfo e tutto il suo disprezzo” verso gli esseri umani.

Come “un assassino sotto forma di un angelo”, come Lucifero, Grenouille è ammaliante, convincente nella sua apparente innocenza, inconsapevole di se stesso, ma maligno e criminale tanto da credere di potersi sostituire a Dio, ormai convinto di abitare il proprio male, soddisfatto “sempre e soltanto dall’odio, dall’odiare e dall’essere odiato”.

Tutti pensavano che […] fosse l’essere più bello, più attraente e perfetto che si potesse immaginare: alle monache appariva come il Salvatore in persona, ai seguaci di Satana come il Signore splendente delle tenebre, agli uomini colti come l’Essere Sublime, alle fanciulle come un principe da fiaba, agli uomini come il ritratto ideale di loro stessi. E tutti si sentirono riconosciuti e toccati da lui nel loro punto più sensibile, colpiti nel centro del loro eros.

ivi, p. 246.

Ora è comprensibile perché la sua fu una vita vissuta “per dispetto” e “per pura malignità”: secondo Lombroso, nel genio la filantropia si trasforma in crudeltà proprio a causa dell’invasamento artistico che fa sdoppiare la personalità, rendendola evanescente. Il profumiere Baldini, la prima volta che lo incontrò, non sapeva che pensare di lui: “o è un invasato, o un imbroglione disonesto, o un grande artista”, si diceva, un “bambino fanatico”, “presunto innocente” ma tirannico e megalomane.

Lombroso avverte il lettore e scrive di diffidare, di non lasciarsi “abbagliare dalla luminosa parvenza dei genii” perché instabile, talvolta elevata a stella degli astri, talvolta povera e perduta come una stella cadente. Ed è proprio su questo che si fonda la mostruosità diabolica di Grenouille: egli inganna gli altri di essere come loro mentre in realtà vede in sé stesso più che un Dio, fa finta di “non sospettare affatto la propria genialità” e si tiene lontano da tutti, pur sempre “ben attento a non farsi considerare arrogante o diverso”:

E immensa fu la sua gioia quando si accorse che […] tutti quegli uomini e donne e bambini pigiati attorno a lui si potevano ingannare così facilmente, che inalavano il suo puzzo raffazzonato di merda di gatto, formaggio e aceto come l’odore di un loro simile e che accettavano lui, Grenouille, la prole del diavolo, in mezzo a loro, come uomo tra uomini.

ivi, p. 161.

Giustamente allora, si potrebbe dire, ottenne una condanna a morte degna del figlio di Satana: giunge al patibolo su una carrozza imbottita, con dieci mila persone radunate per vederlo appeso ad una croce come un demone.

Ma il gioco lo vinse lui, perché la strategia era quella del demonio stesso che per elevare se stesso svilisce il nemico: Grenouille riconosce infatti in Dio un impostore, tanto quanto lui. L’odore di una chiesa gli era parso rancido malgrado l’incenso, pregno di umanità e privo di sacralità:

Dio puzzava. Dio era un povero puzzoncello. Veniva ingannato, questo Dio, oppure lui stesso era un impostore, non diversamente da Grenouille… soltanto molto peggiore!

ivi, p. 164.

L’egocentrismo o il misoneismo

Infine, tra le caratteristiche identificate dagli alienisti per quanto riguarda la genialità criminosa spunta anche il cosiddetto “misoneismo”, ovvero una sorta di deformazione della sensibilità che rende l’individuo indifferente ad ogni idea non sua:

E, al pari degli uomini volgari, dei bimbi e degli idioti, essi che creano nuovi mondi, sono essenzialmente misoneici; portano un’enorme energia nel rifiutare le nuove scoperte degli altri, sia perché la saturazione, direi, del loro cervello non permetta altra soprasaturazione, sia che, avendo acquistato una specie di sensibilità specifica per le proprie idee, non sieno più sensibili per quelle degli altri.

Lombroso, C. Delitto, genio, follia: scritti scelti. p. 416.

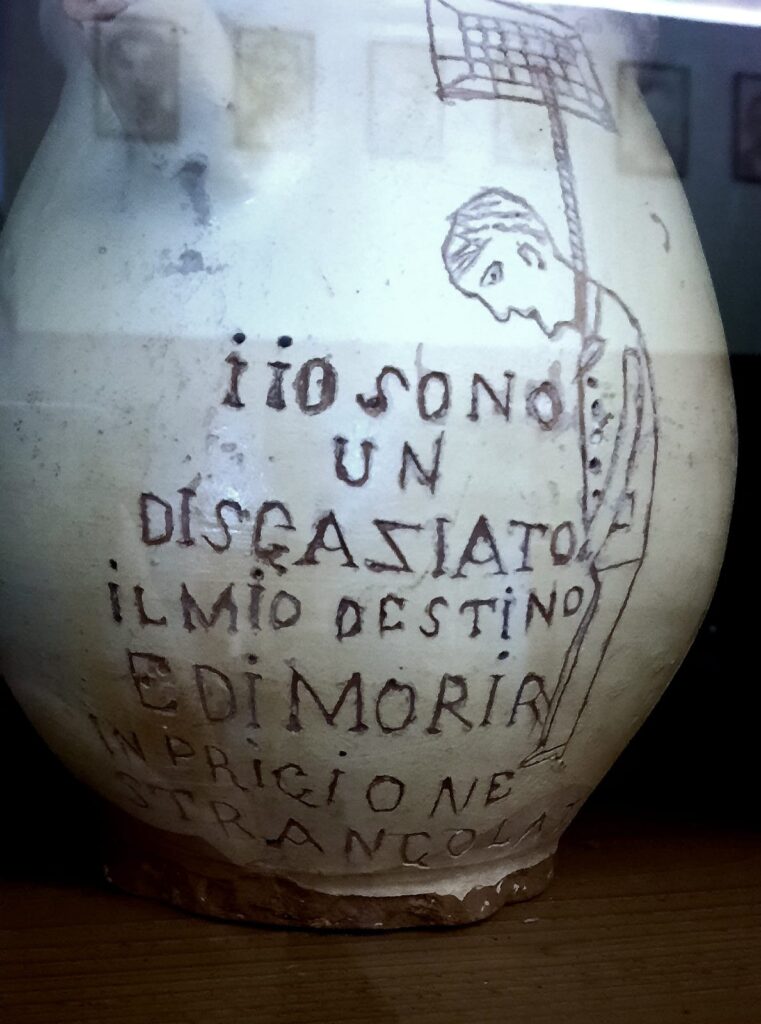

Questo particolare aspetto della personalità geniale ha molto a che fare con l’egocentrismo, tanto che la genialità alienata, così come definita da Lombroso, è riconoscibile proprio in quegli individui che “s’occupano e preoccupano del proprio io” e che “conoscono e proclamano” addirittura “la propria malattia” come a volere confessarla per “trarre conforto dai suoi inesorabili colpi”. Il genio sviluppa, ad un certo livello, le peculiarità della follia morale e quindi della crudeltà, soprattutto nel momento in cui avverte “le proprie crudeli anomalie” come “spettacolo del proprio io”, qualcosa perciò da dimostrare e confermare costantemente.

Nel romanzo di Süskind, Grenouille viene definito come un essere “che non aveva onore né credeva nei santi o nella povera anima di sua madre”: completamente sganciato dalle preoccupazioni terrene, si muove in una dimensione da egli stesso creata in termini di misoneismo appunto. Quello di Grenouille rappresenta l’egoismo perverso, poiché irrefrenabile e connaturato, dell’artista che vive solo per sé in una bolla di superiorità rispetto al resto:

Non mirava a diventare ricco con la sua arte, non voleva neppure vivere della sua arte, se era possibile vivere diversamente. Voleva esternare ciò che aveva dentro di sé, nient’altro, il suo sé, che per lui valeva molto più di tutto quello che poteva offrire il mondo circostante.

Süskind, P. Il profumo. p. 115.

Già il maestro profumiere Baldini se n’era accorto, riconoscendolo come un “bambino fanatico” dagli “occhi brillanti e dimentico di tutto ciò che gli stava intorno”. L’arte del creare profumi è per Grenouille un’arma a doppio taglio che, probabilmente proprio a causa della natura spesso inconsapevole della genialità, gli veniva difficile dominare del tutto; i profumi gli permettevano di vivere in una “cittadella interna” dall’alto della quale onorare se stesso come mai il mondo reale avrebbe permesso di fare ad un povero orfano garzone.

Tuttavia, l’aspetto sicuramente più inquietante di questa saturazione cerebrale è la degenerazione criminale che ne consegue, la stessa che porta Grenouille a trasformarsi in un serial killer metodico. La sua metodologia prevedeva che la vittima venisse strozzata, per evitare di perderne anche solo “la minima parte” dell’odore. Dopodiché, Grenouille ne scrutava il corpo per odorarlo da cima a fondo, senza “sprecare nulla” del profumo e serbarne “la parte migliore” così da farla “propria”.

Grenouille è quindi in realtà un ladro più che un omicida, certo di aver individuato la “direzione del suo destino” nel profumo altrui, quello meraviglioso, l’unico che gli avrebbe concesso l’umanità, l’unico a renderlo “attaccato così tenacemente e rabbiosamente alla vita”. Il giovane profumiere trionfa così nella categoria dei “mostri geniali” il cui “caos a spirale delle loro anime” li condanna ad inseguire i più bestiali dei desideri attraverso i più noncuranti dei modi: egli commette omicidi disinteressati, ma concentrato esclusivamente sulla spettacolarizzazione del suo sé e della sua genialità ritrovata.

L’amore mefistofelico

Alla fine della storia, Jean-Baptiste Grenouille è riuscito a creare un profumo irresistibile, lo stesso che però non lo affascinava affatto poiché era l’unico a non sentirlo, immune al suo effetto e in questo, ancora una volta, solo. Lo stesso profumo, la sua più grande creazione, si manifesta nel testo come una vera e propria rivoluzione: l’ultima delle diavolerie del diavolo in persona che riesce, grazie a sotterfugi e incantesimi, a costruirsi un’identità tanto terrena da renderlo irriconoscibile.

A rivoluzione fatta però, il destino di Grenouille si rivela condannato a perire proprio di quella irresistibilità: il finale è crudo e inaspettato, consumata in poche pagine, una morte violenta e incomprensibile, come un “gesto d’amore” che, pari al suo, ammette però mezzi infernali.

Riferimenti

Lombroso, C. Delitto, genio, follia: scritti scelti. 2000. A cura di Frigessi D., Giacanelli F., Mangoni L. Bollati Boringhieri.

Süskind, P. Il profumo. 1985. Trad. Agabio, G. TEA.

Marzo 25, 2025 alle 8:16 am

La teoria del genio utilizzato ai fini del male, mi inquieta. È più logico pensare,che chi fosse dotato di regalo di Dio. Lo usasse per il prossimo. Le teorie di Lombroso ,per quanto ritenute rivoluzionarie e attendibili, all epoca. Si dimostrarono nel tempo del tutto infondate .

Articolo, come sempre, altamente professionale e mai banale