Esistono storie che attraversano il tempo senza perdere la loro forza evocativa, opere che sembrano appartenere più alla memoria collettiva che al loro autore. Le avventure di Pinocchio è una di queste. Pubblicato per la prima volta a puntate nel 1881 e poi raccolto in volume nel 1883, il romanzo di Carlo Collodi ha dato vita a un’icona universale: un burattino di legno che incarna il sogno e il tormento di ogni infanzia.

Ma chi era l’uomo dietro Pinocchio? E in che contesto è nata questa storia così singolare? Lontano dalle atmosfere incantate delle fiabe classiche, il mondo di Collodi era attraversato dalle tensioni del Risorgimento italiano e dalla trasformazione sociale dell’Ottocento. Il suo Pinocchio non è un semplice racconto per ragazzi, ma un’opera stratificata, ironica e a tratti inquietante, che riflette le speranze e le contraddizioni del suo tempo.

L’uomo dietro la fiaba

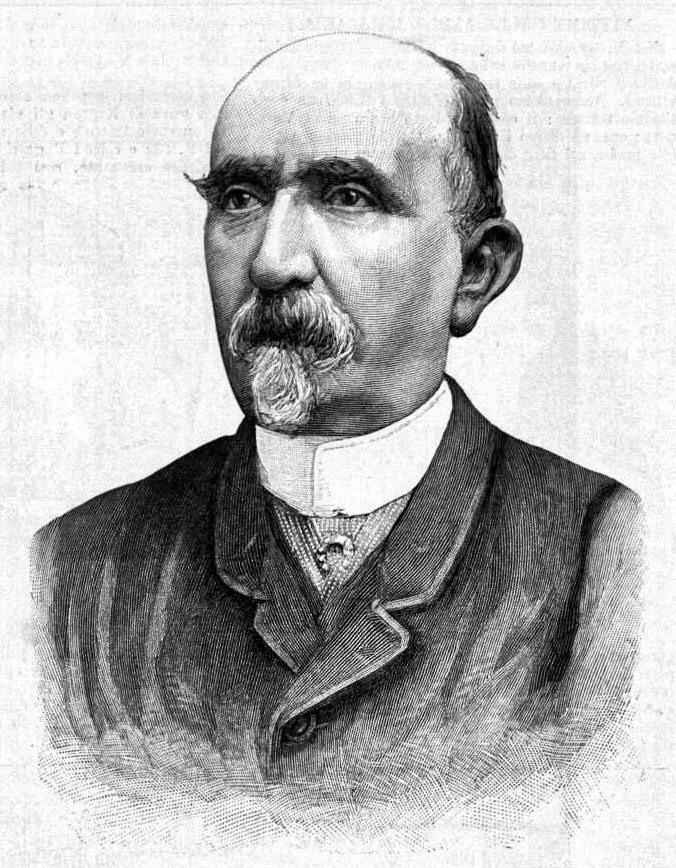

Carlo Collodi, pseudonimo di Carlo Lorenzini, nacque a Firenze nel 1826 in una famiglia modesta. Suo padre Domenico era cuoco e sua madre Angiolina governante presso una famiglia nobile, i Ginori, che finanziarono l’istruzione del giovane Carlo. Grazie a loro, ebbe la possibilità di frequentare il seminario di Colle Val d’Elsa, ma si rese conto presto che la vita ecclesiastica non faceva per lui.

L’Italia dell’epoca era in fermento: il Risorgimento infiammava gli animi e Collodi vi partecipò attivamente. Dopo aver lavorato come libraio e correttore di bozze, si dedicò al giornalismo, fondando nel 1848 il quotidiano Il Lampione, un giornale “per tutti” in cui sfogava la sua vena ironica e patriottica. Tuttavia, la censura granducale lo costrinse a chiuderlo, fino al 1861 quando, dopo l’Unità d’Italia, riprese ad essere pubblicato.

Collodi scrisse anche testi teatrali, racconti e saggi politici, oltre a tradurre opere francesi. Il suo primo grande successo letterario arrivò con I racconti delle fate (1875), una raccolta di fiabe da lui tradotte, tra cui alcuni adattamenti da racconti di Charles Perrault e Madame d’Aulnoy. Proprio il contatto con questo genere narrativo segnò una svolta nella sua carriera, spostando il suo interesse verso la letteratura per ragazzi.

Dalla satira al burattino

Negli anni Settanta dell’Ottocento, Collodi fu coinvolto in un progetto educativo su scala nazionale. L’Italia unificata aveva bisogno di libri scolastici che insegnassero ai bambini la lingua italiana e i valori civici. Collodi scrisse allora Giannettino e Minuzzolo, testi che avevano l’obiettivo di educare divertendo, lontano dal rigore didattico imposto dalle istituzioni scolastiche.

Ma fu solo nel 1881 che Collodi diede vita al personaggio che lo avrebbe reso immortale. Su richiesta del direttore del Giornale per i bambini, Ferdinando Martini, scrisse il primo episodio di La storia di un burattino, pubblicato il 7 luglio di quell’anno. Il successo fu immediato e le avventure di Pinocchio continuarono ad uscire a puntate una dopo l’altra, fino al 1883, quando vennero raccolte in un volume con il titolo definitivo Le avventure di Pinocchio.

Inizialmente, la storia era molto più cupa e moralistica: Pinocchio era un personaggio ribelle e la narrazione si concludeva con la sua impiccagione alla Quercia Grande. Tuttavia, l’editore insistette affinché Collodi modificasse il finale, rendendolo meno tragico. L’autore acconsentì, aggiungendo il personaggio della Fata Turchina e trasformando il racconto in una parabola sulla redenzione e sulla crescita personale.

Una fiaba per adulti

Nonostante la classificazione di ‘libro per bambini’, Pinocchio è un’opera ricca di densi simbolismi, leggibile quindi su più livelli. Il tema principale è quello dell’iniziazione alla vita adulta: Pinocchio rappresenta l’essere umano nel suo stato primitivo, guidato dagli istinti e dal desiderio di libertà. Il suo viaggio è un percorso di maturazione, fatto di errori, punizioni e apprendimenti.

Ogni personaggio che il burattino incontra è un archetipo del mondo reale. Geppetto incarna la figura paterna benevola ma severa, il genitore che tenta di dare forma e sostanza alla materia grezza. Il Grillo Parlante è la coscienza morale, che ammonisce e consiglia, ma viene messa a tacere – letteralmente schiacciata da Pinocchio nella versione originale. La Fata Turchina assume invece un ruolo piuttosto ambiguo: madre, sorella e figura mistica, rappresenta il principio femminile che aiuta il burattino nel suo cammino.

Mangiafoco simboleggia il potere autoritario e imprevedibile, che può distruggere o concedere clemenza. Il Gatto e la Volpe sono la corruzione e l’inganno, figure costanti della società. Lucignolo incarna l’eterna tentazione della via più facile che si traduce nel rifiuto delle responsabilità. Infine, Il Paese dei Balocchi è la metafora di una società che promette piaceri immediati ma che, alla fine, porta alla regressione e alla perdita di sé: sicuramente, la metamorfosi dei giovani ragazzi in asini rimane una delle immagini più inquietanti del libro, un monito terribile contro l’ozio e l’irresponsabilità.

Successo ed eredità

Uno degli elementi più straordinari di Pinocchio è il suo linguaggio. Collodi non scriveva in un italiano artificiale e scolastico, ma utilizzava una prosa vivace, ricca di espressioni popolari e toscanismi. Il suo stile è brillante, ironico e spesso sarcastico, con frequenti strizzate d’occhio al lettore adulto. Questa scelta stilistica rende Pinocchio un’opera estremamente moderna, capace di intrattenere sia i bambini, che ne apprezzano le avventure e i colpi di scena, sia gli adulti, che ne colgono i doppi sensi e la critica sociale.

Dopo la pubblicazione in volume nel 1883, Le avventure di Pinocchio ebbe un successo sempre crescente, tanto da essere tradotto in circa 192 lingue e dialetti. Oggi è il libro italiano più tradotto al mondo, secondo solo alla Divina Commedia.

La fortuna di Pinocchio è stata inoltre notevolmente amplificata dalle numerose trasposizioni cinematografiche. Il film d’animazione di Walt Disney del 1940, pur semplificando la trama e addolcendo i toni, ha reso il burattino celebre a livello globale. Versioni più recenti, come il Pinocchio di Matteo Garrone (2019) e l’interpretazione in stop-motion di Guillermo del Toro (2022), hanno invece recuperato e fatto tesoro del lato più oscuro e profondo della fiaba.

Pinocchio ha ispirato artisti, scrittori e filosofi. Benedetto Croce vedeva in lui una metafora dell’umanità stessa, mentre Italo Calvino lo definì “il solo grande libro della letteratura italiana dell’Ottocento”.

Perché Pinocchio parla ancora a tutti noi

Oltre un secolo dopo la sua nascita, Pinocchio continua a essere un personaggio vivo, capace di emozionare e far riflettere. La sua storia è universale perché parla della fragilità umana, della lotta tra il desiderio e il dovere e della ricerca della verità in un mondo pieno di illusioni.

Collodi, forse senza volerlo, ha creato un’opera che trascende il genere della letteratura infantile. Pinocchio in effetti non è solo un burattino che sogna di diventare un bambino: è l’emblema di ogni individuo in cammino verso la maturità, tra cadute, inganni e scoperte. E, in fondo, chi di noi non è stato, almeno una volta, un Pinocchio?

Riferimenti

Calvino, I. Introduzione a Le avventure di Pinocchio. 1983. Mondadori.

Collodi, C. Le avventure di Pinocchio. 1883. Feltrinelli.

Gatto, A. Carlo Collodi e il suo burattino. 2019. Laterza.

Manganelli, G. Pinocchio: un libro parallelo. 2002. Adelphi.

Marchese, R. Collodi e il Risorgimento: l’impegno politico dello scrittore di Pinocchio. 15 mar 2021. Treccani.

Polito, M. Le simbologie nascoste in Pinocchio. 10 nov 2023. National Geographic Storica.

Marzo 21, 2025 alle 2:20 pm

Un libro mai letto, ma ho visto la versione televisiva, dei primi anni 70. Poi altre versioni a cartoni animati.

Devo ammettere che lo sceneggiato TV, mi inquieto. Allora avevo cira 7/8 anni.

Ma quello che doveva essere, un programa per bambini . A me turbava, mi infondeva una tristezza profonda. Ricordo soprattutto il teatro di Mangiafuoco e i paese dei balocchi, due momenti tristi. Anche il periodo vissuto dentro,la pancia della balena , mi infastidiva. Saranno state le riprese in bianco e nero. Le musiche, tutto mi lasciava un senso negativo. Mi dicevo io non sarò mai sciocco come pinocchio. Sarò diligente a scuola, ascolterò i consigli e non mi fidero mai delle persone ambigue. Il gatto è la volpe,erano di quanto peggio ci fosse ,sicuramente peggiori anche di Lucignolo.

Adesso che ho oltre 60 anni,non ho la certezza, ma un dubbio si. Che Pinocchio, abbia influenzato in parte la mia educazione. La lettura di questo commento al libro,come sempre profondo e scorrevole, in altre parole ben fatto. Mi ha fatto riflettere, probabilmente nel mio subconscio ,ho sempre cercato di non essere il primo Pinocchio,quello maldestro. Chissà.

..

Marzo 21, 2025 alle 5:36 pm

Grazie per il feedback! Sicuramente uno degli obiettivi del romanzo fu proprio quello di raccontare in modo molto semplice, attraverso delle figure simboliche, ciò che è bene e ciò che è male, proponendo una visione dualistica molto netta, perciò inquietante. Questo è fondamentale se l’obiettivo è veicolare dei valori condivisi su cui fondare un progetto educativo. Negli anni, a livello di interpretazione critica, si è sempre saputo con abbastanza chiarezza chi sono i buoni e chi sono i cattivi in Pinocchio, perché così vengono presentati. Tuttavia, è sempre interessante andare a vedere le sfaccettature di una società che (purtroppo) non è – e non era nemmeno allora – così semplice. Rimane che questo romanzo lascia in ognuno più domande: sono mai stato Pinocchio? Oppure sono stato un Lucignolo? Oppure un Mangiafoco? Oppure Geppetto stesso? Ognuno è stato ed è un po’ tutto… E questo dice già tanto.