Jake e Dinos Chapman, fratelli e artisti britannici, sono noti per le loro opere provocatorie e spesso disturbanti che esplorano i lati oscuri della natura umana. La loro arte, caratterizzata da un’estetica grottesca e dalla creazione di ibridi mostruosi, sfida le convenzioni e costringe lo spettatore a confrontarsi con temi scomodi come la violenza, la moralità e la morte.

La loro ricerca include riferimenti eterogenei, dalla storia dell’arte alla filosofia, dalla teoria cibernetica alla cultura consumistica. Le loro opere, di grande impatto visivo, rifiutano interpretazioni univoche e suscitano reazioni contrastanti, lasciando così indubbiamente un segno indelebile nel panorama artistico contemporaneo, ovvero la testimonianza di un’arte che non ha paura di confrontarsi con i lati più oscuri dell’esistenza.

Da sempre, poi, l’arte tende a essere più distopica che utopica, la speranza non le appartiene. Per noi anzi è stato scioccante scoprire che il nostro lavoro era scioccante, a noi sembrava estremamente ragionevole, era il suo momento, del tutto appropriato

Great Things Again It’s The Death

Il grottesco per i Chapman non è solo un elemento estetico, ma uno strumento di critica sociale e politica. Le loro opere, popolate da figure ibride, deformi e mostruose, sono una rappresentazione esagerata e distorta della realtà, un modo per mettere in luce le contraddizioni, le false credenze e le ipocrisie della società contemporanea. Queste combinazioni di elementi umani e animali in modo grottesco e inquietante, spesso rappresentate in pose oscene o violente, sono metafore della condizione umana, della nostra brutalità e vulnerabilità.

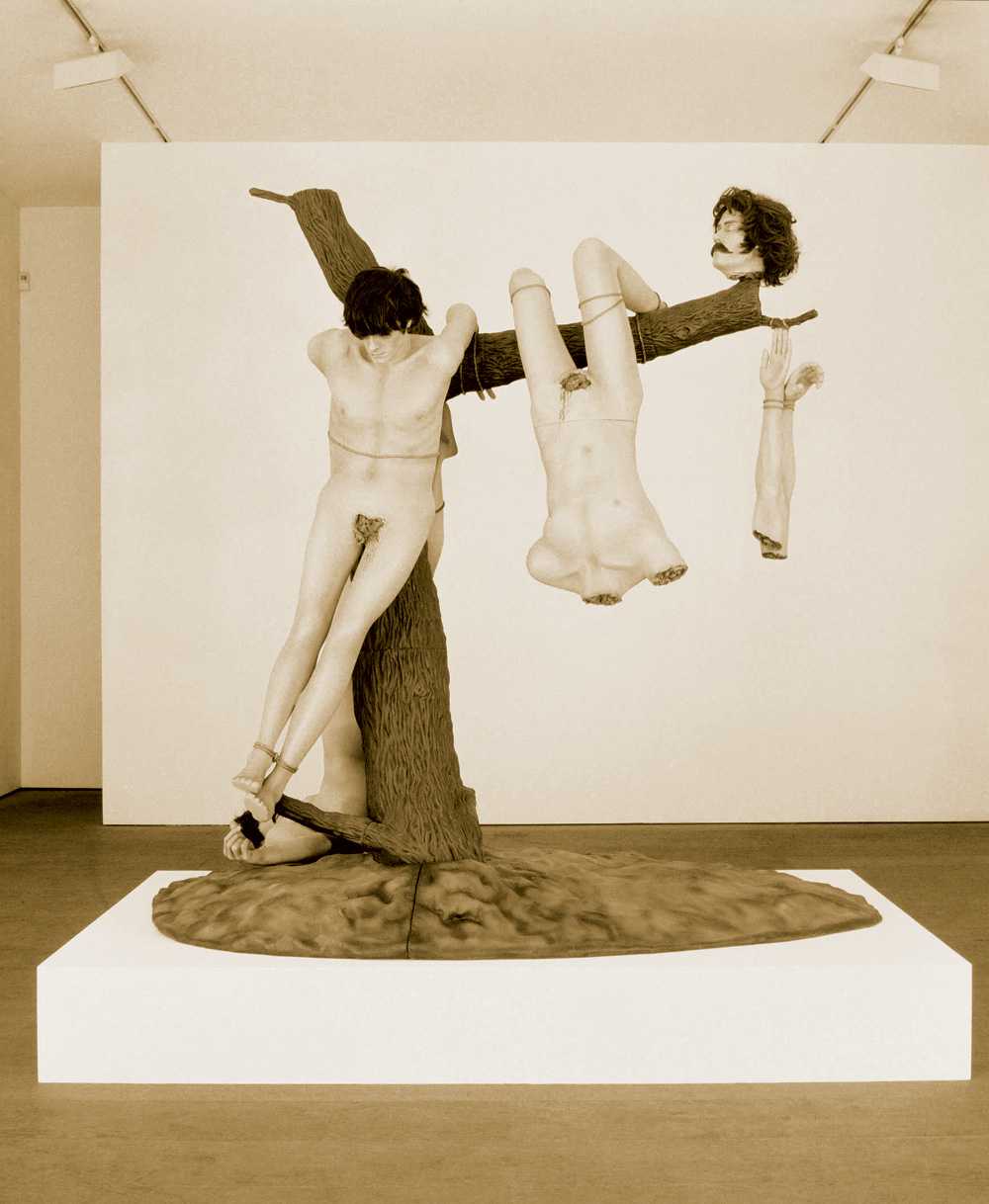

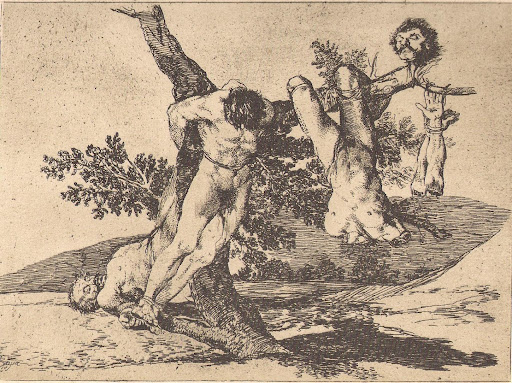

I Chapman acquisirono notorietà durante i primi anni Novanta, con l’opera provocatoria e controversa Great Deeds Against the Dead (1994), una reinterpretazione tridimensionale delle incisioni di Francisco Goya Los Desastres de la Guerra. Questo progetto, realizzato in miniatura e poi a grandezza naturale, non è a una semplice riproduzione dell’opera originale, ma un intervento radicale che mira a scuotere la coscienza dello spettatore attraverso l’esasperazione del grottesco e dell’orrore.

Jake e Dinos Chapman hanno scelto di confrontarsi con il capolavoro di Goya per esplorare la persistenza della violenza e dell’irrazionalità nella società contemporanea, dimostrando, attraverso la reinterpretazione quanto questi fenomeni persistano nel tempo e continuino a minacciare l’umanità. L’opera è una reinterpretazione cruda e senza filtri delle incisioni di Goya che documentano le atrocità della guerra napoleonica.

I Chapman riprendono la rappresentazione della violenza e della sofferenza, ma la portano a un livello estremo, accentuando il grottesco e il disturbante. I corpi rappresentati nella scultura sono deformi, mutilati e contorti, creando un’immagine di estrema sofferenza. A differenza delle incisioni originali, la scultura dei Chapman è tridimensionale, il che aumenta l’impatto visivo e il senso di realismo: la rappresentazione dettagliata dei corpi e delle ferite rende la scena ancora più disturbante, un’immagine di orrore che è allo stesso tempo repellente e affascinante.

Dieci anni dopo, con l’opera Sex I (2004), ripropongono lo stesso tema. I cadaveri, ora ridotti a scheletri, hanno subito un processo di decomposizione. La visione macabra dei corpi dominata dalla morte rivela in realtà la vita brulicante che risorge a partire dalla carne in putrefazione. La natura, nutrendosi di ciò che era vivo in passato, invade il legno e le ossa, sottolineando l’impossibilità di sottrarre il corpo al suo ciclo naturale.

Questa rappresentazione, pervasa da un’ironia grottesca, si pone contro l’enfasi della cultura dominante sulla costruzione di corpi puliti, sani, in forma, per bene e sempre giovani. I Chapman si schierano contro l’esasperata e omologata autodeterminazione che mira a perfezionare il corpo e a ripulire le tracce di mortalità per soppiantare lo stato naturale del corpo. I risultati sono aborti grotteschi nati da un’estetica di tipo demoniaco che soppianta la tradizione artistica europea ispirata alla rappresentazione del corpo umano inteso come esempio di creazione divina.

La Schadenfreude

In queste opere il concetto di “Schadenfreude” – il piacere derivante dalla sfortuna altrui – si intreccia in modo complesso e provocatorio. Il teschio dell’uomo impalato ha un naso rosso da pagliaccio, le orecchie e le corna posticce, indossa una maschera da carnevale che sembra più un esperimento andato male, per il quale l’orrore e la repulsione sono diventati anche un riso grottesco e liberatorio.

Il termine tedesco, reso celebre da Nietzsche ne La Gaia Scienza, dove la risata è vista come un’attitudine nei confronti del mondo, della vita e di se stessi, trova quindi una sua peculiare espressione nell’arte dei Chapman. La loro estetica grottesca e disturbante mette in scena situazioni in cui la sofferenza e la degradazione umana diventano oggetto di osservazione, sfociando talvolta in un macabro divertimento.

In questo contesto, la Schadenfreude emerge come un meccanismo di distacco emotivo, una difesa che permette allo spettatore di affrontare l’orrore attraverso una sorta di compiacimento perverso. Ecco che allora il termine nicciano diventa strumento di critica sociale e politica, mettendo in discussione le convenzioni morali e le ipocrisie della società contemporanea. Attraverso la rappresentazione di situazioni in cui la sofferenza altrui diventa fonte di piacere, essi evidenziano la fragilità dell’empatia umana e la potenziale oscurità della nostra natura.

Ne La Gaia Scienza di Friedrich Nietzsche, tuttavia la Schadenfreude non è un tema centrale ed esplicito, ma emerge come sfumatura nella sua più ampia esplorazione della psicologia umana, della moralità e della gioia. Nietzsche, con il suo stile aforistico e provocatorio, analizza le motivazioni profonde che spingono gli individui a provare piacere di fronte alla sfortuna altrui, collegando questa emozione complessa a diversi aspetti della condizione umana.

Il filosofo tedesco riconosce che la Schadenfreude non è che una manifestazione di istinti primordiali, come la competizione e il desiderio di superiorità. Tuttavia, egli non condanna necessariamente questa emozione, ma la considera una parte integrante della complessità umana, un aspetto da comprendere piuttosto che da reprimere.

Nel testo citato, Nietzsche esplora il significato della risata come un’espressione di forza e di affermazione della vita, poiché soltanto il riso può accedere agli aspetti più importanti della realtà, aprendo a una profonda visione del mondo dalla quale percepire l’esistenza in maniera differente. La comicità si presenta come un vero e proprio smascheramento, come uno sguardo profondo sulla natura delle cose: essa è la risposta alla percezione di qualcosa di incongruo.

Ridere è essere maligni con tranquilla coscienza

Oggi, la Schadenfreude, unita a una sempre più dilagante estetica del grottesco, si è imposta come una delle emozioni dominanti della nostra epoca, diventando quasi un sentimento distintivo del XXI secolo. Essa permea la società contemporanea, viaggia nei canali della comunicazione permanente e si nutre della reattività immediata dei sociali media. La comicità, la caricatura e la risata satirica fanno leva su quell’atomo di malignità che persiste nell’animo di ogni essere umano.

Il sociologo austriaco Peter Berger sottolinea come la dimensione comica sia una costante antropologica, una caratteristica propria della condizione umana, un tratto distintivo della natura dell’uomo. Il comico è “un tipo di percezione, di un genere esclusivamente umano”. L’essere umano ha bisogno di questo: riso attenua il dolore e rende le disgrazie più tollerabili, aiutando ad accettare i propri e gli altrui limiti. Nel riso è implicita la coscienza inquieta dell’imperfezione umana, l’essere umano ride di sé e acquista la consapevolezza della propria natura rovinosa.

Inoltre, la risata della Schadenfreude ha anche una sua funzione educativa, in quanto ridere nel mostrare all’altro il suo errore lo salva dalla sua presunzione di potersela cavare da solo. Le pretese di vita eterna dell’individuo sono svilite e messe in ridicolo, l’uomo è buffo nella sua limitatezza e nel credersi infinito: questi due aspetti si fondono in un’unica immagine ambivalente.

La logica del grottesco eccede dai significati dati. Il corpo grottesco non è mai definito, si costruisce e si crea continuamente ed è esso stesso che costituisce e crea un altro corpo, inghiotte il mondo ed è inghiottito da quest’ultimo. Il corpo formato e delimitato si configura come la frontiera di un’individualità chiusa che non si mescola con gli altri corpi e con il mondo. Alla base dell’immagine grottesca risiede la concezione di un corpo dai limiti dilatati e dai confini ampliati. In questo contesto, la Schadenfreude agisce come un’anomalia all’interno della società individualista, evidenziando un’attrazione verso modalità di esistenza alternative. L’elemento comico, sovvertendo l’ordine del mondo vitale, permette una trasposizione percettiva verso una realtà differente.

Il comico carnevalesco come contro-vita

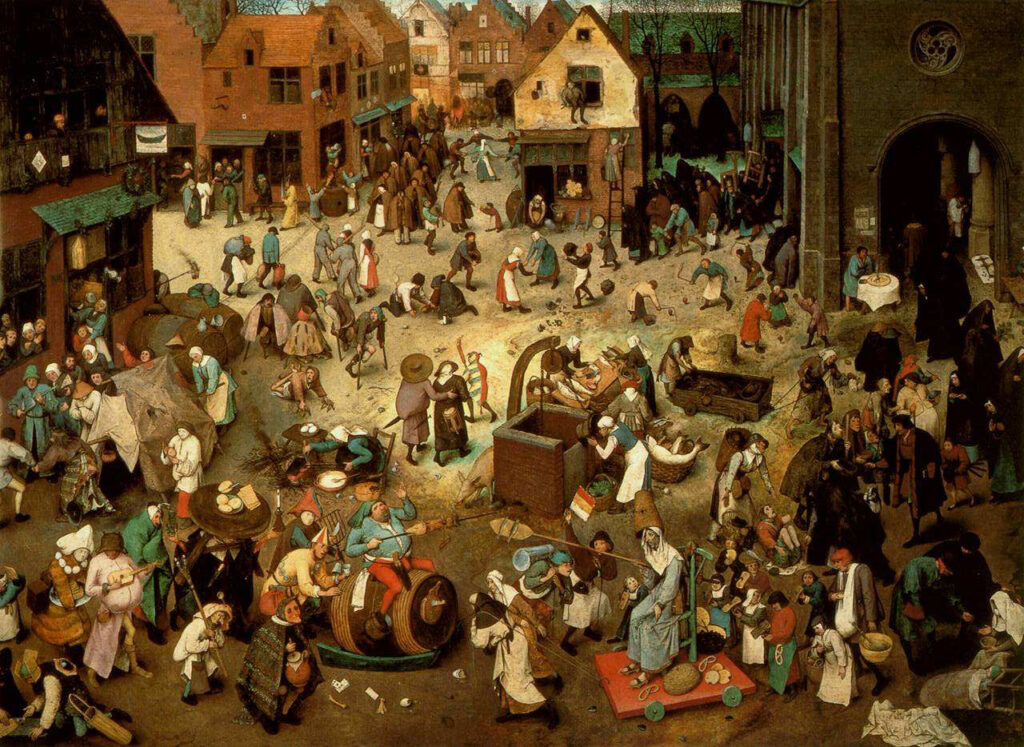

Alcune manifestazioni del comico possiedono una tale potenza da generare un contro-mondo, dove ogni aspetto viene capovolto, in senso carnevalesco ovvero valvole di sfogo per la pressione sociale poiché nell’eruzione popolare del riso si cela un potenziale sovversivo. Il carnevale rappresenta una contro-vita del popolo, un mondo alla rovescia regolato dai meccanismi del riso. La follia, in questo scenario, consente di osservare il mondo attraverso una prospettiva inedita, non vincolata dai canoni della normalità.

Secondo Michail Bachtin, il carnevale non è una semplice festa, ma un’esperienza collettiva che sovverte temporaneamente le gerarchie e le norme sociali. Durante il carnevale, il mondo “normale” viene capovolto: i ruoli sociali vengono invertiti, i re diventano mendicanti e viceversa; le convenzioni sociali vengono sospese, il linguaggio diventa libero e irriverente, il corpo viene celebrato in tutte le sue forme; il riso carnevalesco non è solo divertimento, ma anche espressione di ambivalenza, di un mondo in cui coesistono il comico e il tragico, il sacro e il profano.

In un intreccio che rivela le complesse dinamiche della psiche umana e della società, i concetti di carnevale, Schadenfreude e grottesco si fondono, offrendo una chiave di lettura potente per comprendere le nostre reazioni e i nostri desideri più reconditi. Il carnevale, con la sua temporanea sospensione delle norme e delle gerarchie, crea uno spazio liminale in cui il corpo grottesco, esagerato e deformato, celebra la vita materiale e collettiva, liberando le pulsioni represse.

In questo contesto di sovversione, la Schadenfreude, la gioia maligna per la sfortuna altrui, emerge come un’anomalia rivelatrice all’interno della società individualista. Essa segnala un’attrazione verso modalità di esistenza alternative, un desiderio di rivalsa contro le ingiustizie e le frustrazioni accumulate. Il grottesco, con la sua capacità di mescolare il comico e il tragico, il bello e il brutto, amplifica questa ambivalenza, offrendo una valvola di sfogo per le emozioni contrastanti.

Infine, il carnevale, la Schadenfreude e il grottesco rappresentano tre facce della stessa medaglia: la ricerca di un’alternativa alla realtà opprimente, la liberazione dalle convenzioni sociali e l’esplorazione dei lati oscuri dell’animo umano. Essi ci invitano a riflettere sulla nostra vulnerabilità, sulla nostra capacità di empatia e sulla nostra sete di giustizia, offrendoci al contempo un’occasione per ridere delle nostre paure e delle nostre contraddizioni.

Riferimenti

Bachtin, M. L’opera di Rabelais e la cultura popolare. Riso, carnevale e festa nella tradizione medievale e rinascimentale. 2001. Einaudi.

Berger, P. L. Homo ridens. La dimensione comica dell’esperienza umana. 1999. Il Mulino.

Marchesini, R. Post-Human. Verso nuovi modelli di esistenza. 2002. Bollati Boringhieri.

Nietzsche, F. La Gaia Scienza. 2022. Feltrinelli.

Marzo 14, 2025 alle 9:52 pm

Con l’augurio che sia il primo di una lunghissima serie di articoli…… da divorare

Marzo 14, 2025 alle 9:54 pm

Grazie mille per il feedback! E grazie mille per l’augurio!