La storia della medicina è costellata di figure straordinarie, molte delle quali rimaste nell’ombra per secoli. Tra queste, spicca il nome di Virdimura di Catania che, in un’epoca in cui la scienza era appannaggio quasi esclusivo degli uomini, emerse come prima donna autorizzata ad esercitare la professione medica. La sua storia si intreccia con quella della Sicilia del XIV secolo, un’isola crocevia di popoli e culture, dove il sapere si mescolava a partire da tradizioni greche, arabe, normanne e latine. In questo contesto, Virdimura si distinse non solo per la sua competenza, ma anche per il suo spirito innovativo e la sua dedizione per i più deboli. Il suo cammino fu segnato da ostacoli e pregiudizi, ma la sua determinazione la portò a ottenere un riconoscimento senza precedenti.

Una Sicilia multiculturale

Nel XIV secolo, la Sicilia era un mosaico di popoli e tradizioni: greci, arabi, normanni e svevi avevano lasciato la loro impronta culturale e la medicina non faceva di certo eccezione. Gli insegnamenti della scuola medica di Salerno e le conoscenze arabe tradotte dal latino confluivano in un sapere che fondeva empirismo e teoria. Il regno di Federico IV di Sicilia era caratterizzato dal forte della cultura arabo-normanna e da una società ancora fortemente influenzata dal modello feudale. L’epidemia di peste nera del 1347-1351 aveva decimato la popolazione e reso urgente la necessità di medici qualificati, aprendo opportunità inaspettate anche per le donne che dimostravano eccezionali capacità.

Una biografia più ampia

Di Virdimura si conosce poco: le fonti storiche sono avare di dettagli sulla sua vita privata, ma ciò che sappiamo è sufficiente a renderla un’icona di emancipazione. Nata in Sicilia intorno alla metà del XIV secolo, era di origine ebraica, in un periodo in cui la comunità ebraica siciliana giocava un ruolo fondamentale nella medicina e nel commercio. Sposa di Pasquale de Medico di Catania, un medico anch’egli, sembra aver ricevuto un’educazione di altissimo livello, forse proprio al fianco del marito. La sua abilità dovette impressionare a tal punto le autorità del tempo che, nel 1376, ottenne dal re Federico IV di Sicilia il permesso ufficiale di praticare la professione di medico. La concessione, straordinaria e senza precedenti per una donna, dimostra non solo la sua competenza, ma anche il bisogno della società di ampliare il numero di professionisti in un’epoca segnata da pestilenze e difficoltà sanitarie.

Si ritiene che Virdimura abbia esercitato la professione principalmente a Catania e nelle città vicine, guadagnandosi la fiducia della popolazione grazie alla sua dedizione ai pazienti, in particolare ai più poveri e bisognosi.

Le sfide di una donna medico

Essere una donna medico nel Medioevo significava affrontare numerosi ostacoli. Nonostante le eccezioni come la Scuola Medica Salernitana, che accoglieva anche donne, la medicina rimaneva una professione prevalentemente maschile, in cui il sapere era spesso tramandato da uomo a uomo nelle università e nei monasteri. Virdimura dovette lottare contro pregiudizi e diffidenza, dimostrando continuamente il suo valore attraverso la pratica e il successo delle sue cure. Oltre all’ indubbia preparazione teorica, dovette anche acquisire una profonda esperienza pratica per ottenere la fiducia dei pazienti e delle autorità.

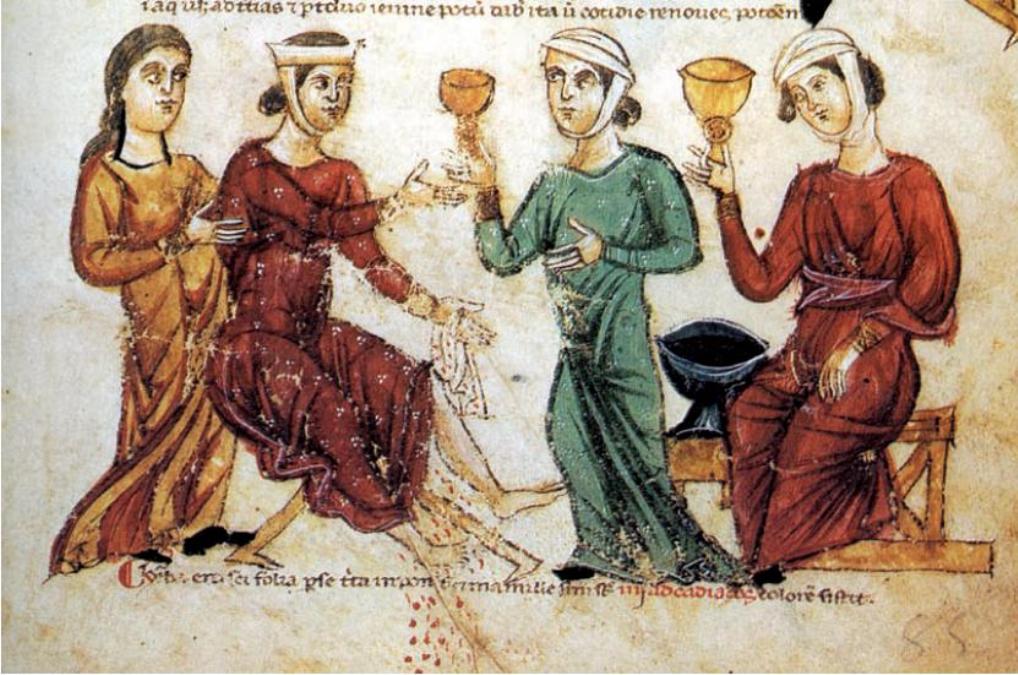

È probabile che, in quanto donna, si sia specializzata in ambiti come la ginecologia e la cura delle malattie infantili, poiché le donne medico erano spesso chiamate per trattare altre donne e bambini, nonostante le sue competenze spaziassero ben oltre questi campi. Considerando il periodo storico, Virdimura potrebbe aver praticato la flebotomia, la preparazione di medicamenti a base di erbe e l’interpretazione dei segni corporei per diagnosticare le malattie. Inoltre, in un’epoca in cui le conoscenze mediche erano influenzate dall’astrologia e dall’equilibrio degli umori corporei, è possibile che abbia utilizzato tecniche terapeutiche basate sulla teoria ippocratica dei quattro umori. Il suo lavoro, quindi, non si limitava a un settore ristretto della medicina, ma abbracciava un approccio olistico che considerava il paziente nella sua totalità.

L’arte della guarigione e il contatto con i pazienti

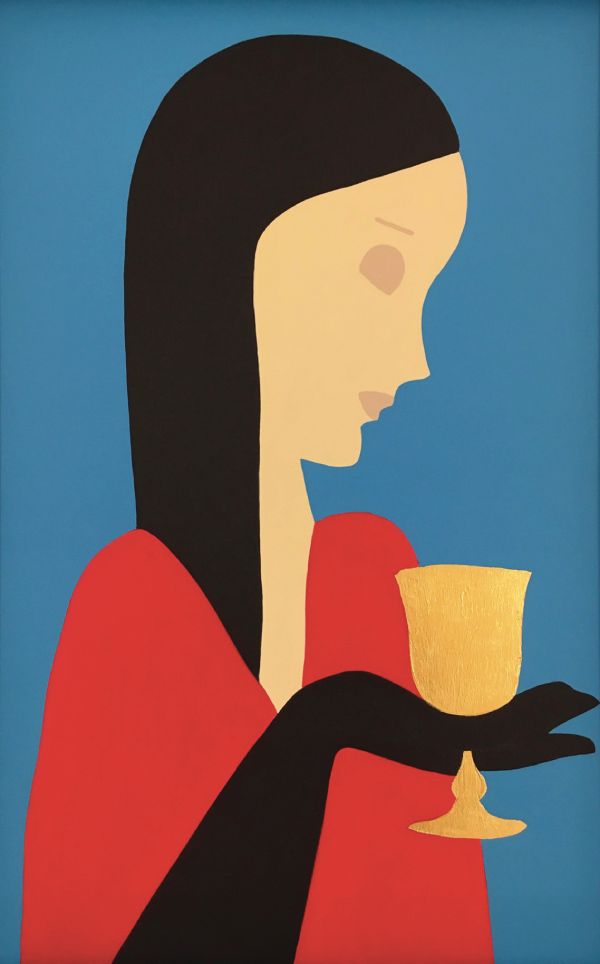

Ciò che rende ancora più affascinante la figura di Virdimura è la sua dedizione per i più deboli. Le cronache la ricordano come un medico vicino ai poveri e agli emarginati, che spesso non potevano permettersi cure adeguate. Il suo sapere, probabilmente influenzato dalla ricca tradizione medica araba e greco-bizantina, si mescolava a un forte senso di giustizia sociale. Non si trattava solo di una donna che sfidava le convenzioni: Virdimura era una guaritrice che faceva della sua missione un’opera di umanità.

Le cure praticate da Virdimura si inserivano in una tradizione che combinava erboristeria, chirurgia e astrologia medica. Le conoscenze arabe, ancora dominanti in Sicilia, attribuivano grande importanza all’equilibrio degli umori corporei, una teoria derivata da Ippocrate e Galeno. L’uso di erbe medicinali, impiastri e decotti era essenziale e non è difficile immaginare che Virdimura avesse una vasta conoscenza di queste pratiche. Inoltre, la medicina medievale attribuiva un ruolo chiave anche all’igiene e alla dieta e le donne medico erano spesso più attente a questi aspetti rispetto ai loro colleghi uomini.

Considerazioni finali

Virdimura di Catania è un grande simbolo per la storia della medicina, ma anche per quella dell’emancipazione femminile. In un’epoca in cui le donne erano escluse dall’istruzione e dalla pratica scientifica, la sua storia ci ricorda quanto talento e determinazione possano superare le barriere imposte dalla società. La sua vicenda offre un prospetto storico fondamentale, a dimostrazione che, anche nel Medioevo, il merito poteva in alcuni casi prevalere sulle convenzioni di genere e sulle discriminazioni sociali. Tuttavia, il fatto che il suo nome sia stato così a lungo dimenticato evidenzia quanto la storia abbia spesso marginalizzato le conquiste delle donne.

Se oggi possiamo parlare di donne medico senza stupore, è anche grazie a figure come quella di Virdimura di Catania. Una pioniera dimenticata, il cui sguardo, possiamo immaginarlo, era rivolto ad un futuro in cui la conoscenza non avrebbe avuto genere.

Riferimenti

Archivio Storico Siciliano, documenti sulle concessioni reali. Secolo XIV.

De Giovanni, L. Medicina e società nella Sicilia aragonese. 1998. Università di Palermo.

Ferraris, G. Le donne nella medicina medievale. 2003. Edizioni Storiche.

Lo Iacono, S. Virdimura. 2024. Guanda.

Lascia un commento