Con il termine “Swahililand” si intende la regione che si espande lungo la costa dell’Africa orientale, in particolare Tanzania, Kenya, Uganda e Ruanda dove la lingua nazionale è lo swahili. In questo particolare contesto linguistico conosciuto per fenomeni come la triglossia e il code-switching, la posizione di Shakespeare nel canone letterario è paradossale, tanto quanto le politiche di traduzione adottate per le sue opere.

Un breve excursus storico

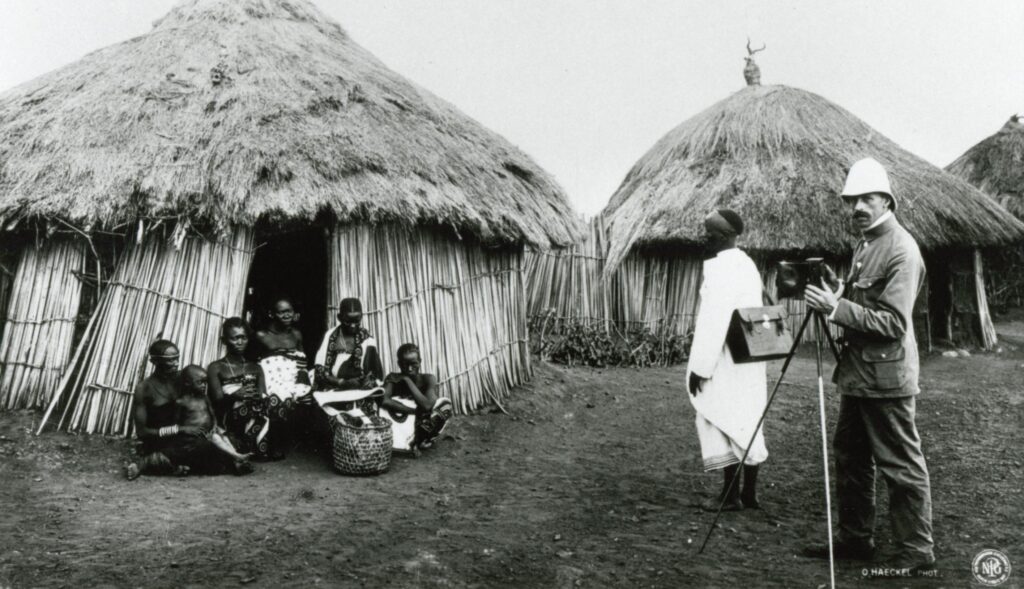

La Tanzania nasce come Deutsch-Ostafrika, colonia tedesca dal 1884 al 1918, quando le truppe britanniche insediarono la vasta regione dopo la sconfitta della Germania durante la Grande Guerra. Sotto la tutela, l’amministrazione e il governo britannico, la Deutsch-Ostafrika fu rinominata Tanganyika. La lingua inglese divenne lingua ufficiale – prerogativa per la creazione di un’élite intellettuale –, mentre lo swahili continuò ad essere riconosciuto esclusivamente per specifiche funzioni amministrative.

Nel 1954 l’attivista anticolonialista Julius Kambarage Nyerere fondò Tanganyika African National Union (TANU), partito politico che rivendicava lo sviluppo e il potenziamento dello swahili come seconda lingua per scopi legislativi. L’amministrazione britannica si oppose fermamente alla diffusione dello swahili, con la scusa di un’accezione negativa ancora fortemente legata ad implicazioni disonorevoli e ad un passato utilizzo per il commercio degli schiavi. Il prestigio della lingua inglese venne sempre più incoraggiato, anche da parte di alcuni leader tanzaniani, come Thomas Marealle II.

Nonostante l’Indipendenza dalla Gran Bretagna ottenuta nel 1961, il Tanganyika rimase vincolato a una politica linguistica dove l’inglese predominava su tutte le altre lingue, considerate inferiori. Il vero cambiamento avvenne con l’elezione nello stesso anno di Julius K. Nyerere a Primo Ministro e a Presidente nel 1962: in quest’ultima occasione, K. Nyerere tenne il suo discorso in swahili. Da questo momento, il Parlamento tanzaniano adottò la lingua per le sessioni parlamentari, relegando gradualmente l’inglese alla burocrazia e alla legislazione. Lo swahili iniziò così ad essere preso in considerazione come importante risorsa linguistica, poiché associato alla lotta per l’indipendenza, in contrapposizione alla preminente influenza della cultura britannica.

“Swahilisation“ è il termine utilizzato per indicare la campagna di costruzione della nazione tanzaniana che promuoveva con forza la lingua dell’indipendenza. Questa campagna concepì lo swahili come “Ujamaa” – lingua del socialismo africano –, rispettato e adottato a scapito di tutte le altre lingue, in particolare l’inglese che fu invece relegato al punto che risultava addirittura più vantaggioso non parlarlo affatto, per evitare di essere considerati “kasumba” – termine metaforico per “colonialista”.

La lingua inglese fu sempre più associata all’imperialismo, al capitalismo e all’oppressione, mentre le lingue locali – ossia i vernacoli – vennero etichettate come “varietà non standard“, figlie di una fase precoloniale in cui il processo di indipendenza non era ancora giunto a conclusione. In questo contesto, il Presidente Nyerere sostenne l’uso dello swahili come lingua franca, pur riconoscendo l’inglese come “swahili del mondo”, lingua franca per eccellenza, pertanto utile.

La ricezione shakespeariana

Nel contesto della lotta per l’indipendenza africana degli anni Sessanta, una scuola specifica di nazionalisti dell’Africa orientale delineò l’idea di Africanizzazione, cioè la lotta anticoloniale che operava nel campo culturale, specialmente nelle scuole e nelle accademie. Lo scopo era interrompere la primazia eurocentrica nei programmi scolastici per concentrarsi maggiormente sulla cultura africana.

Gli accademici kenioti di Nairobi fecero il primo passo nel 1968, quando dichiararono di rifiutare “la primazia della letteratura e della cultura inglese”, con l’obiettivo di una centralità tutta africana. Da questo momento in poi, gran parte degli accademici del continente sostennero la causa e, di conseguenza, la lotta culturale si estese rapidamente fino ad indirizzare i programmi scolastici verso un approccio educativo rinnovato.

Nel 1974 Nairobi ospitò una conferenza riguardante l’insegnamento della letteratura africana nelle scuole: ancora dieci anni dopo l’indipendenza, gli studenti africani venivano sottoposti a “valori culturali alieni”, dove il canone letterario includeva esclusivamente scrittori stranieri. Da qui, il rifiuto e l’esclusione di autori non africani dai programmi scolastici, fatta eccezione per Shakespeare.

Egli sopravvisse come “genio letterario di fama universale”, dotato di una “sostanza” che va oltre il nazionalismo, motore di un certo “multiculturalismo pragmatico” impossibile da ignorare. Nonostante la lungimiranza di questa scelta, le sue opere vennero eradicate in inglese e accolte solo in traduzione swahili, sotto l’etichetta di “Letteratura della Lingua Swahili”: un orientamento piuttosto paradossale.

Una translation policy politicizzata

Con “translation policy” o “politica di traduzione” viene inteso l’insieme di fattori arbitrari o non arbitrari che influenzano la traduzione dei testi, ovvero norme di traduzione accolte come questioni politiche, culturali e ideologiche oltre che puramente estetiche.

La traduzione si configura come veicolo fondamentale per la “comprensione interculturale”, un canale fruttuoso che offre alle nazioni la possibilità di guardarsi vicendevolmente, generando così un processo di “arricchimento mutuale” sia per quanto riguarda il contenuto che per quanto riguarda il lessico. Non a caso, secondo il poeta e diplomatico messicano Octavio Paz, la creatività occidentale è soprattutto dovuta a forme di “imitazione” e di traduzione reciproca tra culture letterarie.

Dal momento che la traduzione è una pratica che implica la reinterpretazione da un punto di vista differente, talvolta accade che produca distorsioni, cioè “proiezioni non rappresentative dell’altro”, ad esempio “posti e personaggi caricati di nuovi significati”, insieme a “rappresentazioni stereotipate” a seconda del contesto di reinterpretazione.

A questo proposito, Mary Louise Pratt parla di “transtextualizzazione” e “transculturazione”: ovvero fenomeni di selezione dei materiali attraverso cui filtrare deliberatamente l’assorbimento di prodotti culturali stranieri. Attraverso questa specifica politica di traduzione, i testi, soprattutto se dotati di un carattere universale come le opere di Shakespeare, acquisiscono una “quasi-identità swahili” a partire dalla conversione linguistica.

Mabepari wa Venisi e La Tempête

Due celebri esempi di traduzioni per il contesto dello Swahililand di opere shakespeariane sono Mapebari wa Venisi, traduzione swahili di Julius K. Nyerere de The Merchant of Venice – in italiano, Il mercante di Venezia – e La Tempête, traduzione francese di Aimé Césaire de The Tempest – in italiano, La tempesta.

La traduzione di Nyerere (1969) è impregnata di forme reinterpretative, quali cliché e personaggi estremamente stilizzati secondo la politica di traduzione associata alla swahilizzazione. A partire dal titolo, il termine “merchant” – “mercante” – è stato tradotto come “Mabepari”. Il termine swahili “bepari”, dopo l’indipendenza, assunse il significato di “capitalista”. Inoltre nel titolo il termine è stato convertito al plurale, aggiungendo il prefisso ma-, giungendo alla traduzione finale che letteralmente significa “i capitalisti di Venezia”.

Probabilmente, lo scopo fu quello di incorporare il testo direttamente nel contesto socio-economico e ideologico europeo in cui è nato, trasmettendo al contempo un valore profondamente negativo. Un altro esempio è la parola inglese “freedom” – “libertà” – tradotta nel testo come “Uhuru”, altro termine swahili che ha assunto una connotazione politicamente coinvolta nel contesto di emancipazione – “Uhuru” significa “indipendenza” o “libertà politica”.

Nel suo ruolo di attivista, Nyerere si schierò per una politica di traduzione cosiddetta ‘endoglossa’, promulgando un approccio di autosufficienza linguistica, ovvero un processo cannibalistico di de-anglificazione dei termini con lo scopo di promuovere lo swahili. In questo contesto, termini stranieri – latinismi inclusi – come “clown” o “dramatis personae” vennero sostituiti con adattamenti swahili, rispettivmente “Mchekeschaji” – al posto di “Klauni”, calco dal tedesco – e “Waliomo katika mchezo”.

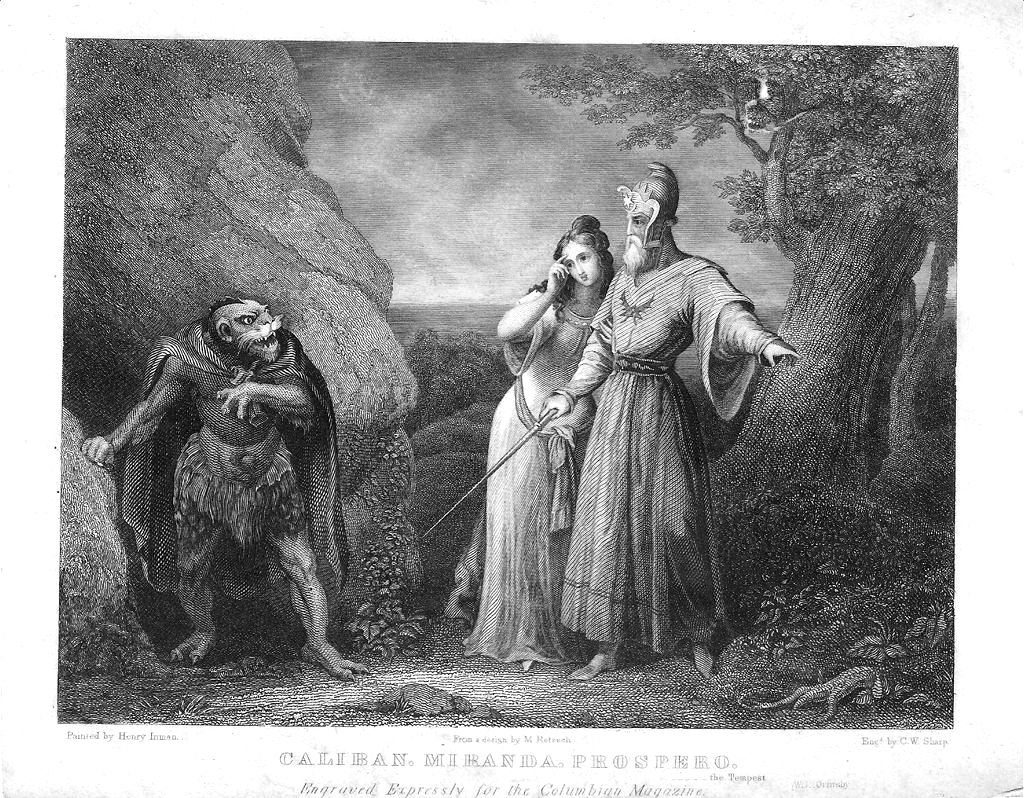

The Tempest rappresenta il dramma romanzesco adatto al discorso post-coloniale per eccellenza. La figura stessa di Caliban nel tempo ha assunto il valore di simbolo della privazione nel Nuovo Mondo: Calibano è stato emarginato su un’isola, considerato una creatura più simile ad un animale che ad un essere umano, giudicato incapace di autocontrollo corporeo e linguistico. Per questa ragione, Prospero si riferisce alla sua lingua come grida bestiali, mentre Miranda si rammarica di aver insegnato a un “selvaggio” come smettere di “balbettare come / una cosa brutale” (Shakespeare 1. 2. 356-357).

Il Calibano di Césaire (1969), invece, pronuncia, in una traduzione francese, la parola swahili “Uhuru” che significa “libertà”. La scelta di dare a Calibano una voce africana potrebbe rappresentare una strategia retorica: adottando lo swahili, Calibano viene equipaggiato di una “coscienza pan-africana”, dimostrando così di essere completamente in grado di manifestare il suo stato di emancipazione da Prospero.

Oltre al fatto che, essendo Calibano notoriamente considerato un “selvaggio”, la lingua appare come veicolo totalmente inaspettato. Nella reinterpretazione di Césaire, il personaggio acquisisce la capacità di interrompere sia il controllo linguistico che politico di Prospero. Questa alternativa risulta particolarmente rilevante affinché la traduzione del testo inglese rappresenti una reinterpretazione decisa e determinata non solo dell’opera originale di Shakespeare, ma anche dell’intero discorso post-coloniale.

Noi siamo gli altri

Numerosi teorici della ricezione difendono la differenziazione nei diversi contesti: Jauss ritiene che le diverse epoche portino con sé significati differenti, similmente all’idea di Bennet secondo cui i testi sono dotati di ideologie innate che portano a letture diverse generate da diverse “comunità di parlanti”. In conclusione, qualsiasi forma di reinterpretazione e rilettura rappresenta un passo significativo per la letteratura, poiché segnala sia il valore duraturo delle parole, sia il beneficio di un approccio aperto, costante e variegato.

Riferimenti

Almquist, S. “Not quite the gabbling of ‘a thing most brutish’: Caliban’s Kiswahili in Aime Cesaire’s ‘A Tempest’”. 2006. Callaloo, No. 2: Vol. 29, 587-607.

Aroch Fugellie, P. Mabepari wa Venisi: Traducción en un Contexto (Post) Colonial. 2004. El Colegio de México, Masters of Studies in Asia and Africa.

Blommaert, J. “Situating language rights: English and Swahili in Tanzania revisited”. 2005. Journal of Sociolinguistics, No. 3: Vol. 9, 390-417.

Legère, K. “Swahili vs. English in Tanzania and the political discourse”. 2010. Studies in African Languages and Cultures, No. 44, 47-67.

Mazrui, A. M. “Shakespeare in Africa: Between English and Swahili Literature”. 1996. Research in African Literatures, No. 1, Vol. 27, 64-79.

Shakespeare, W. The Tempest. 1991. Ed. Salvatore Quasimodo. Mondadori.

Zehnalová, J. e Kubátová, H. “Historical dynamics of cultural policy: the case of literary translation from English to Czech (1918–2018)”. 2022. International Journal of Cultural Policy, No. 28, Vol. 6, 656-670.

Lascia un commento